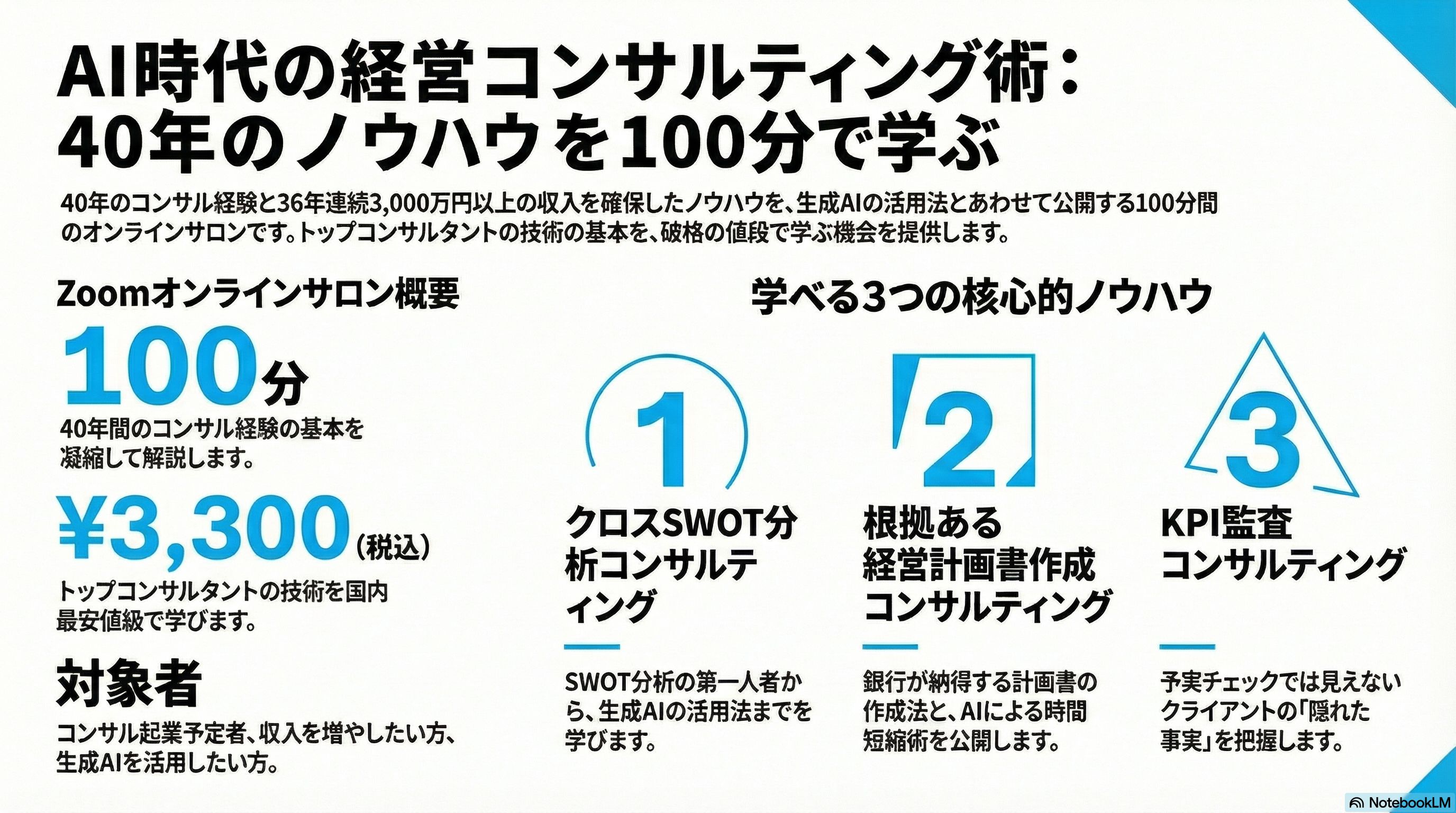

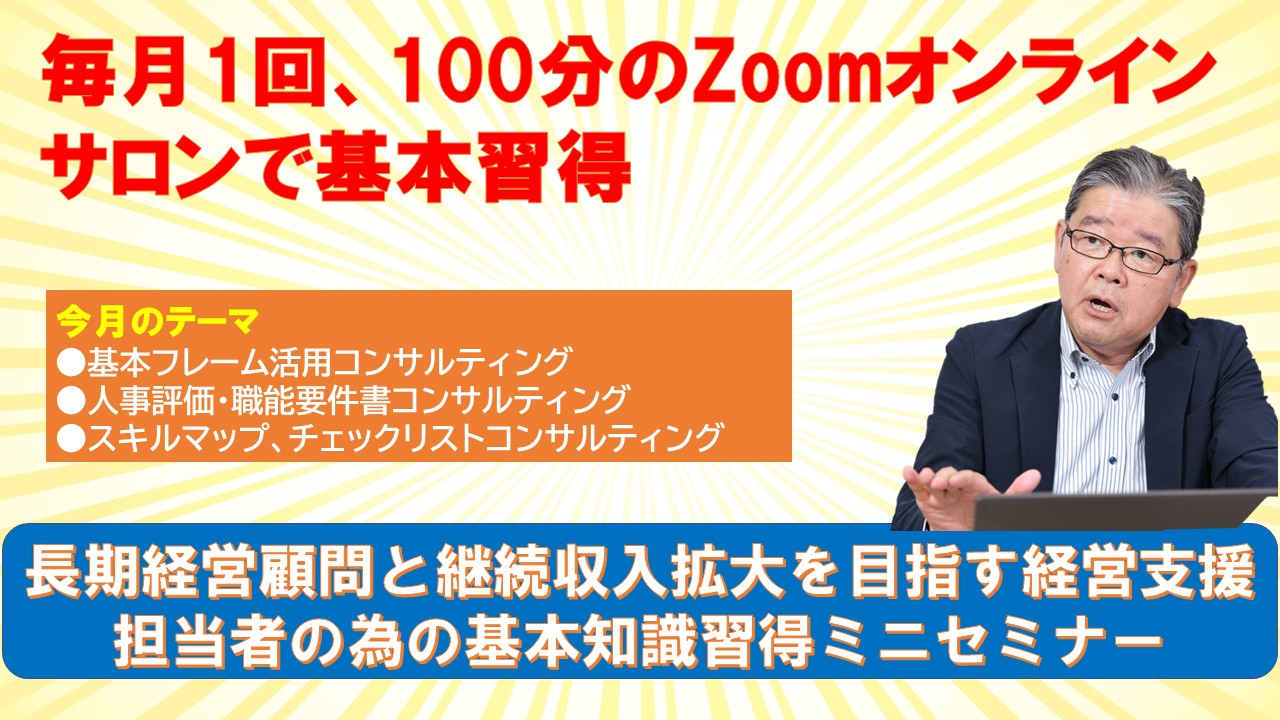

実はこそっと、毎月1回「Zoomオンラインサロン」を開催していますが、あまり告知していないので参加者も少なく少人数開催をしています。

その分個別のQ&Aも可能なので、セミナー費用に割にはとてもコスパが良いと評価をもらっています。

この「Zoomオンラインサロン」の目的は

⑴経営コンサルタント起業予定者

⑵既に開業していて経営顧問収入を増やしたい方

⑶長期経営顧問契約を維持したい方

⑷生成AIを使ったコンサルティングを展開したい方

を対象に、私の40年間のコンサル経験と、36年連続3000万円以上の継続収入を確保できたノウハウに「基本的な考え」や生成AIを使ったコンサルティング手法や展開ノウハウを公開するものです。

しかも、100分のオンラインサロンで受講料は、おそらく国内最安値の3,300円(税込)(笑)

何故、こんな飛んでもない価格でノウハウを提供するのか?

それは、私自身がせっかく積み上げてきたコンサルノウハウも、私だけに留めては意味がなく、関心を示してくれるコンサルにどんどん公開して、お役に立ってもらうおうと言う意味からです。

とは言っても、各回、ノウハウの基礎的な部分とその思考法を絞ってお話を進めるし、受講者からの質疑応答などのインタラクティブなサロンになっています。

では今回、3月19日(木)の「Zoomオンラインサロン」に中身を少し紹介します。

次の3つについて基礎部分を学習します。

1,基本フレーム活用コンサルティング

2,人事評価・職能要件書コンサルティング

3,スキルマップ、チェックリストコンサルティング

では中身を少しだけ解説します。

1,基本フレーム活用コンサルティング

コンサル現場で使う基本フレーム技術の具体的なノウハウと事例を聞いた後、参加者から面談や会議現場の基礎から実践まで、いろいろな質問に具体的答えます。時には「実例テンプレ」まで出す場合も…

ロジックツリー、マインドマップ、特性要因図、マンダラート、ガントチャートなどの使い方や書き方事例です。

基本フレームに生成AIを使う事で、かなりの短時間化や「見える化」が進みます。

2,人事評価・職能要件書コンサルティング

評価の高い「経営理念浸透型採点基準行動評価付き人事評価シート」「職種別等級別職能要件書」コンサル技術の具体的なノウハウと事例を聞いた後、参加者から基礎から実践まで、いろいろな質問に具体的答えます。

この人事評価コンサルはこれまで80社位実施し、この切り口は長期経営顧問のつながりやすい傾向があります。

また昨今では生成AIを使って行っており、その実践状況もお伝えします。

3,スキルマップ、チェックリストコンサルティング

定年や再雇用、退職者の増加により、『知と技』の伝承や引継ぎ、既存社員の将来への可能性をどう打ち出すかが大きな課題になっています。

そこを「見える化」するこれらのコンサルティングも、昨今は生成AIを使って実施しています。

どうやって生成AIをつかうのか?

それはこれら専用のチェーンプロンプトを開発し、クライアントと一緒に作成しているからです。

これらのプロンプトも一部お見せします。

このように盛りだくさんのコンサルティングノウハウの基本部分を100分でご紹介するのが「zoomオンラインサロン」です。

しかも僅か3300円(税込)と言う破格の値段で。

嶋田のコンサル技術にご興味のある方は是非ご参加ください。

下記からお申込み下さい。

尚、既に「RE嶋田塾」で学習されている方は、このサロンの中身は「RE嶋田塾」プログラムの要約版ですので、無理にご参加する必要はありません。

https://store.re-keiei.com/pages/swot-zoom-online2

また「RE嶋田塾」やRE経営の提供する各種コンテンツに興味があるが、取り敢えず中身を見てみたい方は是非ご参加ください。