リード

「コンサルティングスキルやノウハウの習得」を頑張れば頑張るほど、収入が増えないという事実

多くのコンサルタントが誤解している事があります。

それは「コンサルティグノウハウを習得すれば、集客でき、収入が増える」と。

しかし、実際にいくら勉強しても、いくら新たなノウハウを習得しても、さほど収入増にはなっていないでは?

その本当の理由を知らず、いろいろ勉強しても逆効果です。

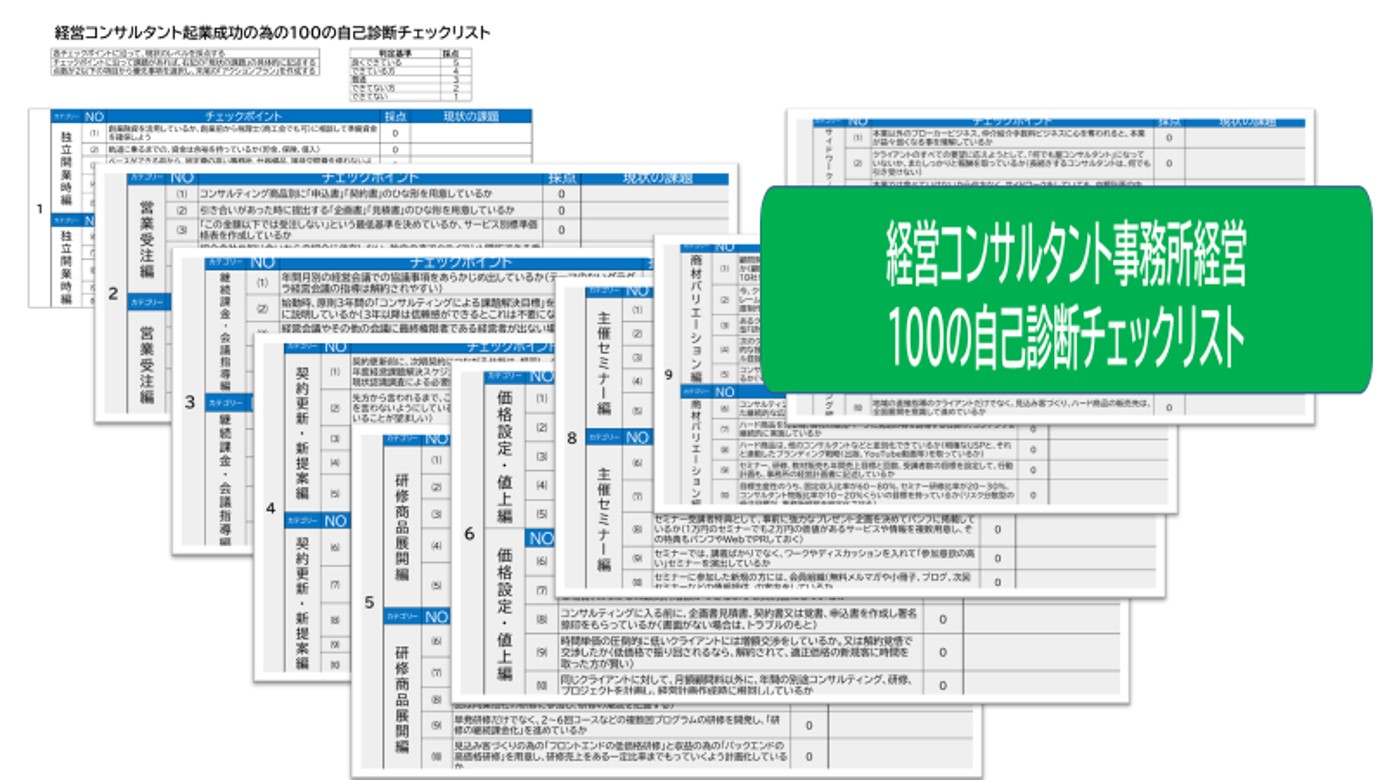

RE経営の「無料電子書籍第15弾」は、コンサルタント事務所経営ノウハウを「100の自己診断チェックリスト」にして公開します。

本文

80%のコンサルタントは「いい仕事さえすれば収入が増える」と考えている

実際にその通りですが、その仕事の仕方、自己の強みの出し方、そしてコンサルタント事務所の全体戦略やグランドデザインが間違っているケースが多いようです。

しかも、その実態について誰もコンサルタントにアドバイスはしません。

だから稼げないままズルズルと年数だけ重ねている訳です。

1,知識豊富な中小企業診断士が稼げない訳

コンサルタントとして儲けるには、『コンサルティングノウハウより、コンサルタント事務所経営ノウハウが大事』だということをあまり知らないからです。

その証拠に国家資格である「中小企業診断士」を持っているからと言っても、年収が1000万円以上の方は3人に1人と言う調査結果があります。

この現実は、コンサルタントがノウハウ知識だけで生産性を上げらない事を意味しています。

これまでいろいろなコンサルティングノウハウ習得の研修やセミナーに参加してきた方、

そのノウハウで集客がどれ位増えて、どれくらい収入増になりましたか?

学習したこと自体は意味があるけど、結果自己満足の域を出ていないのでは?

それが現実なんです。

2,SWOT分析スキル検定だけでは厳しい現実

弊社主催の国内唯一のSWOT分析専門検定である「SWOT分析スキル検定 初級」の受講者から、以前こんな厳しい報告を頂きました。

「嶋田先生、SWOT分析ノウハウがあれば、自分のUSP(独自のウリ)になると思い受講し、合格しました。このノウハウで既存の顧問先には喜ばれたのですが、新規の開拓にイマイチつながっていません。何が悪いのでしょうか?」

と。

彼はSWOT分析ノウハウだけですべての集客からUSPまで展開を考えていたようです。

ただ申し訳ないが「初級コース」の基本知識習得だけで、USPになるほど世間は甘くありません。

どれか一つ二つくらい研修を受けて、名刺に冠を書いたところで、そんなに急展開はしないものです。

3,ノウハウコレクターに抜けている事

我々の業界では、いろいろなコンサルティングノウハウ習得にあれこれ手を出し、セミナー受講や教材購入をしてもイマイチ成果の上がらない方を「ノウハウコレクター(ノウハウを趣味でいろいろ勉強するだけのヒト)」と呼びます。

ノウハウコレクターはノウハウを学習することで一安心し自己満足で終わる傾向があるのです。

彼らに抜けているのは、それを活かして生産性を上げるノウハウです。

だから、コンサルティングノウハウを闇雲に学習しても、体系的な整理やビジョンとの整合性がない為「投資効果」が少ない訳です。

実はコンサルティングノウハウと同時に「コンサル事務所経営ノウハウ」を学ぶ必要があるのですが、実際にはそういう場面のノウハウがあまり出回っていないのが実情。

そこで

100人以上のコンサルタントを指導した結果、言語化しにくい「コンサルタント事務所経営成功法則」を公開

もし

●コンサルタントで収入が上がらず悶々としている方、

●これからコンサルタント起業を目指す方

は、コンサルティングノウハウ習得ばかりにエネルギーを注がず、「コンサルタント事務所経営ノウハウ」を先に学習してください。

そうしないと、時間ばかりが過ぎて「コンサルタントとして稼げないまま、あっという間に歳だけ取って」いきます。

そこで、私自身のこれまで38年間のコンサルタント経験と事務所開業25年を迎え、また36年間連続3000万円以上のコンサルティング収入を得た「考え方」と「技術」、そして100名以上のコンサルタントの育成をしてきた実務スキルを電子書籍のチェックリスト(PDF)として無料公開します。

タイトルは

「経営コンサルタント事務所経営100のチェックリスト」

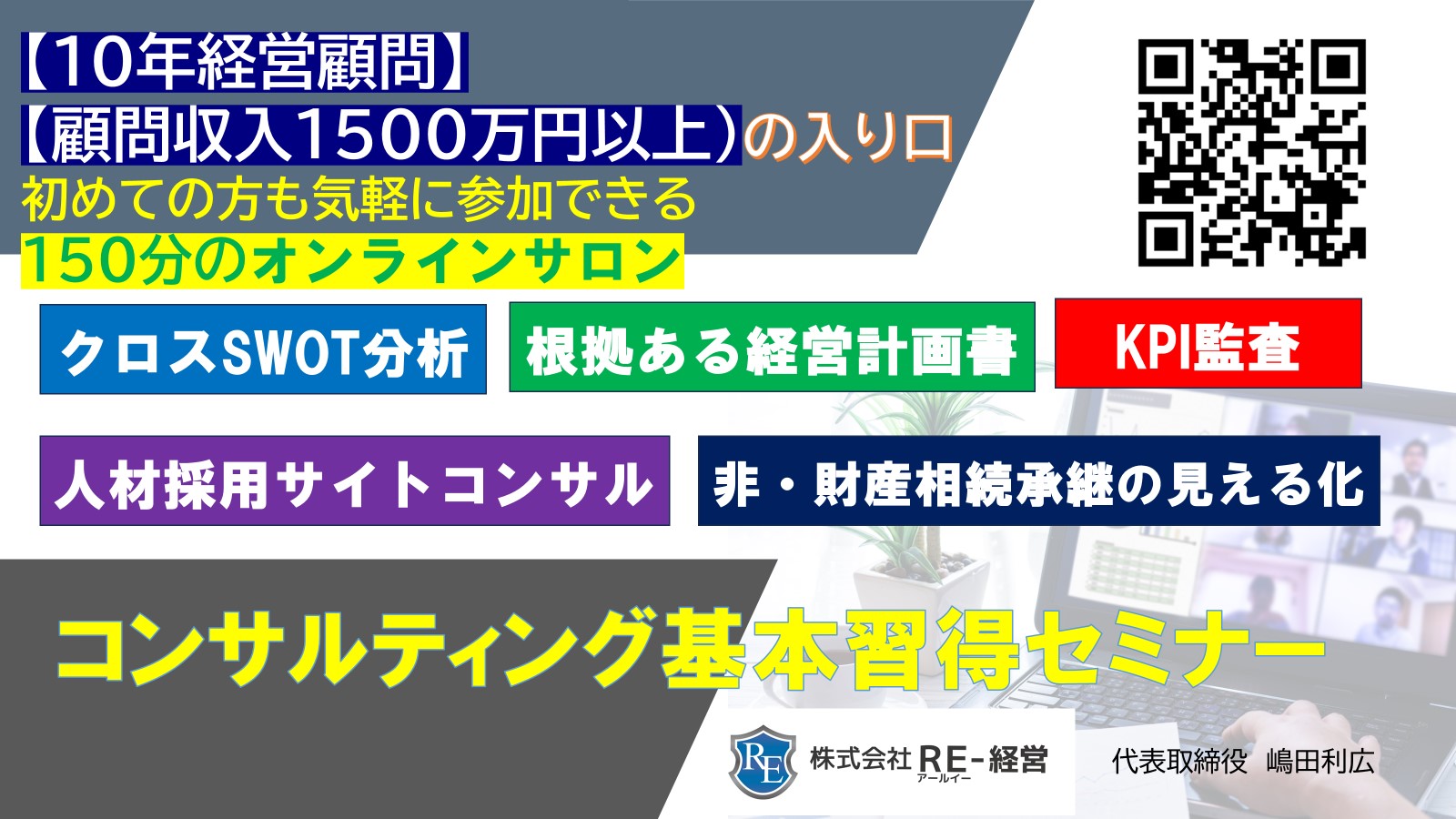

コンサルティングの現場技術や知識ノウハウではなく、事務所経営に直結した10のカテゴリーでの実務ノウハウです。

①独立開業時編

②営業受注編

③継続課金・会議指導編

④契約更新・新提案編

⑤研修商品展開編

⑥価格設定・値上編

⑦JV/コラボ編

⑧主催セミナー編

⑨商材バリエーション編

⑩サイドワーク/ポジショニング編

![231130_100のチェックリスト全画面.jpg]()

これら10カテゴリに各10にチェック項目とヒントを書いています。

この100のチェックヒントに沿って自己診断すれば、コンサルタント事務所経営の在り方をチェックすれば、容易に「自事務所の課題と傾向、必要な対策」が見えてきます。

無料ダウンロードページはでき次第、公開します。