SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

今、複数の専門家の方とバランススコアカード(BSC)を、もっと使いやすく、会計事務所監査担当者でも、MAS支援が出来る「シンプルBSC」というものの構築のお手伝いをしています。

MAS監査と呼ばれる経営支援は、中小零細企業にとって必要なことですが、ある課題を改善すればもっと普及するのではと思っています。

既存のMAS業務の課題を埋めることができれば、会計事務所の付加価値になり、普及するのではないかと思います。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

今、複数の専門家の方とバランススコアカード(BSC)を、もっと使いやすく、会計事務所監査担当者でも、MAS支援が出来る「シンプルBSC」というものの構築のお手伝いをしています。

MAS監査と呼ばれる経営支援は、中小零細企業にとって必要なことですが、ある課題を改善すればもっと普及するのではと思っています。

既存のMAS業務の課題を埋めることができれば、会計事務所の付加価値になり、普及するのではないかと思います。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

会計事務所の付加価値としてMAS業務を月次監査に入れたり、別途MAS業務の監査として契約を進めている所が増えているようです。

しかし、長続きしないという声も多く聞きます。

実はもともと、「予実チェック」「資金チェック」の数値結果だけのMAS監査は最初だけ目新しいようです。

しかし、続けるうちに「こんなんで効果があるのか?」「抽象的な議論ばかりで、具体性がない」と経営者が感じるようになります。

また指導する側の会計事務所も毎回同じような話の議論で「前進していない」ことに焦燥感も出てきます。

だから「続かない経営指導」になっているのです。

もう、そういう予実チェックから課題抽出、経営計画チェックなどの総花的な内容ではなく「企業固有の課題」に入らない限り、付加価値を出すことができない時代になっています。

売上・利益は経営活動の結果です。

前月の売上・利益の実績から振り返り、反省し、次月以降の行動具体策を決めていくなら問題ありません。

しかし、多くの監査担当者は、出てきた結果だけを見て「ああだ、こうだ」と指摘するだけです。

そして「では、社長どうしますか?」と丸投げ質問をします。

数字が悪いこと位、改めて指摘されなくても、多くの経営者は分かっています。

だから、得意顔で「売上が前年比15%ダウンですね」「粗利率が5ポイント減少してますね」と指摘されても、ありがたくもなんともないのです。

経営者の本音は「分かっている事を指摘してもらう為に、顧問料を払っている訳ではない」と。

「もっと売上・利益結果につながる中身に対して、深入りして欲しい」と思っているのです。

でも、その部分をほとんどやっていないのが、多くの会計事務所の実態です。

またアドバイス癖の強い担当者は「もっとこうしたら良いですよ」と、自分の考えを言います。

具体的な根拠や現状のレベルを考慮せずに。

●何故、実態を分析して深く聴こうとしないのか?

●そして一緒に解決の具体策を作ろとしないのか?

そこが今問われています。

会計事務所が付加価値を上げる為、ミニコンサルティングを勉強したり、人事コンサルティング分野に手を伸ばしたり、いろいろ努力をされている事務所も増えてきました。

当社のSWOT分析スキル検定や経営承継戦略アドバイザー検定も会計事務所の方が多くいます。

しかし、現実的に「コンサルティング」みたいな事を、職員皆ができるか?と言えば、それはほとんど不可能です。

できたとしても、一部の幹部やスキルの高い職員だけでしょう。

でも、それでは数ある関与先の付加価値ニーズに事務所全体として答えられません。

そこで、「KPI監査」という手法を提案しているのです。

何故なら「KPI監査」は「通常監査以上コンサルタント未満」という、会計事務所らしい「数字を中心とした付加価値指導」だからです。

KPI監査の進め方

https://re-keiei.com/blog/account/1656-kpi-5.html

KPI監査とは、下記の戦略的技術が必要になります。

⑴クロスSWOT分析からKFS(重要成功要因)を導き出せる

⑵KFS(重要成功要因)から、KPIを導き出せる

⑶SWOT分析、KFS、KPIを導く、ヒアリング技術、文字化技術が習得できる

⑷経営計画書の中身や是非の監査ができる

⑸継続的な経営会議でKPIのモニタリングができる

⑹KPIにつながる行動具体策の(アクションプラン)の監査ができる

これらはBSC(バランススコアカード)の基本的な考え方をシンプルにしたものです。

クロスSWOT分析が浅い状態でKFSを作っても、総花的なイメージは払しょくできません。

だからMAS監査を徹底したいなら、KPI監査を。

KPI監査を徹底したいならクロスSWOT分析技術が必須条件になるのです。

KPI(重要業績指標)を関与先と一緒に作りだし、その進捗状況を月次でモニタリングしていきます。

KSF(重要成功要因)は、いくつかのアプローチがあります。

先ずは、クロスSWOT分析により、「可能性のある機会」と「現在使える強み・細かい経営資源の一部」を掛け合わせた「固有の積極戦略」がそのままKSFになるケースです。

だから「SWOT分析」を学んだ会計事務所はKSFを出しやすくなるのです。

SWOT分析の詳細は、ここでは省略しますが、一般に出回っているSWOT分析ではありません。

RE式のSWOT分析は、検定や実際のSWOT分析コンサルティングを経験した方なら「自分達の知っているSWOT分析とは違う」と感じて頂いている進め方です。

SWOT技術の国内唯一の検定

https://store.re-keiei.com/pages/swot-certification-beginner

小売業の売上は、一般に「来店客数×顧客単価」と呼ばれます。

「来店客数」は、新規客+既存客のリピート来店、「新規客数」は、紹介件数+広告のレスポンス件数+DM+SNSなどの公式になります。

どの企業にも「売上に直結する公式」があります。

その公式で一番成果を出しやすいものに、具体策を出し、それを数値目標化すれば、KPIになります。

利益に対しても同じです。

粗利額、粗利率を上げる公式が、各社なりにあるはずです。

外注費と売上のバランスとか、

主要作業の生産効率(リードタイムやロス、手直し率等)

これもその業態に沿って、特定項目(KSF)を追いかければ、その結果として、粗利率や粗利額が改善します。

それを見つけて、モニタリングしていくのです。

売上・利益を何回も指摘したとしても、経営者から出てくる具体策は、場当たりやその時々の出来事や感覚によってバラバラです。

毎回、違う具体策はモニタリングしにくいものです。

しかし、KPI監査の場合、安定して「毎回チェックする行動プロセス指標」が決まっているので、その場でコロコロ変わらないチェックが可能です。

毎回変わるアクションや具体策をいくら聞いてチェックしても継続的な行動ではないので、成果につながりにくいですね。

また、結局いつも「ヒトがいない」「おカネがない」「時間がない」という言い訳ばかりを聞いても時間のムダ。

そのようにもっていかないのがKPI監査です。

だから当初決めたKPIを愚直にチェックし、そのKPI目標につなげる為に行動計画を逐次確認していけば、ある時間の経過とともに「業績改善」の動きになります。

部門が複数あり、それぞれに担当幹部や役員がいる場合、部門別にKPIを決めます。

本来ならKGI(重要目標達成指標)として、各種売上、各種利益、新規開拓、アイテムアップ、生産効率指標などが、目標設定に上げられます。

しかし、それもそれぞれのKGIに対して、KSFを決めて、KPIを設定すれば、より詳細な部門目標になります。

この部門目標KPIの達成率こそ、部門長の評価基準になっていきます。

KPI監査を、月次監査の中に入れて、それをモニタリングし、その実行具体策をアクションプラン監査していくことで、会計事務所の大きな付加価値になっていきます。

KSFもKPIも、原則的にはこちらは適切な質問を繰り返し、関与先経営者や役員幹部に具体的に設定してもらいます。

SWOT分析であれ、KPIであれ、その根本的なスキルは、やはり「コーチングメソッド」にあるようです。

この部分を強化せず、カタチだけのMAS監査みたいなことをしても、結局深入りできず表面的だという印象しか持って貰えないのです。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

コンサルタントも会計事務所の多くのクライアントは小規模事業所(従業員数名とか売上1億円未満)が多いものです。

小規模事業所には課題も多く、経営のアドバイスを頼っている社長も多いし、その市場のすそ野も圧倒的に多いのも事実。

それが現実なのですが、そういうコンサルタントや会計事務所の経営支援担当者に聞くと、面白い答えが返ってきます。

それは

「本音を言えば、もっと企業らしい規模の中小企業を支援したいが、そういう企業との接点ができないし、どうやって営業すべきか分からない」

というものです。

ではどうやって、中小企業レベルのクライアントを増やせばいいのでしょうか?

私の過去の経験から考察してみましょう。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

5月13日の「RE嶋田塾」において学習したのは「KPI監査の実務」でした。

塾生の多くの方から「KPI監査は、今までの経営指導や月次監査を変革する」という感想も頂きました。

多くの気づきがあったようです。

特に、会計事務所においては「KPI監査」を行うという事は、これまでの「予実チェック」や表面的な経営計画のチェックの監査とは大きく差別化する事を意味します。

中途半端な「経営計画書」の作成や、表面的な収支状況のチェックをしたところで、企業も業績も変わらない。

正直、会計事務所の自己満足的な「経営計画進捗チェック」では、クライアントも顧問先も納得しない時代です。

そこに「KPI監査」という、もう一歩踏み込んだ指導をすることで、本当の「伴走型支援」をしようとするものです。

月次監査現場では、「予実チェック」や「〇〇〇監査」をしても、「売上が上がらない理由」「ヒトがいない」「環境がどうのこうの」などの世間話的な会話で終わっています。

しかしKPI監査をすれば「具体策への深入り」が絶対条件になるので、そんな世間話を捨てて「リアルな対策を一緒に議論」することができます。

ではそんな「KPI監査」はどんなカタチで現場で進めていくのでしょうか?

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

これからリスケ・追加融資の依頼時に「5か年経営改善計画書」を金融機関からの要請で作成提出する企業が増えるでしょう。

●その時、5か年計画の肝をどこから持ってくるのか?

●どんなアプローチで戦略を決めるのか?

特に資産売却やコスト圧縮の余地がない中小零細企業では「根拠ある事業構造の変革」が求められます。

しかし、どんな内容や書き方が「根拠ある事業構造改革」なのか?

分かりにくいものです。

そこでどういうアプローチから「根拠性」「論理性」を打ち出すかを紹介します。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

事業再構築補助金は第7次から「原油高・物価高騰緊急対策枠」が追加されました。

ポストコロナで世界経済回復局面で起こった物価高、予期せぬ戦争や急激な円安による原油高・物価高騰で打撃を受けた中小零細企業の新規事業への挑戦に、補助金をつけようとするものです。

これまでも再生応援枠グリーン成長枠など、いろいろな追加発表がされましたが、今回は経済環境の激変でまさに大きなだ打撃を受けている訳です。

この状況はどこまで続くか見通せませんが、既存のビジネスモデルが限界にきている中小零細企業は多いようです。

仮に戦争が休戦したとしても、復興の経済で需給ひっ迫は続くでしょうし、戦後処理や補償問題で即今まで通りの経済回復とはならないでしょう。

また円安は構造的な問題で、戦後復興で欧米と更に金利格差が生まれるでしょうから、原油高・物価高・材料高は当面は継続すると見た方が良い。

すると、補助金を使ってでも「新規事業へビジネスモデル改革シフト」をした方が良いという事になります。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

ひしひしと「複合的な大不況」の足音が聞こえてくる昨今です。

コンサルタントを目指す方、会計事務所で付加価値を目指す方にちょっと伝えたいことがあります。

それは「総花的なタイトルの指導テクニック・ノウハウでは、これからの大不況期に中小零細企業の経営者から依頼を受けることは難しい」という事です。

まだまだ世間では「総花的コンサルティング技術」を習得さえすれば、何とかコンサルタントとしてやっていけると思っている方が多い。

総花的コンサルティング技術と具体的なコンサルティング技術はどう違いのか?

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

SWOT分析スキルがなかなか上がらない方に共通しているのが「積極戦略への商材の落とし込みが苦手」という事です。

特に会計事務所に多いのですが、ビジネスアイデアやコンテンツの情報不足も一因です。

商材と言ってもピンとこないのですから、落とし込みへ誘導する事も難しいのでしょう。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

長年コンサルタントとして生きてきて至った結論。

それは自分のポジショニング(USP)を決める事がその後、コンサルタント人生を決めるという事です。

この業界には、コンサルタントと名がつくヒトが10万人いると言われます。

またYouTubeやWeb上では、「コンサルタントになって初年度に〇千万円稼いだ」とか、「顧客が〇百名増えたとか」羽振りのいい話をあっちこちで聞きます。

それを聞いて自信を無くすか、その養成講座に入るか、それとも「自分は自分」と感じるか。

私の経験から言うと、短期間に数千万円稼げたとしても一過性でしょうし、そもそもそういう人はほんの一握り。

参考にする必要もないのです。

何故なら、我々は「長期経営顧問」として中小企業の為に寄与する人間だから、そもそも数千万円とか1億円とか元々求めていません。

だから私は事あるごとに、そんな外野の情報に惑わされずに愚直に「長期経営顧問」の道を歩んでいこうと塾生や会員に伝えています。

とは言っても、ポジショニングが決まらない事には、コンサル依頼も来ないし、セミナーも集客できません。

中には「いろいろな引き出しを持っており、顧問契約してくれればいろいろな知見が提供できるのに」という方もいます。

しかし残念ながら、最初のお付き合いは「ある特定のUSPに魅力を感じて始まる」ものです。

だからいろいろな引き出しは、付き合い始めた後にとっても有効なのです。

ではポジショニングを決めるにはどうすべきか?

いくつか方法があります。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

これまで20社近くの事業再構築補助金の事業計画書のレビューをしてきました。

レビューアドバイス後に採択された数は8件、また弊社のフレームを活用して採択されたと連絡があった件数だけで35件になります。

YouTubeでも事業再構築計画書の書き方をいろいろ上げているので、それを見ていきなり依頼する方もいます。

実際に今は案件ができる状態ではないので、全部断っていますが。

今後、金融機関からの要請で

●リスケ・追加融資の為の経営改善計画書

●資本性劣後ローン申請用の事業計画書

などを提出する中小企業が増えていきます。

更に

事業再構築補助金の事業計画書や各種の補助金の計画書の作成の機会が増えています。

どの事業計画書を作成する際にも「根拠性」「論理性」が求められます。

そこで広く使われているのが「クロスSWOT分析」です。

しかし、クロスSWOT分析をコンサルティング現場で実施しようとしても、なかなか思うように進まないという声を耳にします。

それはクロスSWOT分析では、答えが一つではないうえに、SWOT分析をコーディネートする人によって、全く違った千差万別の結果になるからです。

●クロスSWOT分析の理論は知っているが、それだけでは現場で行う自身がない

●実際のSWOT分析の現場では、いろいろな知見やノウハウが必要なのでは?

●一般論のSWOT分析情報ではない、裏ノウハウを知りたい 等々

コンサルタントや会計事務所中心にそんなニーズがあります。

そこでこれまで300事業所超のSWOT分析指導を行い、「中小企業SWOT分析の第一人者」と呼ばれた(株)RE-経営代表嶋田利広の細かいノウハウを無料電子書籍で公開します。

これまで7冊のSWOT分析書籍を出版し「初めてSWOT分析を習うなら、RE経営のノウハウが一番分かりやすい」と好評を頂いています。

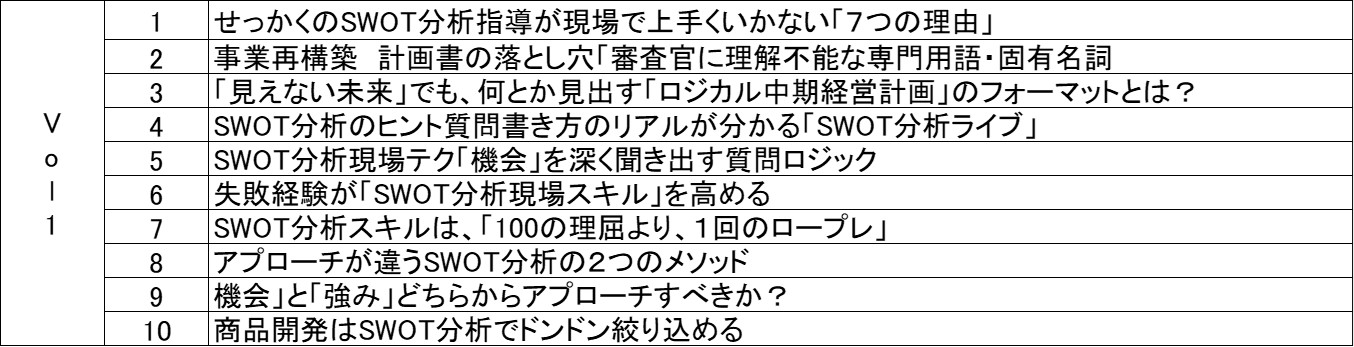

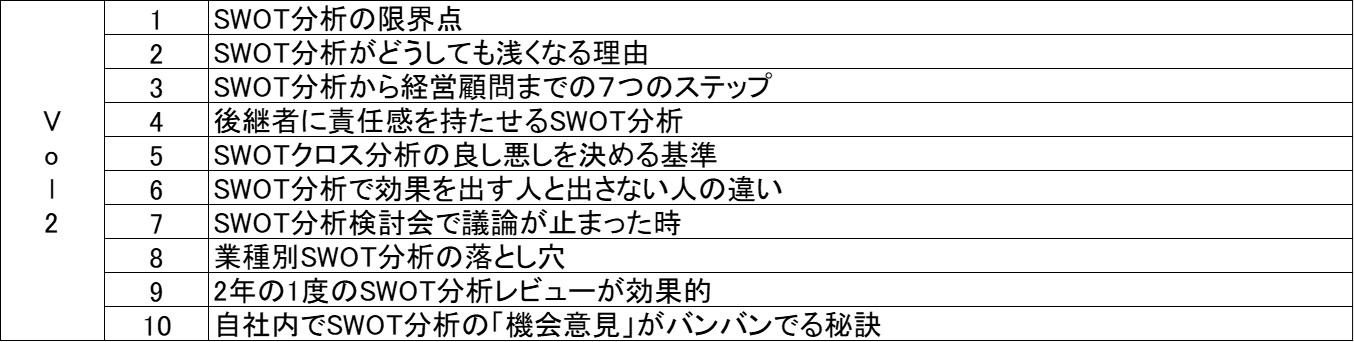

この無料電子書籍は「SWOT分析コンサルティングノウハウブックvol1 .2教科書にないSWOT分析現場実践テクニック」というタイトルです。

A4サイズ28ページで一気に読める電子書籍です。

ここに掲載されているコンテンツは

下記URLからダウンロードできます。

https://www.re-keiei.com/free/report-021.html

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

昨日、あるクライアント先からの要望で、幹部30名に対して「ハラスメント対策勉強会」を実施しました。

4月から中小企業もハラスメント対策の義務化となり、何もしない法人はそれだけでリスクになる時代。

そのクライアントは女性が多い職場で、マネジメントの問題で離職も多発しています。

ハラスメントの勉強会はこれまで30回以上してきましたが、「頭で分かっても現場ではついつい・・」という管理職がやリーダーが多いもの。

そこで自己チェックをさせて「自分が部下からどう見られているか」を再認識してもらいました。

「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。

「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。