SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価コンサル、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

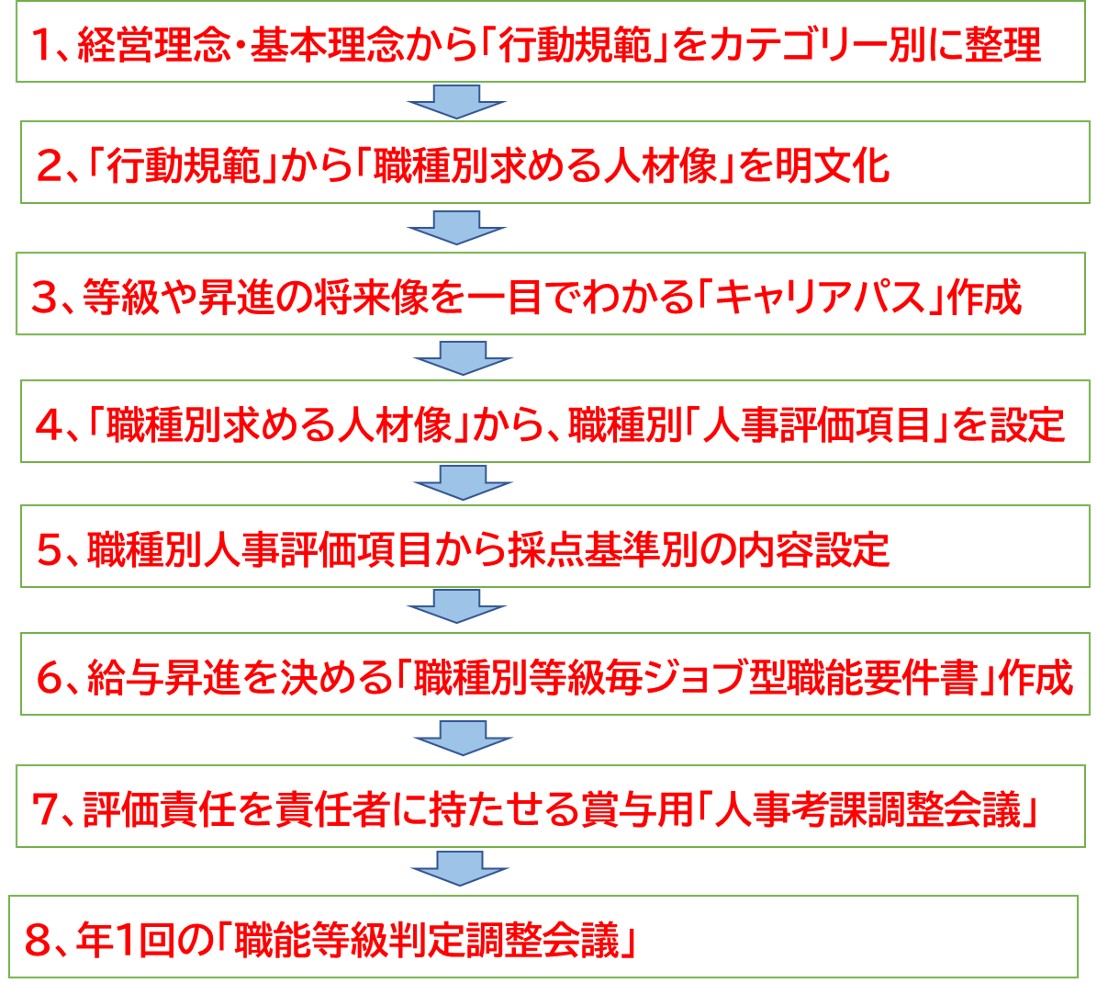

これまで私達が支援している「経営理念直結型人事評価コンサル」は下記の流れです。

ここで、6の「給与昇進を決める職種別等級ごとジョブ型職能要件書作成」と言うのがあります。

今回はこの考え方と作成手法の一部をご紹介します。

SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価コンサル、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

これまで私達が支援している「経営理念直結型人事評価コンサル」は下記の流れです。

ここで、6の「給与昇進を決める職種別等級ごとジョブ型職能要件書作成」と言うのがあります。

今回はこの考え方と作成手法の一部をご紹介します。

SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

KPI監査士検定を推進しているが、受講をためらっているコンサルタントや税理士の中には、

「KPI監査をすると何故業績改善が進むのか」と疑問に思っている方もいるでしょう。

何となく「KPI監査」は良い感じだが、その具体的な論拠が腑に落ちないと、自らクライアントの経営者を説得できないようです。

しかしこの「KPI監査」は理論的に考えても、これまでの実績で考えても、KPI監査で業績が良くなるのは自明の理なのです。

SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価コンサル、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

KPI監査で経営支援をする時に大事な思考、考え方があります。

この考え方を持たないとKPI監査自体が継続しないし、結果業績改善が進まない事を私は経験的に分かっています。

そこでこれから紹介する5つの思考を持ちながら「KPI監査」の指導やモニタリングをして欲しいと思いご紹介します。

とにかく、Web上やSNSで出されている、「KPI監査をしたことがない素人の一般論」に惑わされて、「中小企業に不釣り合いなKPI監査」をしない為に、この考え方を公開します。

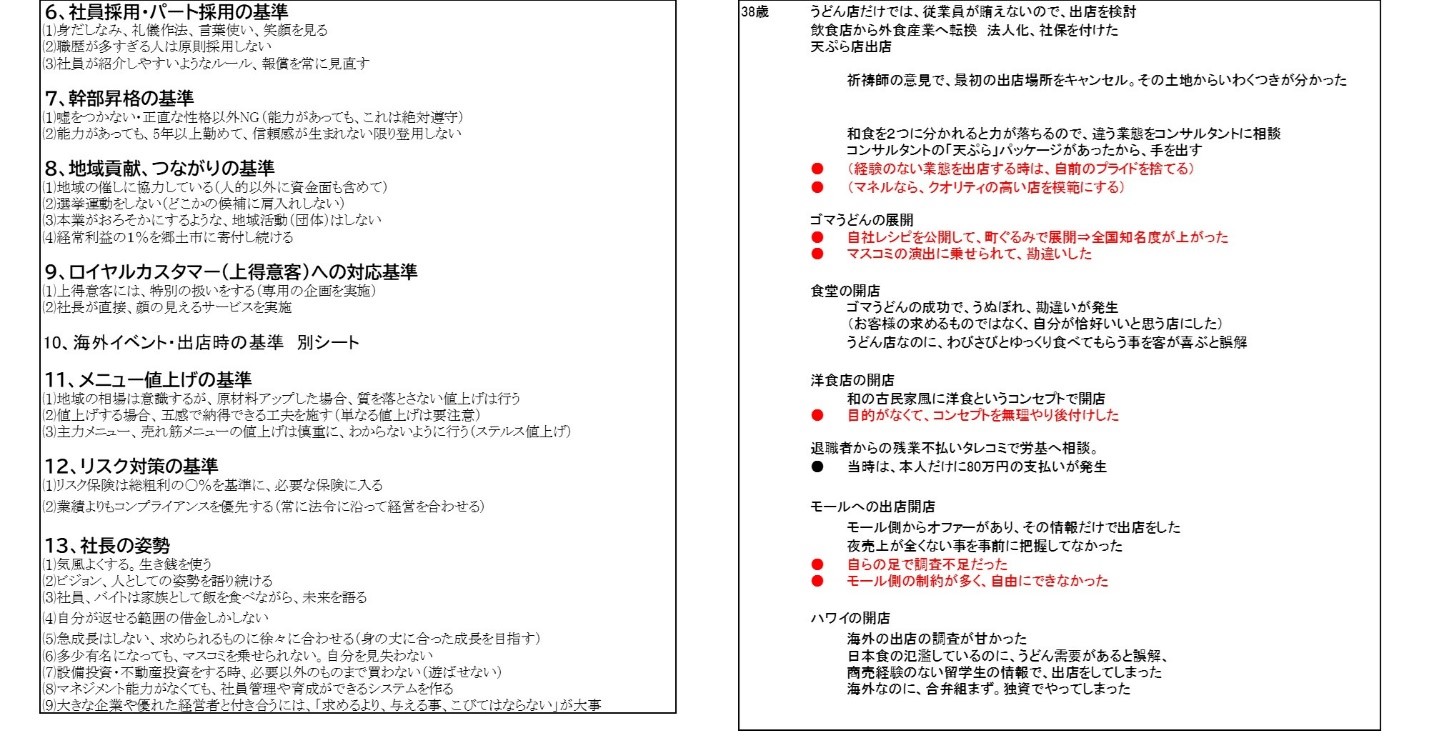

取締役会長は現経営者が取り返しのつかない「大きな間違い」や「大失敗」をさせない為に、大事な価値観や行動規範、経営判断基準を後継者と協議して「自社版京セラフィロソフィー」を具体的に整理する必要があります。

それが経営のレガシー(経営遺言)として後継者、役員幹部だけでなく、末端従業員に至るまで浸透を図る取り組みとなります。

経営判断基準とは、現経営者の過去の失敗や成功から、その本質を後継者に伝える「価値観承継」の一つだ。

多くの後継者は、自分が知らない社歴を学ぶ機会がない。そこでこのような機会に「企業の沿革と歴史、その背景」を知る事は最高の後継者教育と言われるゆえんだ。

経営判断基準は作成後、小手帳やカードにして、経営会議などで判断が求められる時にこれを基準にして議論を行う。

もし、これを作成したのち経営者が逝去された場合には、「経営遺言」として大事に活かすべきものである。

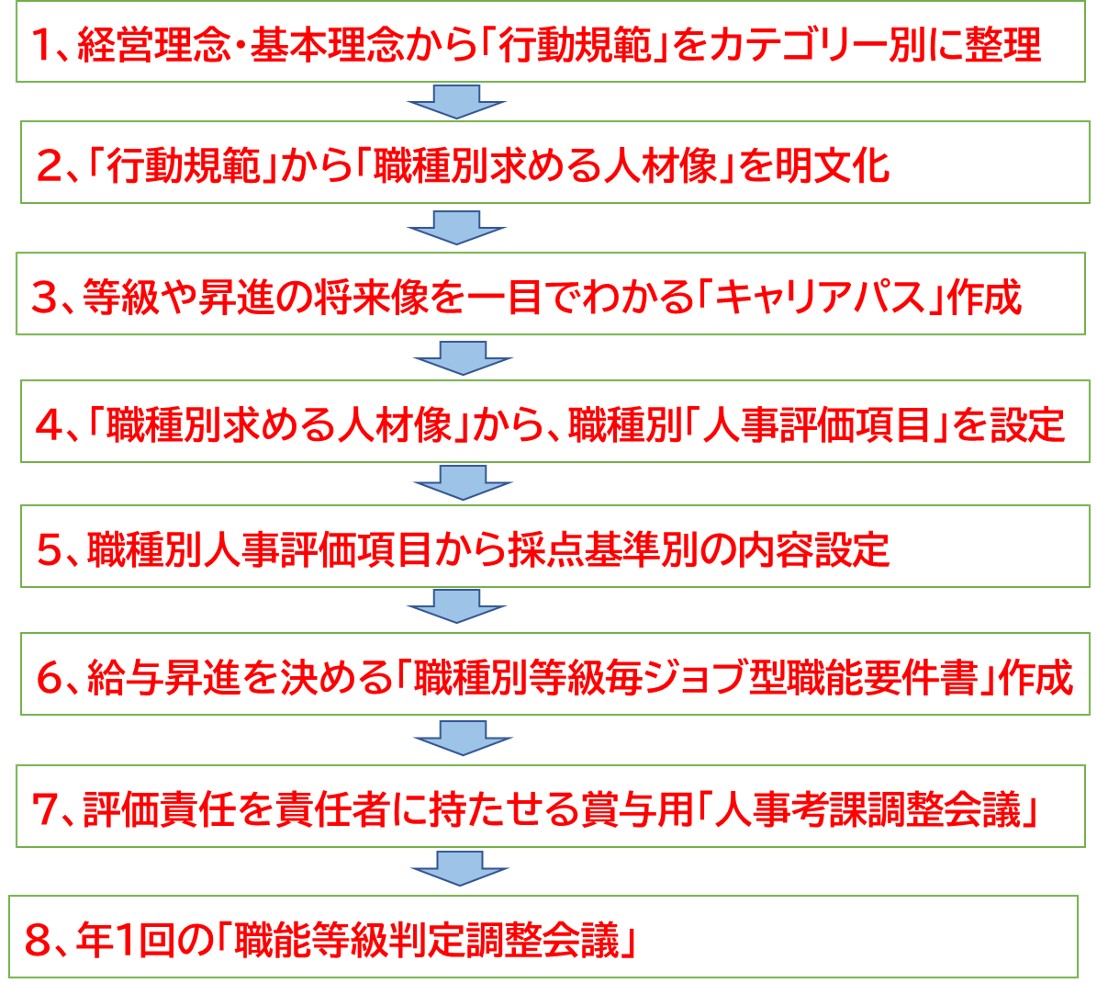

下記の「経営判断基準づくり工程表」にそって、作業を実施する。

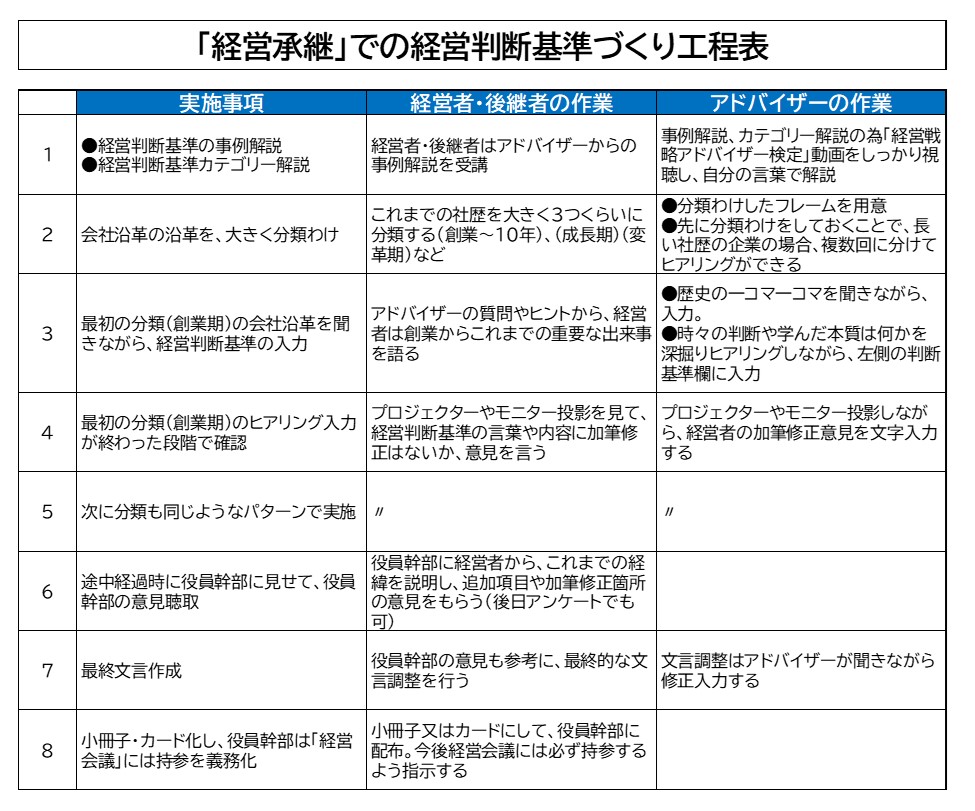

先ず、経営判断基準とはどんなものか、経営者後継者の分かりやすく説明するには、弊社のコンサル事例を紹介しよう。

本事例では、下記の「製造業の行動指針と経営判断基準」と「飲食業の経営判断基準づくり過程の議事録」がある。

「製造業の行動指針と経営判断基準」は中堅規模の企業なので、経営判断基準も多岐にわたっている。

このようなその企業独自の「経営判断基準(自社版京セラフィロソフィー)」を作成支援するのも我々「会長メンター」の仕事である。

「飲食業の経営判断基準づくり過程の議事録」は、社歴を聞きながら、その時々に起こった出来事から経営判断を導き出したドキュメント事例なので、小規模企業にはわかりやすい事例である。

経営判断基準といっても、どんなジャンルの事を文言化するのか分からない経営者も多い。

そこで、あらかじめ下記のようなカテゴリーを「経営判断基準」にすることを伝えて作業に入る。

SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価コンサル、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

中小企業においてKPI(Key Performance Indicator=重要業績評価指標)経営を推進する事には多くのメリットがあります。業績結果だけをいくら追いかけても、その業績プロセスの妥当性や行動数量がなければ思う結果は出ないのは自明の理。

それは企業単位だけでなく、部門単位、個人単位にも言えることです。

実際に中小企業がKPI経営を推進すると、いろいろなメリットがあります。

取締役会長が行うべき社長や現経営陣の執行監査は、会社の規模や業種、定款、社内規程によって異なりますが、一般的に以下の10項目が挙げられます。

1. 経営戦略の妥当性

監査ポイント

長期的なビジョンに基づいた戦略が策定されているか

市場環境の変化に対応した柔軟な戦略となっているか

実行可能な具体的な計画が伴っているか

2. 財務状況の健全性

監査ポイント

収益性、安全性、成長性を適切に評価しているか

経営者は随時資金繰りをチェックし、財務リスクは適切に把握しているか

会計処理は適切に行われ、内部統制システムは有効に機能しているか

3. 事業計画の進捗状況

監査ポイント

各事業は計画通りに進捗しているか、またロードマップに沿った行動をしているか

問題が発生した場合、適切な対策が講じられているか

進捗状況に関する報告は正確かつタイムリーに行われているか

4. リスク管理体制

監査ポイント

経営上のリスクは適切に特定・評価されているか

リスクに対応する適切な対策が講じられているか

リスク管理体制は有効に機能しているか

5. コンプライアンス体制

監査ポイント

法令や社内規程を遵守する体制が構築されているか

従業員へのコンプライアンス教育は適切に行われているか

コンプライアンス違反が発生した場合の対応体制は整備されているか

6. 情報管理体制

監査ポイント

顧客情報や機密情報など、重要な情報は適切に管理されているか

情報セキュリティ対策は適切に行われているか

情報漏洩などのリスクに対する対策は万全か

7. 人材マネジメント

監査ポイント

人材育成計画は適切に策定・実行されているか

従業員のモチベーション向上のための取り組みは行われているか

適材適所の人事配置、幹部の降格昇格が適切が行われているか

8. 内部統制システム

監査ポイント

業務の効率性と正確性を確保するための体制が構築されているか

内部統制システムは有効に機能しているか

内部監査は適切に行われているか

9. 社会的責任の遂行

監査ポイント

環境問題、社会貢献活動など、企業の社会的責任を果たしているか

ステークホルダーとの良好な関係を構築しているか

企業倫理、行動規範を遵守しているか

10. 意思決定プロセス

監査ポイント

重要な意思決定は、適切なプロセスを経て行われているか

関係部署との連携はスムーズに行われているか

意思決定の過程は透明性が高く、説明責任を果たしているか

SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

弊社のメルマガ会員の社労士さんから届いた問い合わせです。

「人事評価のコンサルをこれまで10社位支援してきましたが、その後の継続は年1~2回の考課者訓練位で、それも2年過ぎると無くなります。また人事コンサルの単価も10から30万円位で、パターンがきまっているとはいえ労力の割に金額が少ないのが実態です。

新しい顧問先の確保もなかなか進まず、AIの進化で労務関連や人事評価の仕組みもいずれ我々社労士の手を借りずに社内でできてしまいそうです。

嶋田先生の『経営理念浸透型人事評価コンサル』に興味がありますが、どんなものか教えて頂きたくご相談させて下さい」

と。

この方はもうメルマガ会員になって8年位の方で、以前にも弊社のセミナーを受講されて弊社の経営コンサルの内容はある程度ご理解いただいている方です。

中小企業の取締役会長の「専権業務」と「責任範囲」について解説します。

⑴取締役会の議長: 取締役会(定例役員会なら社長に任せても可)を招集し、議事を進行する。議論をまとめ、結論を導く役割を担います。

⑵代表取締役の監督及び監査: 代表取締役の業務執行を監督し、必要に応じて指導や助言を行う。会社の経営が健全に行われるよう、監視する役割を担います。

⑶対外的な代表: 会社の代表として、重要な取引先や関係機関との交渉や折衝を行う。会社の顔として、外部との関係構築を担います。

⑷経営戦略の策定: 長期的な視点に立ち、会社のビジョンや経営戦略を策定する。会社の将来像を描き、方向性を示す役割を担います。

⑸危機管理: 緊急事態発生時における対応を指揮し、会社の損害を最小限に抑える。会社の安定と存続を守る役割を担います。

⑹各取締役、幹部のマネジメント:社長より年上や経験が多い取締役や幹部に対して、社長では言えない事をしっかり伝え、社長のマネジメント面のポートを行います。

⑴善管注意義務: 会社の利益のために、誠実かつ慎重に職務を遂行する義務。取締役としての一般的な義務であり、会社の財産や利益を守るよう注意深く業務を行う必要があります。

⑵忠実義務: 会社の利益を最優先に行動する義務。常に会社の利益を考え、私的な利益を追求してはなりません。

⑶競業避止義務: 会社の競合となる事業を行わない義務。会社の事業と競合する活動を行い、会社に損害を与える行為は禁止されます。

⑷秘密保持義務: 会社の機密情報を漏洩しない義務。会社の重要な情報や顧客情報を守る義務があります。

⑸法令遵守義務: 法令や定款を遵守し、適法な業務執行を行う義務。会社の活動が法令に違反しないよう、注意する必要があります。

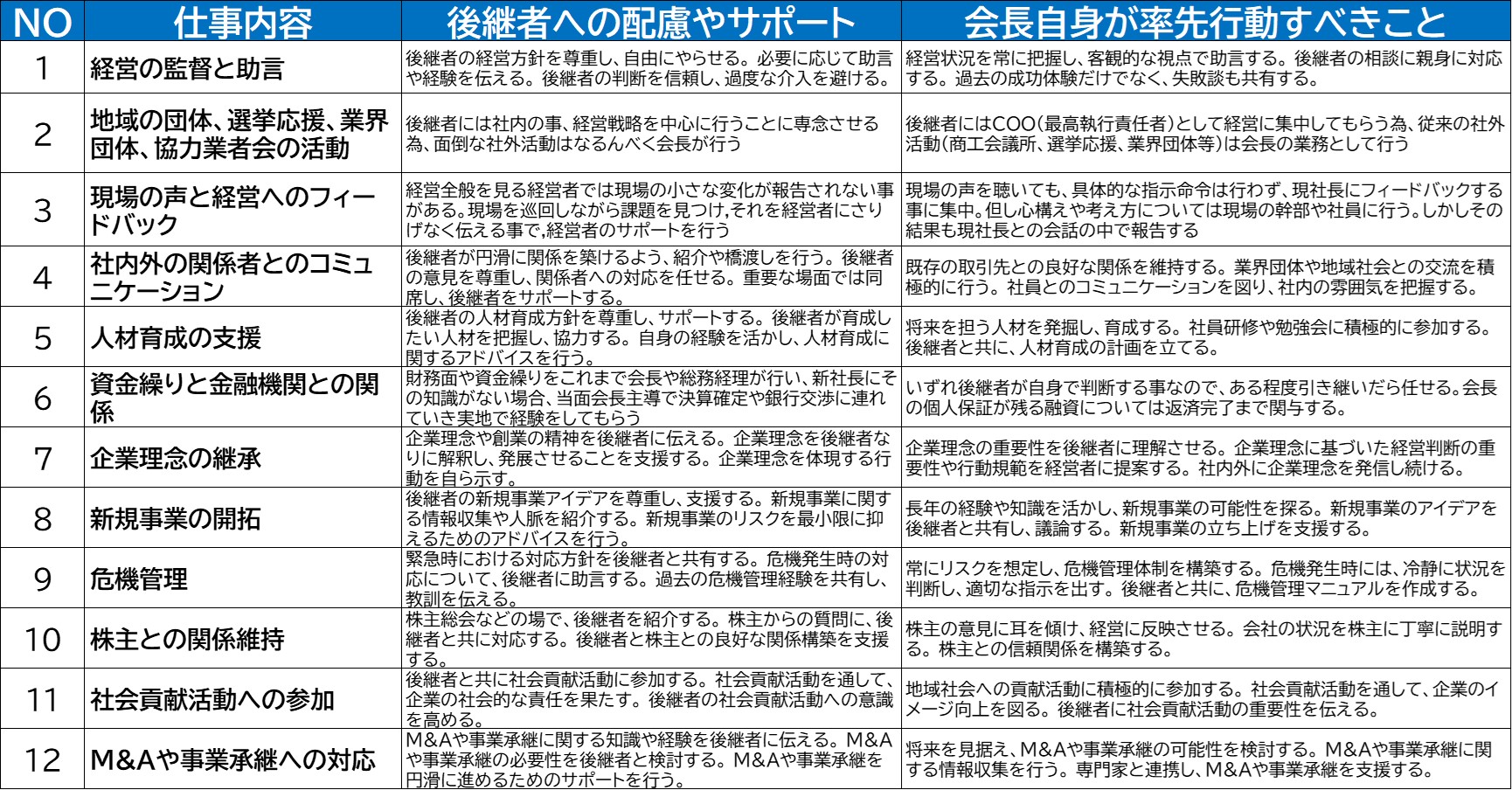

下記は一例です。各中小企業の実態に応じてヒアリングしながら会長メンターが整理します。

SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価コンサル、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

コンサルタントであれ、会計事務所のMAS部門もネットワークから引き合いや検討依頼を当てにしている人が多いようです。

これは間接的マーケティングで、直の顧客開拓ができない場合、そういう顧客を知っているネットワークや組織のヒトから紹介を貰う事です。

しかし、この他人の組織を当てにするマーケティングは、なかなか上手くいかない事が多い。

なのに、せっせとネットワークに参加したり、ネットワーク先に提案したり、コンテンツを提供している姿を見ると、「その時間とエネルギーがあるなら、もっと直開拓をすればいいのに」と思う事があります。

事業承継後の取締役会長の課題や業務、そして人には言えない相談を、長年経営承継顧問を実施してきた(株)RE-経営の嶋田とマンツーマンで進める、それが「取締役会長へのメンター機能(会長の経営コンシェルジュ)」

会長社長の職務権限移譲の橋渡し経験から、丁寧に相談に乗ります。

どんなにAIが進み、時代が変わっても「取締役会長が新社長や幹部に言いたい事、しかし言わずに我慢している事、でも見て見ぬふりができない事」など、毎日の出社の中で思うことが多々あるはず。

そういう思いを会長コンサルタントは共有し、新社長への橋渡しを行います。

更に新社長の想いや会長への要望もしっかり伝え、意思疎通の補助役をします。

⑴現場軽視の傾向: 会長自身は現場を重視し、長年現場で培ってきた経験と勘を経営に活かしてきました。しかし、新社長は大学卒業後、他社で営業職を経験し、現場経験が乏しい。そのため、現場の意見を軽視し、机上の空論で経営判断を行う傾向が見られ、会長は危機感を抱いています。

⑵トップダウン型経営: 会長はワンマン経営者でしたが、それは長年の経験と実績に基づいたものでした。しかし、新社長は経験も実績もないにもかかわらず、トップダウンで指示を出すことが多く、社員のモチベーション低下に繋がっていると感じています。

⑶短期的な視点: 新社長は、短期的な利益を追求することに重点を置き、長期的視点に立った経営戦略を描けていないように見えます。会長は、目先の利益にとらわれず、会社を永続的に発展させるためのビジョンを持つべきだと考えています。

⑷顧客軽視: 新社長は、新規顧客の獲得に注力するあまり、既存顧客との関係維持を軽視しているように見えます。長年、会長が築き上げてきた顧客との信頼関係が損なわれることを危惧しています。

⑸変化への抵抗: 新社長は、現状維持を優先し、新しい技術やビジネスモデルの導入に消極的です。時代の変化に対応していくためには、積極的に変化を受け入れる必要があると考えています。

⑴熟練工の技術継承: 会社の核となる熟練工の高齢化が進み、彼らの持つ技術やノウハウを若い世代に継承することが急務となっています。しかし、新社長は人材育成に十分な投資をしておらず、技能伝承が滞っていることを危惧しています。

⑵OJTの不足: 新入社員や若手社員に対するOJTが不足しており、現場で必要な技能や知識を習得する機会が限られています。会長は、OJTを通して、熟練工の技術を伝承し、人材育成を強化する必要があると考えています。

⑶マニュアル化の遅れ: 現場の作業は、熟練工の経験と勘に頼るところが大きく、標準化やマニュアル化が進んでいません。そのため、担当者が変わると品質や効率が低下するリスクがあり、会長は早急なマニュアル整備の必要性を感じています。

⑷人材育成の意識: 新社長は、人材育成の重要性を認識しておらず、教育や研修に費用をかけることを無駄だと考えているようです。会長は、人材こそが会社の財産であり、人材育成に投資することは、将来への投資だと考えています。

⑸技術の外部流出: 熟練工が退職する際に、長年培ってきた技術やノウハウが社外に流出してしまう可能性があります。会長は、会社の競争力を維持するためにも、技術の流出を防ぐ対策を講じる必要があると考えています。

⑴設備投資の判断: 新社長は、最新の設備投資に積極的ですが、会長は投資の必要性や回収の見込みについて疑問を抱いています。資金繰りを圧迫するような過剰な投資は避けるべきだと考えています。

⑵過剰な人件費: 新社長は、人材採用に積極的ですが、会長は現状の事業規模に見合った人員数なのか疑問に思っています。人件費の増加は、会社の収益を圧迫する可能性があり、慎重な判断が必要だと考えています。

⑶取引先との交渉: 長年、会長が築き上げてきた取引先との関係が悪化することを懸念しています。新社長は、価格交渉に強く、短期的な利益を重視する傾向があり、取引先との良好な関係を維持できるか不安を感じています。

⑷無駄な経費: 会長は、新社長が無駄な経費を使っていると感じています。例えば、必要以上の接待費や交際費、高額なオフィス家具などです。会長は、経費削減を徹底し、無駄をなくす必要があると考えています。

⑸内部統制の不備: 会社の資金管理体制が甘く、不正が行われてしまうリスクがあります。会長は、内部統制を強化し、会社の資産を守る必要があると考えています。

⑴新規事業への進出: 新社長は、新規事業への進出に意欲的ですが、会長は既存事業の強化を優先すべきだと考えています。新規事業はリスクが高く、会社の経営基盤を揺るがす可能性もあるため、慎重な検討が必要だと考えています。

⑵海外展開: 新社長は、海外展開を視野に入れていますが、会長は国内市場の深耕を優先すべきだと考えています。海外展開は、言語や文化の違い、法律や商習慣の違いなど、克服すべき課題が多く、リスクも大きいと感じています。

⑶M&A: 新社長は、M&Aによる事業拡大を検討していますが、会長はM&Aは慎重に進めるべきだと考えています。M&Aは、企業文化や経営理念の違いなど、様々な問題が発生する可能性があり、十分な準備と検討が必要だと考えています。

⑷IT化への対応: 新社長は、IT化の重要性を認識しておらず、業務効率化や情報共有が遅れています。会長は、IT化を推進し、競争力を強化する必要があると考えています。

⑸市場分析の不足: 新社長は、市場調査や競合分析を十分に行っておらず、市場のニーズを捉えきれていないと感じています。

⑴長時間労働: 現場の社員からは、長時間労働を強いられているという声が上がっています。会長は、社員の健康状態やモチベーションを維持するため、労働時間削減に取り組む必要があると考えています。

⑵賃金格差: 若手社員からは、賃金が低いという不満が出ています。会長は、社員のモチベーション向上と人材確保のため、賃金体系の見直しが必要だと考えています。

⑶ハラスメント: 新社長は、パワハラやセクハラに対する意識が低く、社員とのコミュニケーション不足から、ハラスメントが発生するリスクが高まっていると感じています。

⑷人材の流出: 優秀な人材が、新社長の経営方針に不満を抱き、会社を辞めてしまう可能性があります。会長は、人材の流出を防ぐために、働きがいのある職場環境を作る必要があると考えています。

⑸労働災害: 安全管理が徹底されておらず、労働災害が発生するリスクが高まっていると感じています。

会長は経営権を新社長に渡したと言っても、「新社長への監査機能」が必要です。

更に新社長は会長の「会社の為」と言う真摯な意見をしっかり受け止めて、適切な判断をしなければなりません。

先ず取締役会長のいろいろな思いや意見を聴きだし、新社長へフィードバックする事も「取締役会長メンター機能」です。

弊社では「取締役会長のメンター」として個別相談やコンサルティングを実施しています。

取締役会長のメンター契約は下記の概要で進めています。

⑴まず会長の課題や考えを傾聴し、情報共有を行う

⑵会長の監査項目の内容や課題を毎月モニタリングし、その都度アドバイスする

⑶会長が考える「事業承継後10年計画」をヒアリングしながら「見える化」→これをその後社長と共有してもらう

⑷会長の経験に基づく、経営判断基準(行動規範)の整理(社長にも入ってもらう場合もある)

⑸会長が考える中期ビジョンの整理

⑴毎月1回(2~4時間)会長との個別面談を実施(メンターだけでなく、会長の想いを言語化していく)

⑵会長と面談しながら会長の意向を文字化していく

⑶会長との面談を続ける中で必要に応じて、社長や役員も入る事がある

⑴事業承継10か年カレンダー作成

⑵会長と社長の職務権限整理と権限移譲計画の作成

⑶役員幹部のコミットメント、責任業務の明文化

⑷経営判断基準(自社版京セラフィロソフィー)の作成

SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

つい先日も「経営理念直結型人事評価コンサル」をしているある医療法人で、「賞与評価決定の為に人事考課調整会議」のコンサルティングをしてきました。

この人事考課調整会議では、各部門長が出した採点結果から、その中身や行動出来事などを精査して「S.A.B+.B.B-.C.D」の決定を行います。

一応相対結果で配分しますが、各ランクの数にはあまりこだわらないようにしています。

但し、S.A.C.Dはなかなか出てきません。

●Sと言うのは「この期間に飛んでもない成果を出したヒト」と言うことで滅多に出ません。

●Aは「皆が分かる大きな成果や貢献ある行動をした事実があるヒトと言うことで、ポチポチ出てきます(画期的な成果がなくてもB+が連続しているなら、その積み上げとしてAを出す事もある)

●B+は普通よりはよくやっているけど、Aと言うまではない上位層に出します。これもまだまだ少数派です。

●Bはいわゆる「普通に良い」と言う感じの結果で圧倒的に多いゾーン。

●B-は、そこまで悪くはないが、ちょっと努力不足や行動不足は否めないゾーン

●Cは問題行為があり、けじめが必要な時

●Dはもう辞めてもらいたいし、レッドカードを出した問題児

こういう判断基準の中で、全従業員(200名分)の人事考課調整会議を3日間にわたり行いました。

「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。

「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。