SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

zoomの「SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化」のオンラインサロンを毎月2回実施しています。

最近は、「事業再構築計画書のレビューをしてほしい」という参加者ニーズが増えています。

実際にある経営者が作成した事業再構築計画書を画面共有して発表してもらいます。

それに対して、私だけでなく、他の受講者からもアドバイスをしてもらう事で、「第3者視点」の貴重な意見を貰う場にしてもらっています。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

zoomの「SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化」のオンラインサロンを毎月2回実施しています。

最近は、「事業再構築計画書のレビューをしてほしい」という参加者ニーズが増えています。

実際にある経営者が作成した事業再構築計画書を画面共有して発表してもらいます。

それに対して、私だけでなく、他の受講者からもアドバイスをしてもらう事で、「第3者視点」の貴重な意見を貰う場にしてもらっています。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

6月下旬に第1次の事業再構築補助金の採択結果が発表されます。

巷では採択率が50%だの40%だのと言われていますが、正直のところ誰にも分かりません。

ただ「せっかく頑張って作成した事業計画書」が採択される確率が少ない事は確かです。

では、仮に採択されなかった「事業計画書」はどうしますか?

再度中身を加筆修正して再申請するか、諦めるか、また他の活用をするか?

特に今回個人事業主の方で「事業再構築計画書」をはじめて作成された方には、是非「経営計画活用の習慣化」に活かしてほしいと思います。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

新刊「事業再構築 クロスSWOT分析で創り出す戦略立案・事業計画作成マニュアル」

の発売を記念した特別企画が決定しました。

第3次第4次に「事業再構築補助金」申請を予定している方で

●新規事業アイデアはあるが、事業計画書を書ききれていない方

●事業計画書Jの前段階で、新規事業アイデア自体が曖昧で確定できていない方

●SWOT分析を使った事業再構築 事業計画書が自分だけではできない方

●会計事務所のアドバイスも、いまいちピンとこない方

●事業計画書の内容に不安がある方

●内容について第3者の視点、アドバイスが欲しい方

そんな方の為に「事業再構築 事業計画書」をSWOT分析から作り上げる20時間 zoom合宿研修」を開催します。

RE-経営の嶋田が直接指導する「20時間のリモート合宿」で一気に「事業再構築計画書」の骨格を作成しませんか

日時は、

2021年7月23日(金)(10:00~17:30)

7月24日(土)(10:00~17:30)

7月31日(土)(10:00~17:00)

の3日間です。

SWOT分析、経営承継の可視化、事業再構築コンサルタントの嶋田です。

2021年度版の「おススメ経営対策セミナー」をご紹介しています。

今回は「会社の強み」を引き出し、金融機関を説得する経営計画書の作成方法」

というセミナーでどんな講義をするか、です。

この内容にご興味があったら、当社までお問い合わせください。

企業の社内研修、各種団体でのセミナーなどに、リアルとzoomによるセミナーの講師派遣をしています。

https://re-keiei.com/contact.html

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

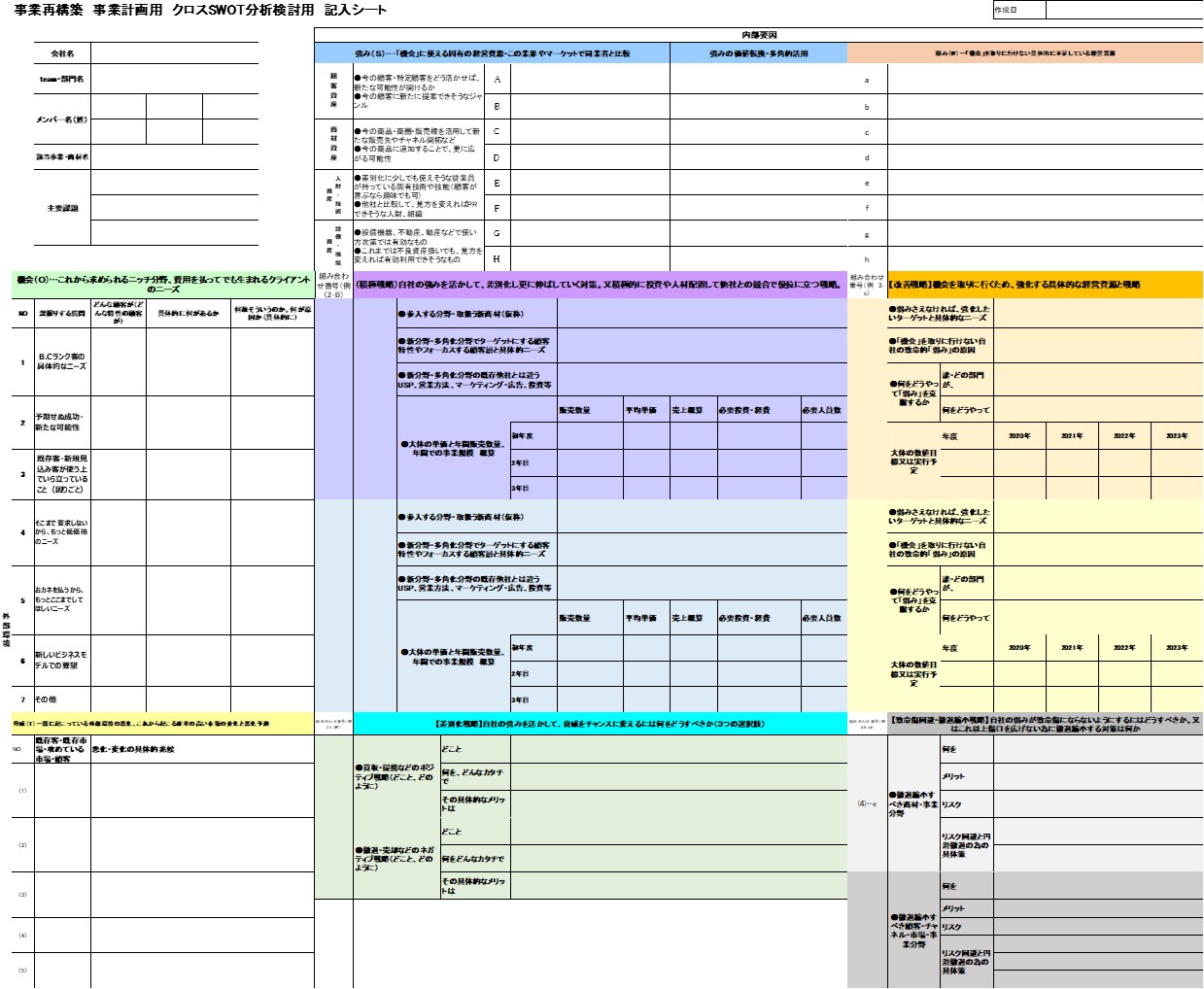

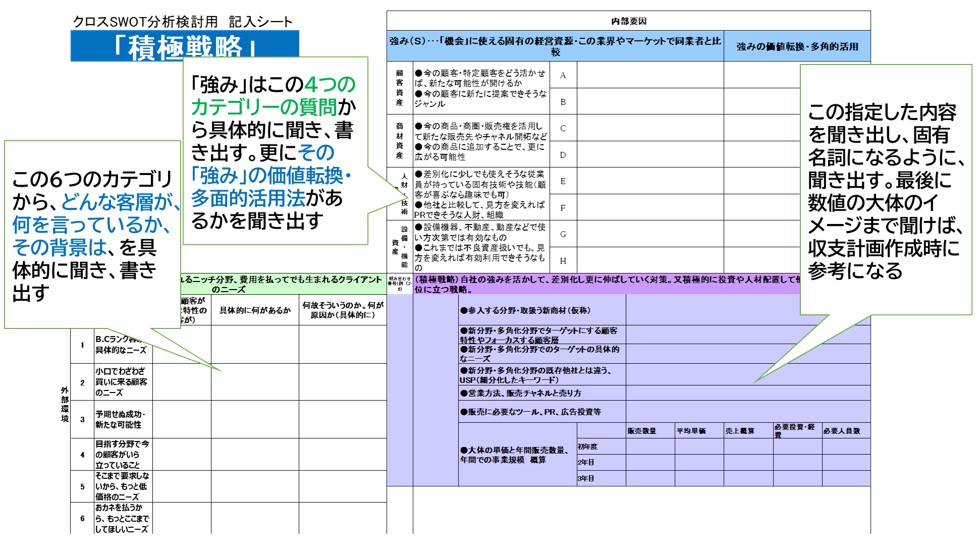

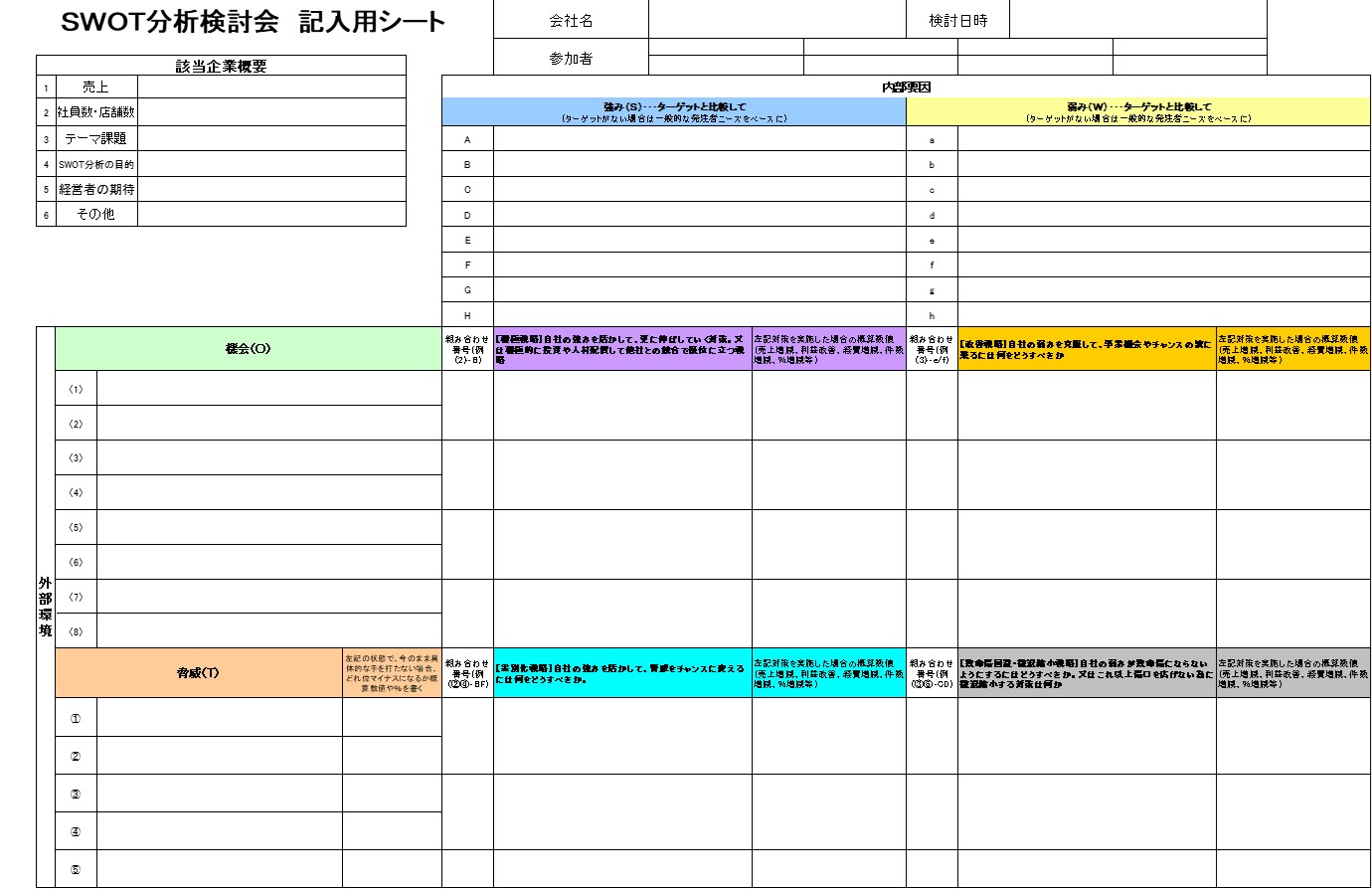

事業再構築計画書を作成しやすくするために開発した「記載指定がある進化版クロスSWOT分析シート」が、ある場面になるとむしろ「旧型クロスSWOT分析シート」の方が有効だという場面に出くわしました。

先ず、「進化版クロスSWOT分析シート」は下記のようなものです。

「積極戦略」だけを見てみると、こんな感じです。

これを見ると「何を聞き、どう書けば良いのか、一目瞭然であり、ヒアリングされた経営者も意見が言いやすい」という事で、多くの方から高い評価を受けています。

しかし、「記載指定」がある事の制約を受けてしまい、記載指定からはみ出た意見を集約しにくくなるという事例が起こっているのです。

逆に下記の「記載指定がない昔ながらのクロスSWOT分析シート」だと自由に書けるというメリットはあります。

但しこのシートではSWOT分析をコーディネートするコンサルタント、会計事務所の個人スキル次第で大きな差が出てくるという弊害があります。

ある意味、前述の「進化版クロスSWOT分析シート」を開発した理由は、「誰でもこの記載指定に従って書けば、ある程度の内容になりやすい」という汎用性を狙っての事でした。

我々プロが行うSWOT分析は「記載指定」なんてない方が自由でいいのは分かっていましたが。

しかし、「記載指定がある進化版クロスSWOT分析シート」が障害になることが起こるとは‥‥

SWOT分析と経営承継可視化、事業再構築コンサルタントの嶋田です。

zoomが定着したからか、いろんな所からセミナー講演のオファーを頂いています。

主に「事業再構築計画書」「SWOT分析」「経営承継の可視化」が多いのは当たり前ですが、

それでも「もっと細かい内容のセミナーって、できませんか?」

という問い合わせもあります。

そこで、今回は『2021年度 当社がおススメする経営対策セミナータイトル11」をご紹介します。

この内容でリアルセミナーやzoomセミナーに講師派遣をご希望される方は、下記問い合わせまでご連絡ください。

日程や内容、ご予算などのお問い合わせに対応します。

https://re-keiei.com/contact.html

SWOT分析と事業再構築、経営承継の可視化コンサルタントの嶋田です。

コロナ禍で本業が不振を極め、新たな事業展開が必要だと考えている経営者も多いでしょう。

今は政府の「事業再構築補助金」もあるのでチャンスです。

当社に相談される経営者の方の多くは、

●「〇〇の新規事業をしたいが、どう事業計画書に書けば良いか?」

●「クロスSWOT分析で新規事業アイデアを肉付けしたいがどうしたらいいか?」

●「この事業計画書で採択されるだろうか?」

こういうご相談です。

今はzoomを使って個別対応をしているので、ご興味のある方は、こちらから。

https://re-keiei.com/blog/swot/1440-zoom.html

しかし、

●「本業が今後も厳しくなるから、早く新しいビジネスをしたいが、何がいいのかわからない」

●「どの分野に進出しても競合があり、儲かるというイメージがない」

●「事業をM&Aして辞めたいが、借金もあるし、買い手も見つからないし、どうすれば良いのか」

実際にはこういう悩みの方も多いのですが、実際に相談に来られる方は稀です。

多分会計事務所の担当者には相談されているのだと思いますが、多くの会計事務所ではその対応策を知りません。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視コンサルタントの嶋田です。

新規企業の成功確率は10%以内というのが定説です。

しかし、今回の事業再構築補助金で初期コストが公費で負担軽減されるなら、成功確率はもっと高まるでしょう。

但し、過去新規事業に失敗した経営者には共通する特徴があります。

そこで、今回は「新規事業の失敗、社長のここが甘かった」という事で共通している特性を14個整理しました。

御社も当てはまるかも?

SWOT分析、事業再構築、経営承継の可視化コンサルタントの嶋田です。

事業再構築補助金 改訂版の公募要領から「補助金1500万円未満の申請の事業計画書は10ページ以内」という変更がありました。

今回は、「事業再構築計画書を10ページ以内」で書き終えるExcelフォーマットをご紹介します。

前回、「15ページで書ける事業計画書」から、内容も中身をかなり変えています。

また、ダラダラ書かず「補助事業のみ」に絞った目次で、10ページ以内に収まるようにしています。

その理由はより「審査する人」の目線でどういう書き方が妥当かを検証した結果です。

もし、以前のフォーマットで書いていて、まだ申請をしていないなら、こちらのフォーマットをおススメします。

但し採択されるかどうかはフォーマットの問題ではなく、事業自体の問題ですので、ご了承ください。

SWOT分析と事業再構築、経営承継可視コンサルタントの嶋田です。

以前も事業再構築補助金 計画書の作成において「個人事業主が気を付ける事」をご紹介しました。

やはりまだまだ個人事業主の方の事業計画書は「思い込みが強く、客観性に欠ける」ものが多いようです。

客観性とは「その商品を貴方から購入しなければならない理由」が見えない事です。

「この商品は良い商品だから」

「このビジネスモデルは、私の優位性・経験が出ているものだから」

「この事業は今後可能性が高いから」

皆、そう思って事業再構築補助金を申請しようとしています。

しかし、そんな思いだけで採択される甘い補助金ではない事は明らかです。

そこで、もっと自身の「強み」を深掘りし、「その強み」を求める「ニッチなターゲット」を明確した上でマーケティング戦略を考えるべきです。

SWOT分析、事業再構築、経営承継の可視化コンサルタントの嶋田です。

事業再構築補助金公募要領が変更されています。

これまで緊急事態枠の事業計画書は10ページ以内、それ以外は15ページ以内と指定されていました。

今回(5月の改訂1.2版)では、補助金額1500万円未満の場合「事業計画書は10ページ以内」と表現が変わっています。

そこで、これまで事業計画書にいろいろなものをつぎ込んで、ページ数を稼いだ書き方では通用しなくなりました。

という事は、書き方に工夫が必要です。

SWOT分析と事業再構築、経営承継可視コンサルタントの嶋田です。

「データサイエンティスト」という言葉を聞いた方も多いでしょう。

これまでは大企業の用語っぽく感じていた方もいるのでは?

しかし、今後は中小零細企業でも「データを制する者が業績を制する」と言われています。

私も「データサイエンティスト」の第一人者から、いろいろなノウハウを学んでいる最中です。

以前もご紹介したように「データ分析」と「SWOT分析」は相性がよく、「SWOT分析」で出た仮説を「データ」で裏付けが取れれば、最高の経営戦略になります。

では、どういう課題に対して「データ分析」が有効なのか?

「営業・マーケティング」

「生産・開発」

「経営企画・営業本部・企画部」

「総務人事」

の各カテゴリーで見ていきましょう。

今回は「営業・マーケティング」です。

「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。

「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。