先日,15年間支援している会計事務所での「生成AI継栄塾」の5回コースの千秋楽を迎えました。

5回目の内容は下記です。

今回は最終回ということもあり、改めて生成AIの基礎学習とAIを活用して「経営理念、ミッション、パーパス、ビジョン」の設定、業務引継ぎ、経営判断基準(自社版京セラフィロソフィー)作成を行いました。

先日,15年間支援している会計事務所での「生成AI継栄塾」の5回コースの千秋楽を迎えました。

5回目の内容は下記です。

今回は最終回ということもあり、改めて生成AIの基礎学習とAIを活用して「経営理念、ミッション、パーパス、ビジョン」の設定、業務引継ぎ、経営判断基準(自社版京セラフィロソフィー)作成を行いました。

先日も長年、経営支援技術を研修している会計事務所で、生成AIを使った経営支援の実務研修をしてきました。

どんどん生成AIを使っている職員とそうでない職員の差は広がるばかりです。

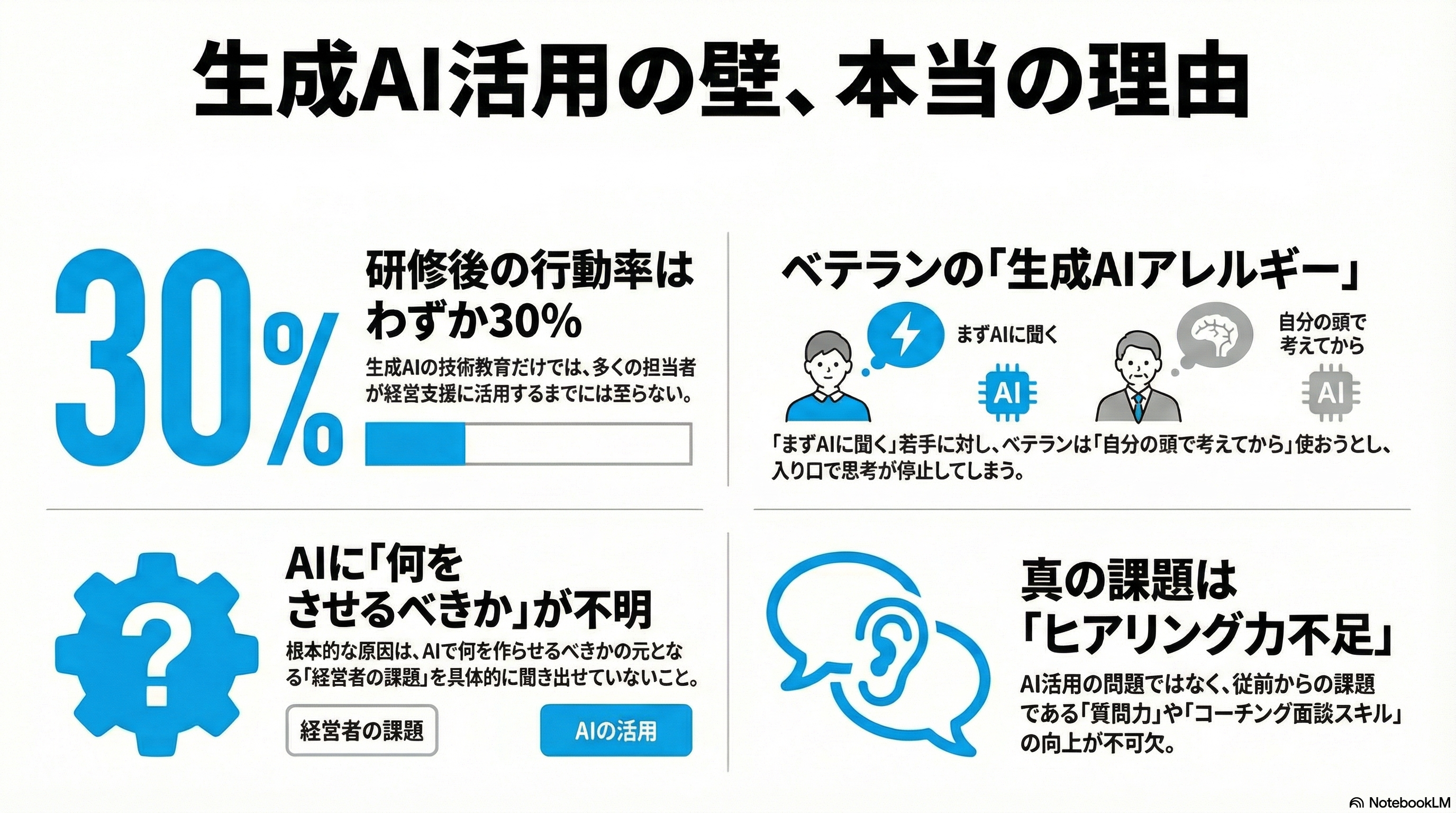

研修の中でいろいろ聞きだすと生成AIを使えない「メンタルブロック」が分かってきました。

全員が自身でChatGPT無料版や弊社の経営ナビAIの通常のChatを利用はしているが、経営支援ではなく、なにかも調べものに使っているだけです。

では、どんなメンタルブロックがあるのか?

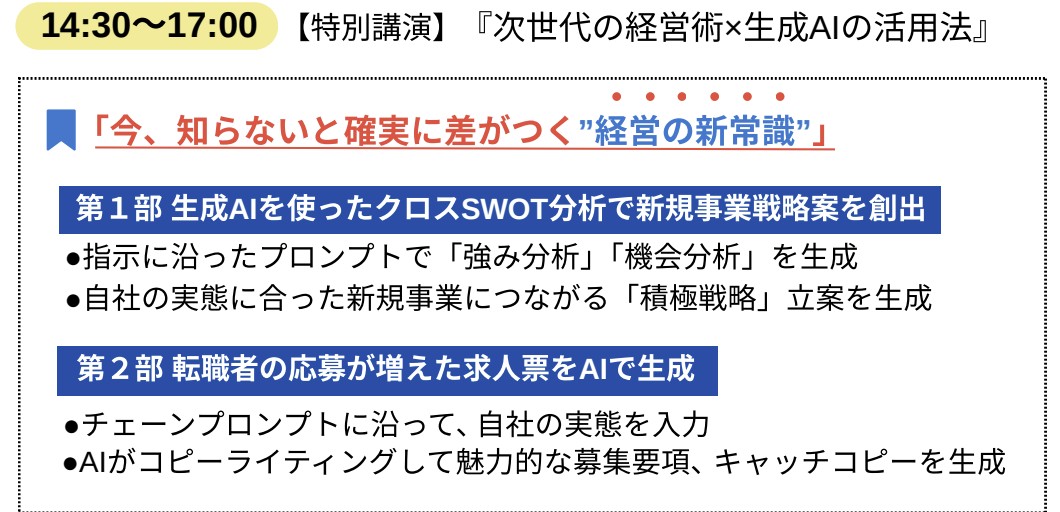

先日、新潟の「つばさ税理士法人」さんの主催で「経営革新セミナー」の講師をしてきました。

テーマの内容は、やはり「生成AI活用」です。

その内容は

では具体的にどんな講演と体感をしてもらったのか?

弊社が支援している会計事務所でも、監査担当者による生成AIの活用は徐々に進んできました。

ただその使用頻度やプロンプトの内容にはかなりの個人差があります。

使っていない職員はまだまだ多く、「Google検索の延長線上」の使い方しかしていません。

使っている方の職員でも「単発プロンプト」が主体で、「聞きたい事」「調査したい事」の回答を求める使い方です。

しかし、何回も言っている通り生成AIは「推論」させてこそ、その使い方の真骨頂です。

そこで今回は改めて、プロンプト技術について述べたいと思います。

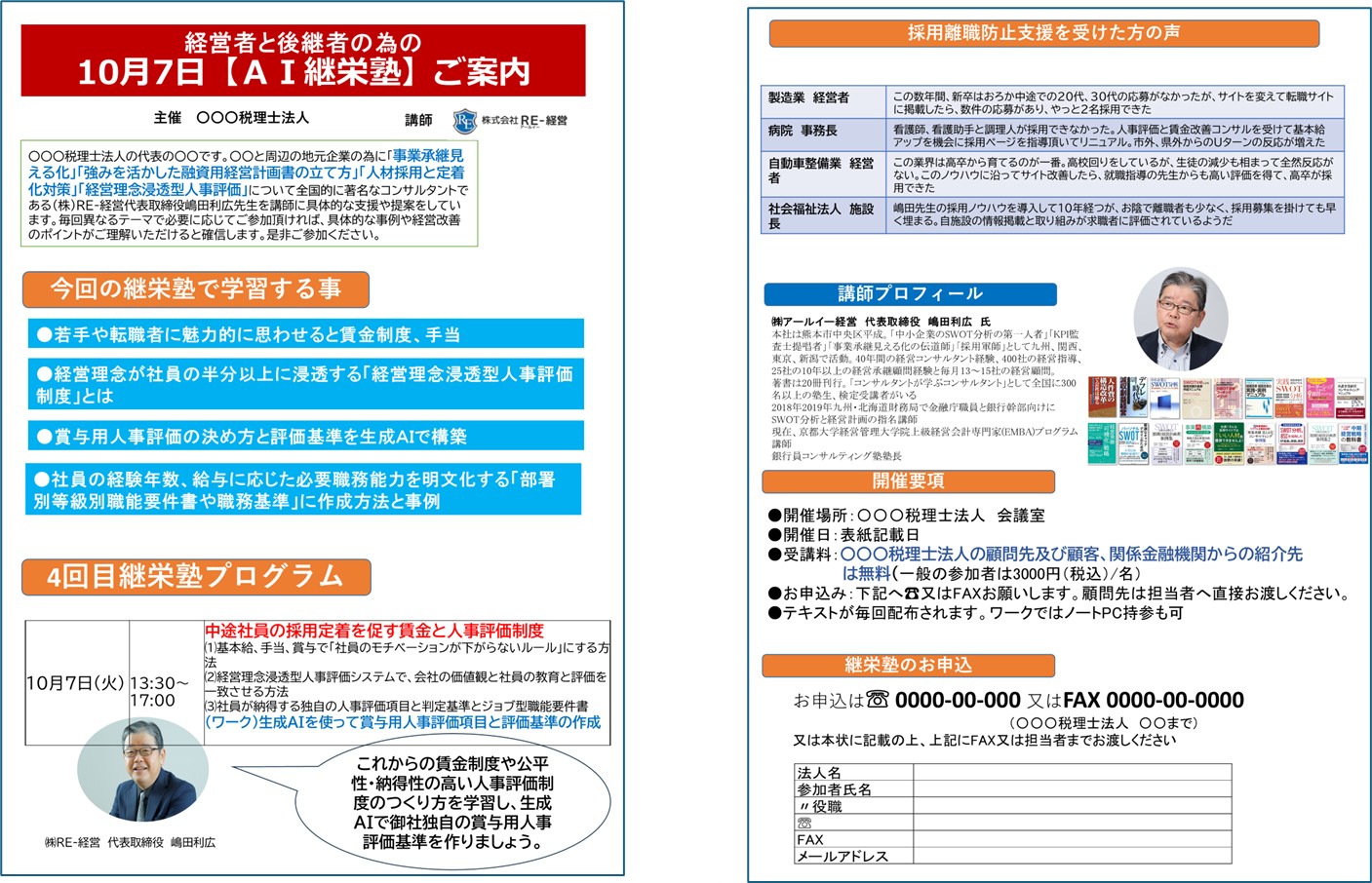

先日、もう15年間経営支援技術の指導をしている会計事務所で、顧問先を集めた「生成AI継栄塾」の4回目が開催されました。

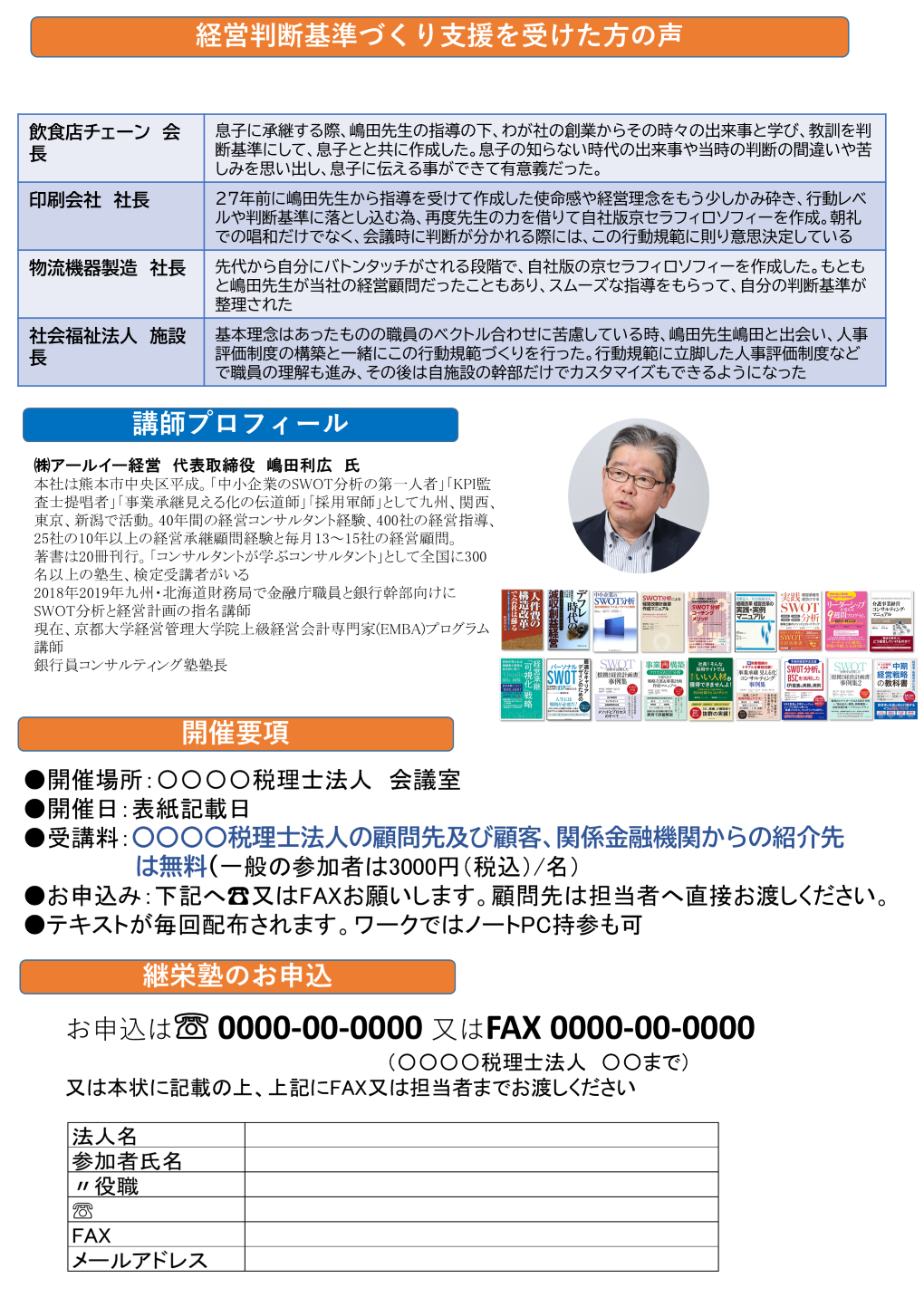

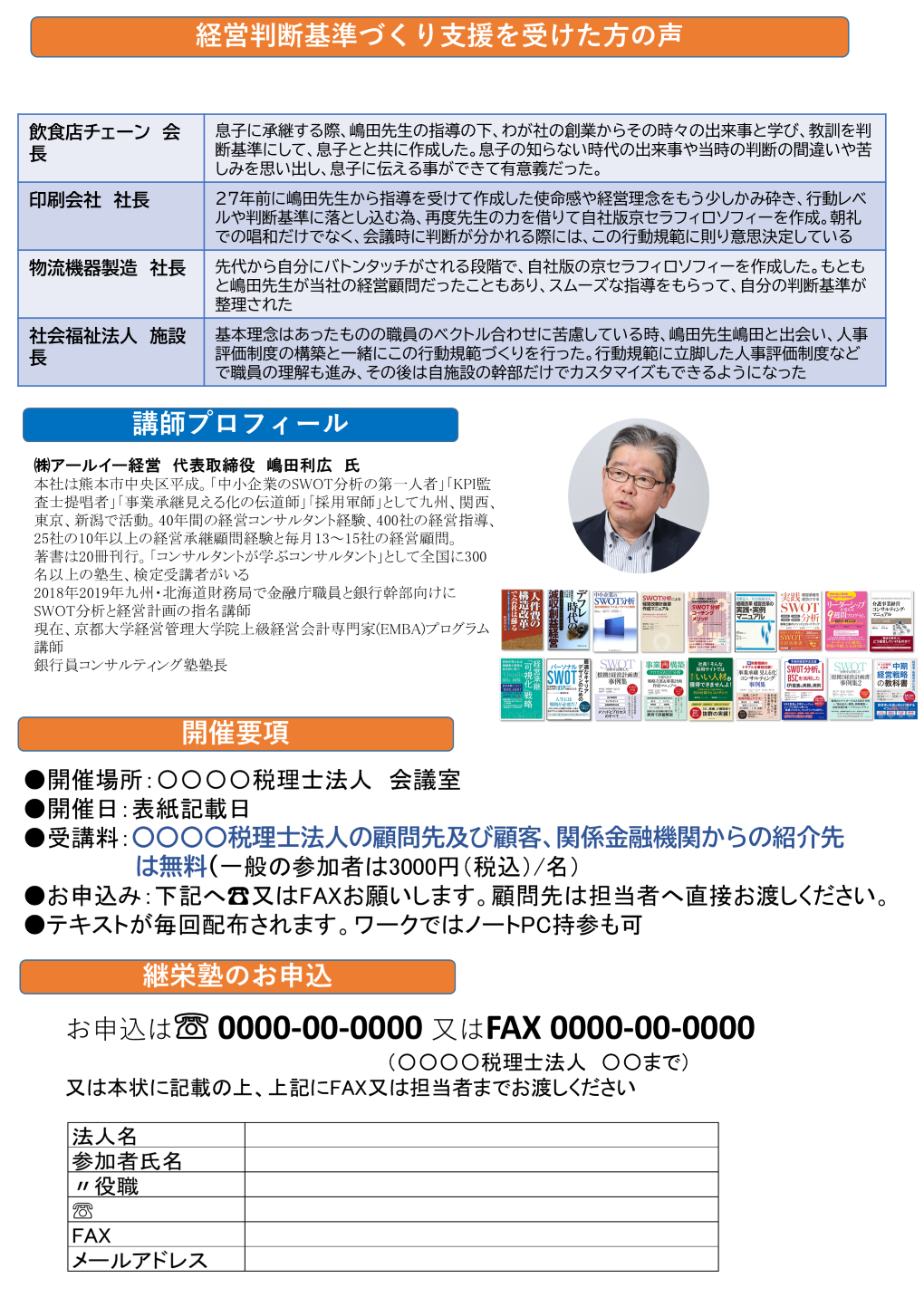

その時のパンフレットが下記です。

今回は「人事評価項目と判断基準」「等級別職能要件書」を生成AIで、参加者に作成経験をしてもらうものでした。

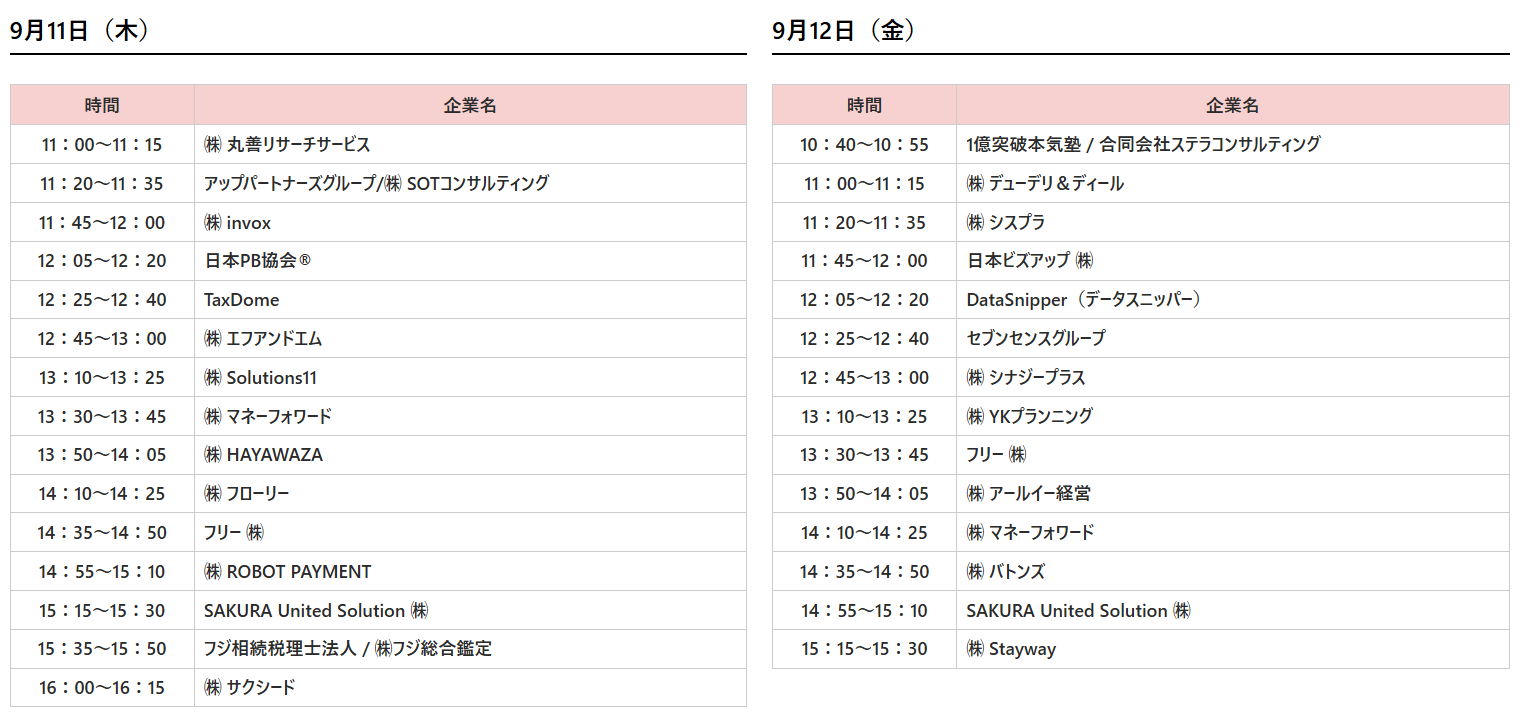

9月11.12日の「会計事務所博覧会2025」に出展して、いろいろな会計事務所の方や金融機関の方、既に当社とお付き合いのある税理士の方に当社のブースにお越しいただき、情報交換をしました。

今回のタイトルである「生成AI活用」は会計事務所の生命線になるかもしれません。

そう感じたのには理由があります。それはいくつかの会計事務所や金融機関の方から博覧会で直接聞いた話です。

●生成AIが波及すると自分たちの業務が楽になると同時に、付加価値を出さないとやばくなる

●これまでMAS業務(経営支援)には消極的だったが、そうも言っておられない状況だ

●生成AIでコンサルティングをする場合、どんな形式になるのか教えて欲しい。うちの事務所は各方面で生成AIに詳しい事を今のうちからブランディングしたい。

金融機関の方からは、

●AIで事業計画書の素案が迅速にできれば、融資の稟議も早くできる

●自分達は生成AIを使って業務ができないから、無料版の範囲で事業計画などのアドバイスもしたいのだが・・・

今回の会計事務所博覧会のメインテーマに、多くの方が興味を持っているのです。

しかし、思いとは裏腹に「効果的な生成AIの使い方」ができていない会計事務所も多く、さらに中小零細企業の経営者にも、まだまだ意識が低い方が多いのが、日本の実情です。

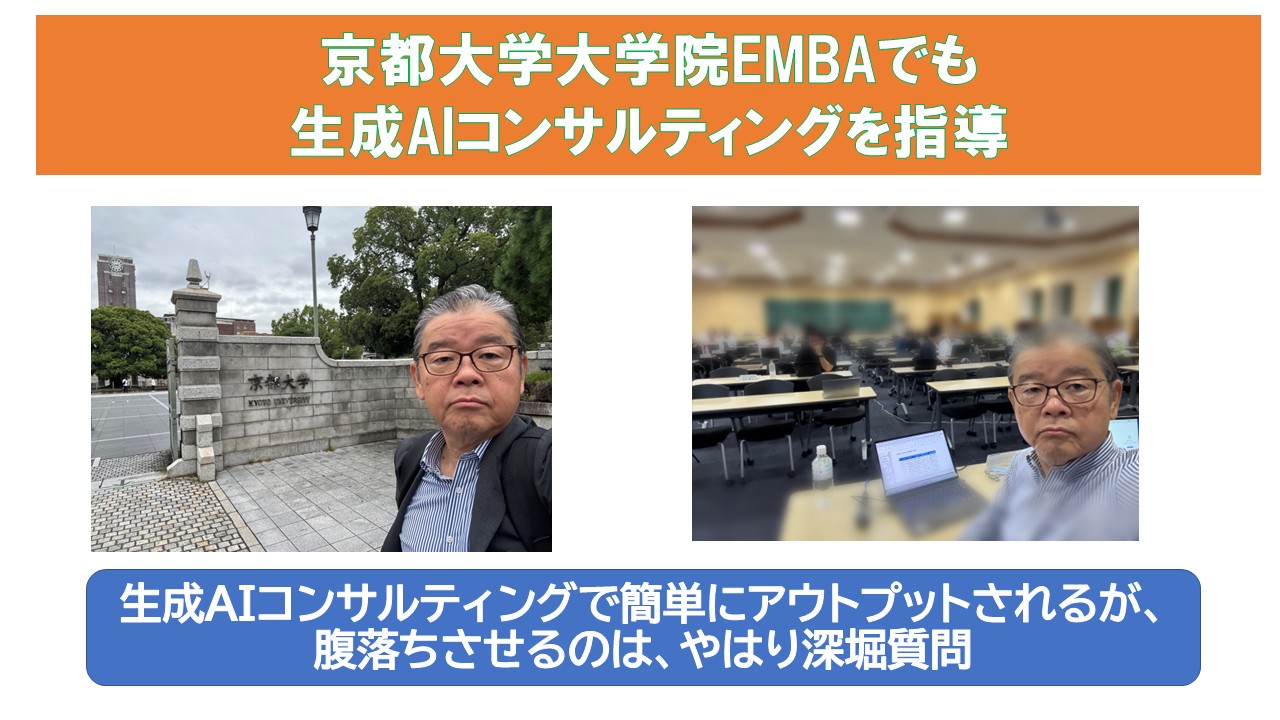

私が講師の一角に参加しだして、今年で4目を迎えた「京都大学経営管理大学院EMBA(上級経営会計専門家)」での講義、実習を2日間実施してきました。

受講生はほぼ税理士、公認会計士、またコンサル、監査担当職員でした。

過去3年のプログラムでも私の担当は「クロスSWOT分析、KPI監査」でした。

今年も同じプログラムなのですが、一番の違いは「生成AI」を使ったSWOT分析、中期計画、KPI経営をアウトプットする事です。

時代は生成AIをどう使いこなすかが、今後の経営支援に相当な影響を与えます。

では、実際にどういうプログラムで、どう展開したのか?

先日、もう13年,MASのスキル指導をしている会計事務所の監査担当者15名に対して「経営計画書作成支援AI」を使ったデモ研修をしました。

この研修は弊社が提供している「経営ナビAI」の中の「経営計画書作成支援AI」を使い、各監査担当者が自分の顧問先の情報を入力して短時間で「経営計画書の 素案」を作成するものです。

この「経営ナビAI」はシステム構築したベンダー(㈱XOP)がオープンAI社とAPI連携の際に「情報を学習しない」という規約が結ばれている事と、自社契約のAWSのサーバーでセキュアが担保されているので、固有情報を入れることが可能になっています。

研修の最初に「ここ2か月で生成AIを使ったか?」

と聞くと、「使った」という回答が半分でした。

そして「使った」という回答者に「経営ナビAIの機能を使って、顧問先の面前で使用したか」と聞くと、わずか3名でした。

まだまだ、内蔵プロンプト実装型の生成AIの使い方が分かっていないのか、まだおっかなびっくりで様子見をしているのか。

いずれにしても、実際に「経営計画書支援AI」で、どんな生成物が出るかを体感してもらわない事には、始まらない訳です。

さて、では実際にどういうデモ経験をしていったのか?

複数の会計事務所の監査担当者に、生成AIを使った経営支援スキルアップを提供しています。

使用するツールは、弊社の経営支援専用生成AI「経営ナビAI」です。

このツールを使って、少しでも経営支援をより楽に、より効果的に展開しようと頑張っているのですが、私や所長らの思いとは裏腹に、「生成AIがあっても、なかなか使わない監査担当者の本音」が聞き出せました。

この本音の部分を少しでも解消しない限り、「生成AIを使った経営支援が普及しない」のです。

ではどういう本音だったか?

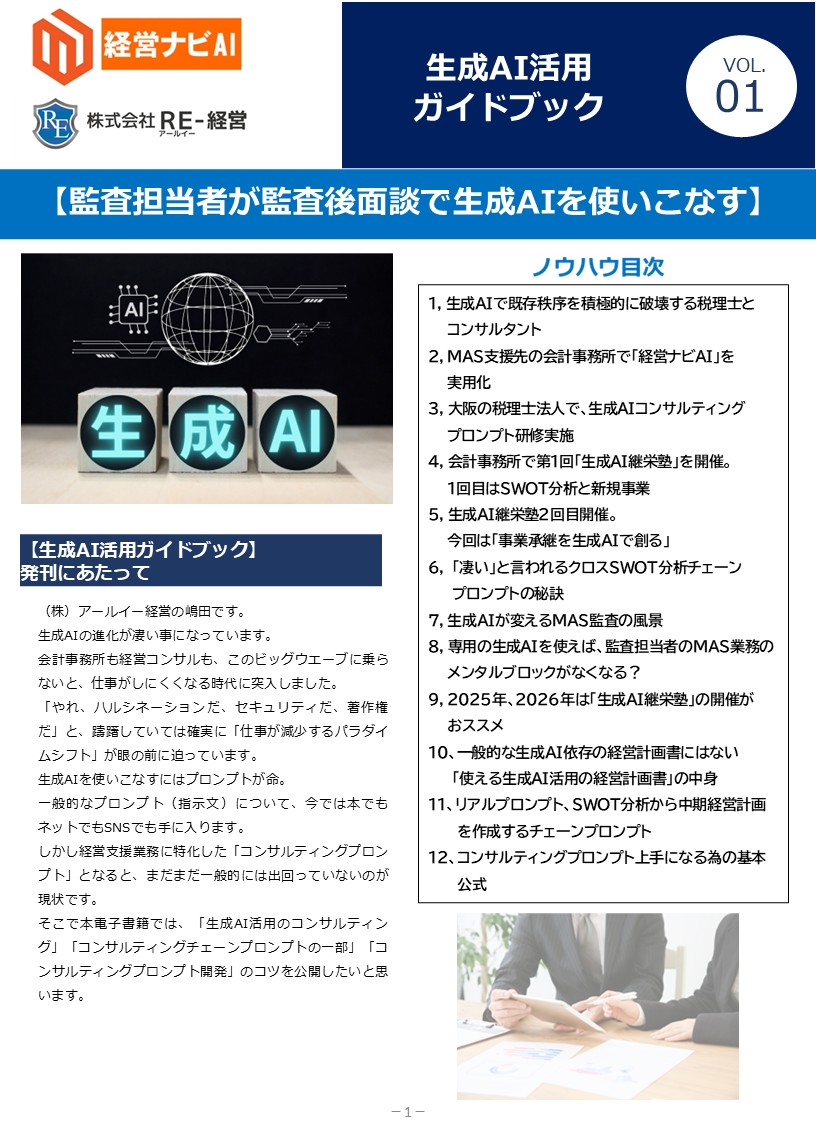

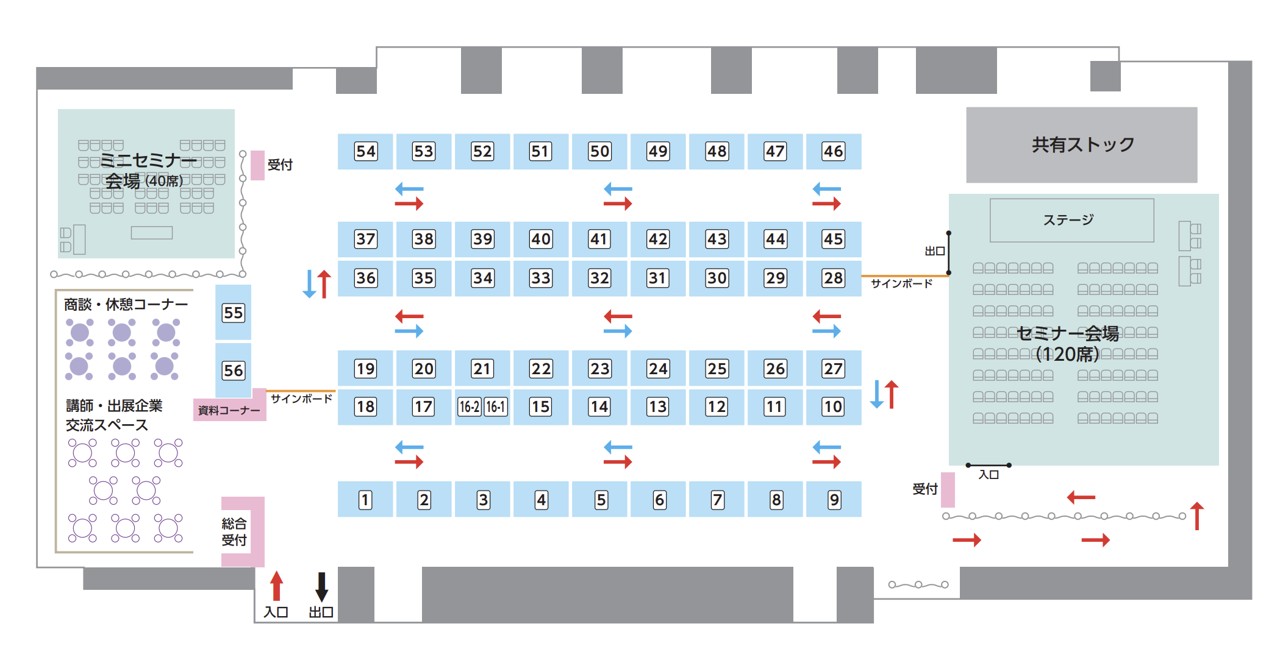

9月11日、12日に東京の浜松町で開催される「2025会計事務所博覧会」に出展します。

是非、皆さんお越しください。

入場の無料登録を事務局が行っているので、来られる方は是非登録してください。(事前登録での入場です)

https://e-ve.event-form.jp/event/108384/00

今回の会計博のメインテーマは「AIとデジタルが生み出す業界の新時代へ。新たな可能性を探求しよう!」です。

ご来場者様にはもれなく、 今日から実務に役立つ 「会計事務所のための ChatGPT活用事例集」を プレゼント!!されます。

この企画内容にも弊社が絡んでいます。

因みに弊社のブースは40番です。

当社ブースに来た方は「生成AI活用ブック 監査担当者監査後面談で生成AIを使いこなす」(小冊子24ページ)をプレゼントします。

また、ミニプレゼンで私嶋田が12日13:50~14:05に登壇します。

今回の出展の目的は「経営ナビAI」のPRです。

会計事務所監査担当者が少しでも、「経営ナビAI」を使ってくれれば、MAS業務が飛躍的に前進しますから。

監査担当者が生成AIを活用して、社長との監査後面談や経営会議をどのように進めるかについて考えましょう。

各職員は自分流にchatGPTやGeminiを使い、情報収集や壁打ちをしている方も多い。

また顧問先の要望や依頼を受けて、生成AIを使って、何らかの提案や宿題の回答をしている事でしょう。

そこで実際の監査後面談の場で、目的を明確にした生成AIの使い方をすべきでしょう。

では、どういう使い方をすべきかケース別にみていきましょう。

先日、長年顧問をしている税理士法人で「生成AI継栄塾」の第3回目が終了しました。

参加者は12名。

今回のテーマは「生成AIで採用ページ、求人票を作る」」です。

実際に、私が開発し、活用している「求人票コンサルティングチェーンプロンプト」に企業の中身を受講者に入れてもらい、ChatGPTで生成してもらいました。

ではどんな感じだったのか?

「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。

「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。