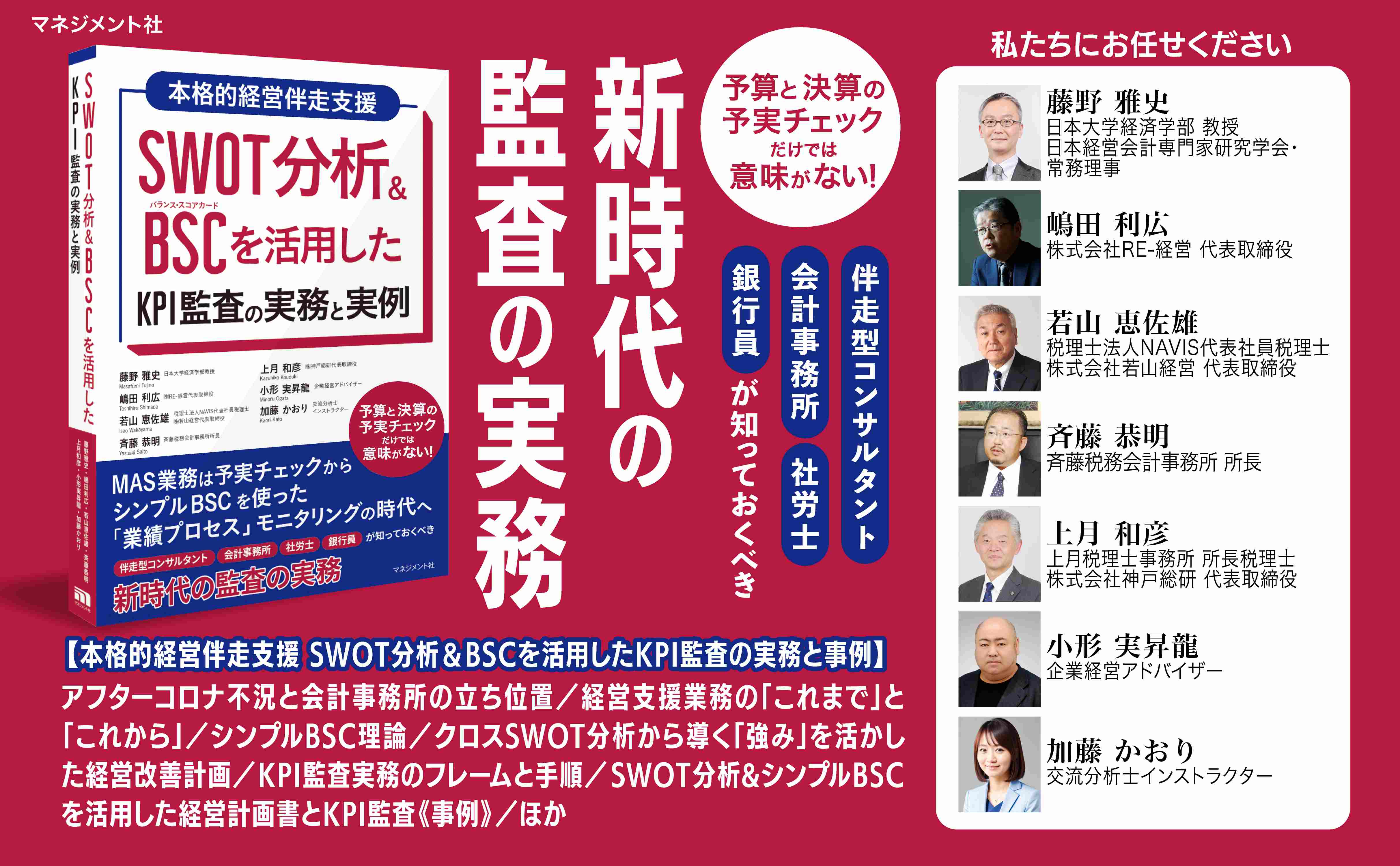

SWOT分析、KPI監査、採用サイト、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

![医療福祉系8つのコンサル分野へ参入しませんか.jpg]()

中小企業向けコンサルティングは、世間の好景気や株高に関係なく、どんどん過当競争になっています。

実際に中小企業数も減少傾向にあり、コンサルタントや士業は増えても、市場が縮小しているのです。

USP(独自のウリ)があれば中小企業コンサルティングマーケットは全然問題ないですが、差別化ができていないコンサルや士業は顧客開拓が厳しくなっています。

そこで全然畑違いの「医療福祉分野」に時間をかけて参入しませんか?

人口の高齢化で、医療福祉の分野はますます市場規模が増えますが、財政圧迫から医療費介護保険はますます厳しくなっています。

またそういう状況下で、医療事業者の総数は横ばいですが、介護福祉系は確実に増えていっています。

またこの分野はマネジメントや職員採用が厳しい事から、「採用対策と離職防止」につながる教育研修には興味がある経営者は多いのです。

医療でも同じく採用対策と離職防止は課題なので、それに関連する勉強会などはアプローチしやすい状況です。

経験がないコンサルタントが行う、医療福祉系のコンサルティングの基本は「アウトプット型コンサルティング」です。

小難しい保険制度や、病院・介護障碍者施設固有の法律や慣行、ルールを覚えるのは一苦労だし、ましてや収益改善コンサルなんて、それ専門のコンサルがすればいいだけのこと。

それより、どんな組織にも必要な「見える化コンサルティング」なら、取り組みやすいということです。

そこで、これまで私自身が実践したきた「医療福祉系見える化の8つのコンサルティング」をご紹介します。