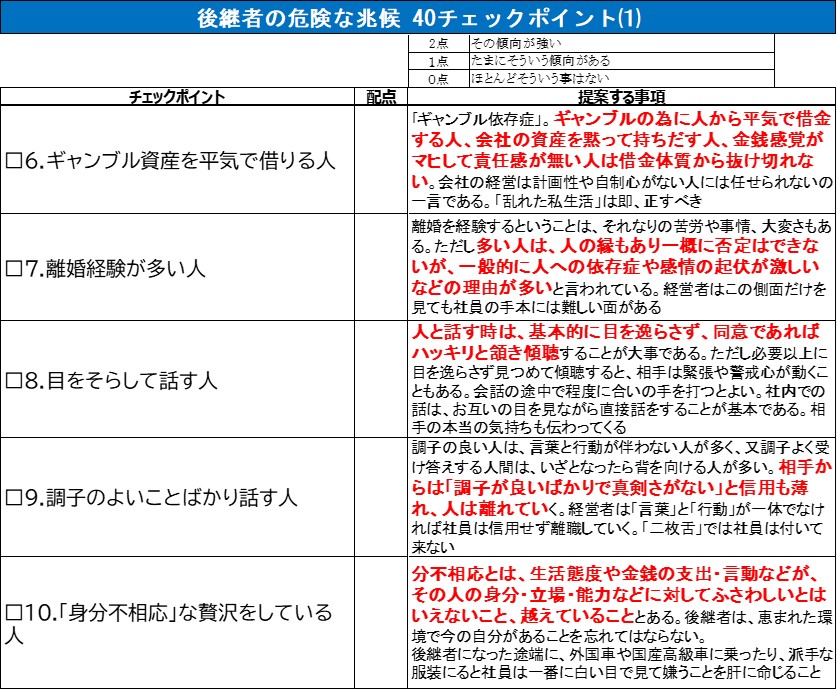

後継者がもし、この10項目に当てはまるなら、要注意。

さて、貴方の会社は大丈夫?

結局、経営者に適か、不適かは性格次第と言えなくもない

SWOT分析コンサルタントの嶋田です。

今回は以下の4ポイントを紹介します。

1,新規事業は、経営者と若手のセットが効果的

2,新規事業では、既存事業のベテランは使えない

3,SWOT分析の段階から若手が参加し、イメージを持たせる

4,外からハンティングした中途は新規事業責任者で失敗しやすい

今回の事業再構築補助金でも、多くの企業が新規事業の事業計画書を作成しています。

事業再構築というのは、ある意味ビジネスモデルの見直しです。

そこに若手のチャンスがあるし、参加のさせ方次第では、一気にやる気スイッチが入ります。

経営承継コンサルティングをこれまで30社位しています。

大体10年程度の期間が中心です。

一般的に嫡男が普通に優秀で、弟や妹もその嫡男に追随すれば、原則承継時の問題は少ないと言えます。

しかし、もし嫡男が愚息で、弟や妹の婿が優秀でしかも、同族経営として、社内にいたらどうなるか?

これは、今から30年前に、まだ私が駆け出しの時にコンサルティングで入ったのですが、最悪の結末を迎えた「苦い思い出」です。

その時に備忘録です。

その企業は照明器具の小売や卸をしている同族経営の会社だ。

従業員も15名規模。年商も4億円程度。

社長である長男は当時35歳。

温厚で、優しい性格だが、ややコミュニケーション力に欠ける。

次男の専務は32歳。かなり積極的で社交的。(先代社長が若くして急逝したので、早くから兄弟で経営をする羽目になった)

役割は社長が小売、総務経理を見て、弟の専務が卸と営業担当みたいになっていた。

売上規模は卸が35000万円で圧倒的に多く、当然社員も卸中心に配置している。

弟の専務は業者や設計事務所にいろいろな提案をして、拡大主義を取ろうとする。

しかし兄の社長は慎重で、弟の提案がなかなか通らない。

すると当然経営会議は喧嘩腰で兄弟が言いあいになる。

彼等のお母さんが役員にいたが、実はそのお母さんも慎重派だったらから、専務(弟)にすれば多勢無勢で、孤立する様相だった。

兄の社長やお母さんが慎重だった理由は、

先代の社長(兄弟の父)が積極経営で、借入金が膨らんで経営を圧迫したと言う事

がトラウマになっていたからだ。

しかし、専務は消極経営では、ジリ貧になることを恐れ、先代のように攻めの経営を目指した。

そして、専務は行動しない兄の社長を「無能」と考えているようになった。

経営会議では、専務が理に叶った説明をするが、兄の社長は意見がハッキリしない。

社員や外部の業者から

「専務が社長になった方が良いんじゃないのか」

と言う声が漏れ聞くようになった(業者は弟が社長になった方が取引が増えると期待)

そういう声や噂を聞いてか、社長は益々守りに入ろうとする行動が増えてきた。

そして兄弟の価値観の違いが益々エスカレートしていった。

社長、専務には当然嫁がいて、それぞれ社員をしていた。

ある時、お母さんが高齢と体調不良で「一線を引きたい」と言い出して、長男(社長)の嫁を役員にしようとした。

すると専務も「うちの嫁も役員にすべき」をいってきた。

ただ、わずか15名程度の会社で、同族5名が全員役員にする事は、社長は反対だった。

むしろ他人役員を入れた方が良いと思っていた。

それと、社長の嫁が役員になるのは、お母さんの後継者であり、総務経理担当役員と言う大義名分があったが、専務の嫁は卸の雑務庶務の仕事中心で役員にする大義がない。

この、嫁を役員にするかどうかの問題で大モメし、長男と弟の対立は先鋭化していった。

私がこの会社のコンサルティングに入ったのはちょうどその時だった。

お母さんからは

「兄弟が衝突しないような仕組みはないか」

と切望され、契約したのだが、もともと社長はお母さんよりだったから、すんなりコンサルタントを入れる事に同意した。

しかし、専務は

「何で他人に経営の事を相談するんだ。身内の事は身内で解決する」

と言って、コンサルタントを入れる事にもろに反対だった。

一般的に一族の同意が得られない場合、トップが強いリーダーシップがあれば、何とか進められるが、この会社の場合、社長にリーダーシップがない上に、弟の専務にはリーダーシップがあると言う状況。

兄弟対決の構図を回避する為に、「分社経営」などもいろいろシミュレーションした。

実際には、この会社の卸と小売は相互補完機能があり、もし分断すれば大事な経営資源を失いかねない。

そのことは兄の社長は十分理解していたが、弟の専務は『卸は自分が構築してきた』と言う自負がある。

専務は「卸分社」を求めてきた。

そして自分で事業計画も携えて。

その事業計画はリアルだったが、それはそのまま「小売分社」が破滅をする事を意味していた。

さりとて、兄の社長が卸分社の株主として50%以上持つことを専務は反対だった。

そう言う社内のいざこざをしている時に、バブルの崩壊後の総量規制なで業績がどんどん下降していった。

私も途中でコンサルティング契約は解除されたので、最後のいきさつは分からないが、結果数年後倒産と言う最悪の結果になってしまった。

確かに業態的に厳しい経営であり、借入金も多く、収益性も良いとは言えない会社だった。

結果的に不景気に飛ばされた訳だが、もし兄弟経営が上手くいっていたら、もっと違う形になっていたかも知れない。

兄弟経営が円滑にいく秘訣は、

●やはり兄を支える弟であるべき(長幼の序はまだまだ根深い、思想の原点)

●兄が凡庸で弟が優秀なら親が存命に間に分社やのれん分けの道筋をつけておくべき

兄弟が補完し合って、経営が成り立つ事を経営者がもし存命なら徹底して指導すべき。

これを徹底させるために、「経営判断基準」を経営者、後継者兄弟と一緒に作成するのは、大きな意味があります。

経営判断基準とは何か、下記に記載

https://re-keiei.com/blog/succession/806-blog-0555.html

チャンネル登録と高評価をお願い致します。

コロナ融資の返済据え置き期間が終了したら、多くの中小企業は資金ひっ迫から再リスケやプロパー融資の依頼が増えるでしょう。

しかし、返済見通しの立たない企業へ金融機関がリスクを取って融資する事はほぼ無理でしょう。

そうすると、「実現可能な抜本対策のある経営改善計画書」が必須になります。

ところが、これまで金融機関から要請されて、会計事務所を中心に作成した、中小企業の「経営改善計画書」は思う通り業績回復していません。

その最中にコロナが発生しました。

そもそも「お仕着せの経営改善計画書」に経営者が真剣に取り組んでいない事も原因ですし、経営者自身も「真剣になれる戦略を見出せてない」ことも大きいと思います。

「強み」を引き出すSWOT分析コンサルタントの嶋田です。

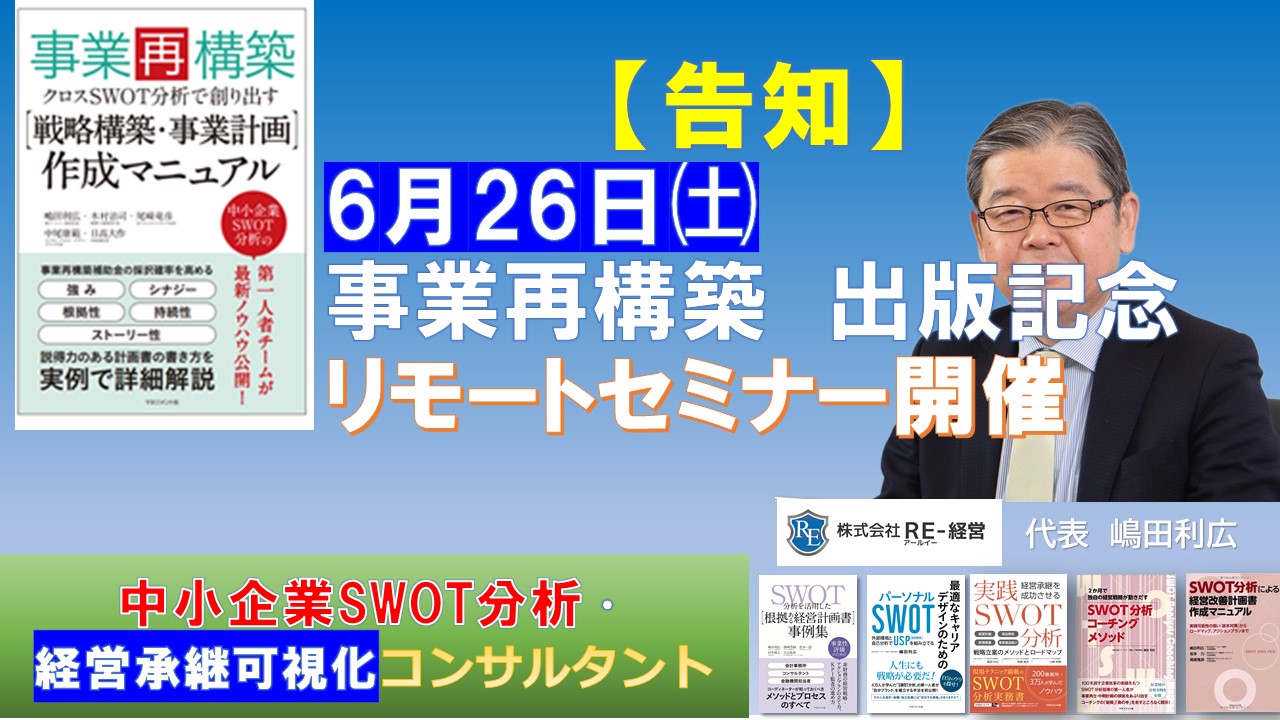

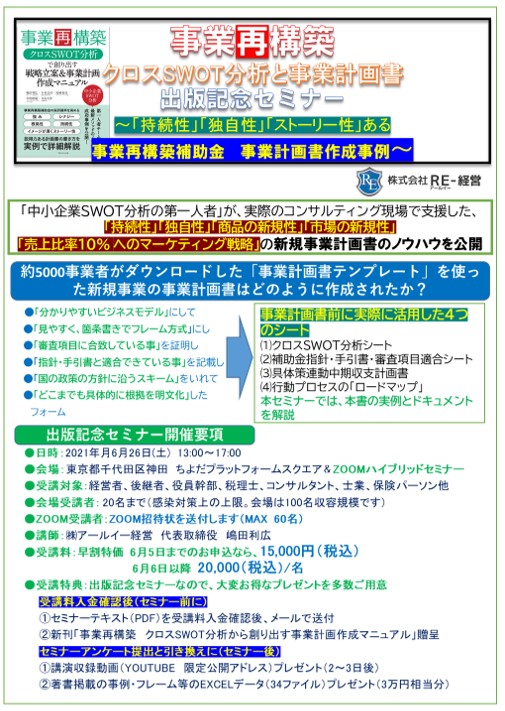

6月早々、「事業再構築 クロスSWOT分析から創り出す事業計画作成マニュアル」がAmazonや全国主要書店から発売されます。

本書は今回の「事業再構築補助金の事業計画書」の書き方から、具体的なケーススタディを詳説したものです。

巷では

「どんな事業計画書なら補助金が採択されるか」

ばかりに眼が行ってますが、大事な事は「補助金があろうがなかろうが、コロナ不況でも事業を再構築して、「強み」活かして、持続的で、独自性のある新たな収益源を見出す」事です。

その時に初期コストの負担が少なくなる「事業再構築補助金」はありがたいのです。

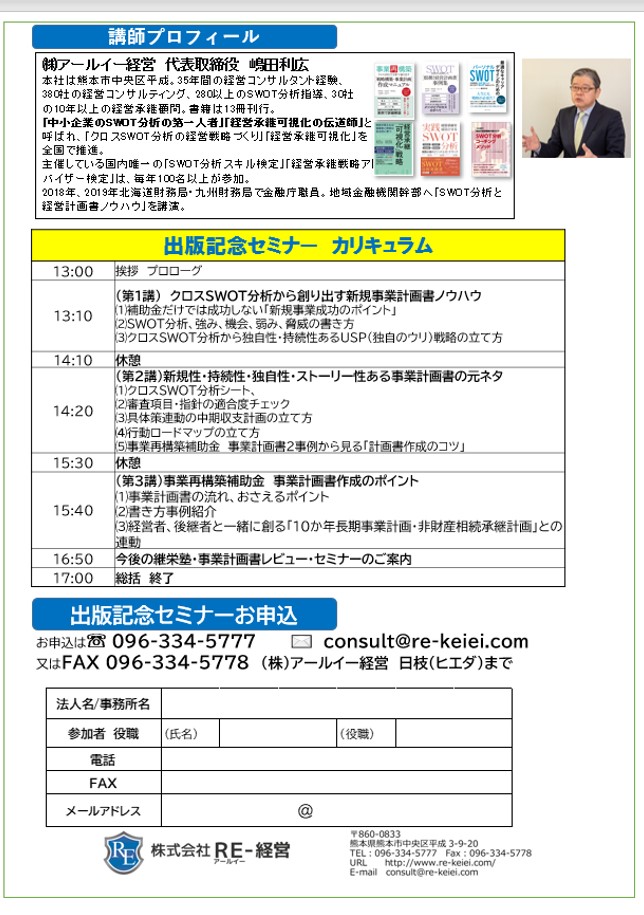

本書は、「中小企業SWOT分析の第一人者」と呼ばれる私を始め、そのノウハウを熟知している4名のコンサルタント・税理士による共著です。

この著書の出版を記念して、6月26日㈯13:00~17:00に「リアルとzoomでのハイブリッドセミナー」を開催します。

著書だけではなかなか伝わらない事も、講師の直接の言葉ならかなり理解できると思います。

※6月5日までにお申込の方は早割特典があります。

詳しくは一番下のサイトからご覧ください。

セミナーのパンフレットに詳細を記載しています。

詳細とお申込は下記から

https://re-kentei.com/business-restructuring-cross-swot.html

SWOT分析と経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

あなたの会社の「取締役」は、「本当の取締役」の仕事をしていますか?

こう質問されて、「問題ありません」と答える経営者は本当に少ないですね。

皆、何らかの課題を持っています。

実際に中小企業の「取締役」は大企業のように、

⑴出世競争で勝ち抜いたスキルがあるとは限らない

⑵取締役研修を受けて昇格したケースも少ない

⑶取締役と言っても、秘書やスタッフがいるわけでもない

そんな「中小企業の取締役」の本当の仕事とは?

また、どう意識改革や評価をすべきか?

本稿はここにポイントを絞って、これまでの取締役教育の事例等もご紹介します。

SWOT分析、事業再構築、経営承継の可視化コンサルタントの嶋田です。

事業再構築補助金の事業計画書・申請の第2次募集が始まっています。

現在6000近くの方が、当社の無料電子書籍である「事業再構築補助金事業計画書フォーマット」をダウンロードし活用されています。

●無料ダウンロードサイト

https://re-keiei.com/free/report-018.html

当社の事業計画書フォーマットをダウンロードされた方から、

「事業計画書の指導をしてほしい」

「内容のチェックをしてほしい」

「顧問先から依頼を受けているが、書き方が分からないのでアドバイスが欲しい

という声をたくさんいただいています。

しかし認定支援機関ではない当社は、申請に関連する業務や支援はできないので、この依頼はお断りしてきました。

ただ、

「クロスSWOT分析の仕方」

「事業計画書の中身や書き方」

「新規戦略の妥当性」

「根拠ある表現の説得性」

「ストーリー性」

「審査項目をベースにアドバイス」

を行うことは可能です。

そのアドバイスを元に、事業計画書内容や申請書を顧問税理士に依頼すれば、税理士も助かるかもしれません。

そこで、

「事業再構築 事業計画書の経営戦略・レビューのzoom個別アドバイス」

を企画しました。

本個別zoom相談では、補助金の採択を保証するものではなく、あくまでも認定支援機関である会計事務所が

不得意な「経営戦略面や根拠ある内容、文書化のアドバイス」のみに限定させていただきます。

zoom相談実施要項

1,相談時間:2~2.5時間(私 嶋田が直接zoomでお答えします)

2,対象者

⑴実際に第2次以降補助金の事業計画書を提出予定の経営者、後継者、役員

⑵顧問先から作成支援の依頼を受けて、どう書いたらいいか、切り口や表現方法が見えない、税理士・コンサルタント

3,相談の進め方

⑴当事者から事業計画書の新規戦略・新商品・新市場の説明を受け、随時アドバイス

⑵当事者は事業計画書のフォーマットや自身で書かれた内容を事前に用意し、画面共有する

⑶不足箇所や記載した方がよい項目、表現、SWOT分析に関連するアドバイスはExcelに入力してチャットで提供

4,zoom相談料:7万円(税込)

日時確定し、入金確認後、zoom招待状を送付

※事業計画書の中身が決まってない場合、記載しているものがない場合は、一から「クロスSWOT分析指導」を依頼する場合は別途費用と時間が必要です。

5,zoomでの受講者は、当事者(申請する経営者)または関係者の2名まで(認定支援機関の会計事務所職員と同席でもOKです)

(窓口の方にzoom招待状メールを送ります)

6,承諾事項

⑴本アドバイスは補助金の採択を保証するものではありません。

⑵事業計画書の作成・申請代行はしません。

⑶事業計画書の内容を見て、補助金の採択が難しいと思った場合は率直に指摘する場合があります。

⑷時間内であれば、事業再構築事業計画書以外にご相談で対応可能なものなら構いません。

7,日時

弊社嶋田が対応できる日時をご連絡の上、調整して頂いて確定します。

弊社からその後確認のメールと振込先のご案内をします。

8,問い合わせ先

メールによる問い合わせのみ受け付けています。電話による問い合わせはご遠慮下さい。

問い合わせアドレス https://re-keiei.com/contact.html

メールには、

●お名前 ●御社名 ●郵便番号 ●住所 ●メールアドレスを書いて、

●件名に「事業再構築補助金事業計画書 zoom個別アドバイス」と記載してください。

●内容欄に、ご希望日時を第1希望、第2希望まで記載して 確認ボタンを押してください。

次のページに「内容確認」がでるので、間違いなければ「私はロボットではありません」をチェックして、送信してください。

下記のQRコードからも問い合わせできます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

6月26日㈯zoomライブセミナー開催

【事業再構築 クロスSWOT分析と事業計画書セミナー】

13冊目の「SWOT分析ノウハウシリーズ」出版を記念して「特別なビッグプレゼント」のあるセミナーです。

このプレゼントは、35のExcelの実例とテンプレ。

このプレゼントデータだけでも、大変お得なものです。

詳しくはこちらから

https://re-kentei.com/business-restructuring-cross-swot.html

10年経営顧問として長年、経営者や後継者から重宝されている最大の要素は、矛盾していますが 「教えないコンサルティング」を徹底する事です。

これらは、「教えないコンサルティング」の対極の姿で、 こういう方は、先ず10年経営顧問は無理と言えます。

この「教えないコンサルティング」を進める重要な要素の 一つに、「文字化技術」があります。

経営者や役員幹部の面談や会議で、議論は考えをどんどん 文字化して、相手の潜在意識や思いを「言葉」としてアウトプット するという事です。

「文字化」とは、経営者、役員幹部の言葉から出たものを文字入力 していくことです。

「なんだ、そんなことなら誰だってできるよ」 と思った方、そうそう簡単な事ではありません。

それは単に議事録を書き、後から提出する事ととは違い、リアルタ イムで、面談・議論状況を文字入力し、それをモニターやプロジェクター で見せながら、進めていく手法です。

しかも、ただダラダラと文字入力をするのではなく、瞬時に 大目次、中目次、小目次に議論を分類し、先方(経営者、役員幹部)に 分かりやすいように表示します。

そして、先方の口頭表現を、文書として「要約」「置き換え」していきます。

先方は、その文字入力状況を見ながら、議論を更に進めていきます。

文字化に必要な技術は、PCへの入力スピードも重要ですが、それ以上に 先方が言った言葉を、質問しながら「要約」「置き換え」をするヒアリング 技術です。

そして、常に念頭に置くのが、「その議論と文字化の行方」です。

単なる情報共有の議論なのか、それとも何らかも決定事項にもっていくのか 我々コンサルタントが議事を取るのは「決定事項」にもっていくためです。

だから、「具体的内容」「期限」「担当」をいつも聴きだし、次回の会議で モニタリングできるレベルの内容まで落とし込んで聴きだします。

抽象的な内容の決定事項では、次回のモニタリングがやりづらくなるから です。

経営者面談や会議をしていると、

こういう議論になる事があります。 すると、その議論のけじめとして、

と「決定事項」に導くはずです。 実は、そこでもう一つ深掘り質問をして、その場で「文字化」すると、 先方は大変喜ぶのです。

例えば、

こう深掘り質問して、その答えを「大目次中目次小目次」に箇条書きにしていく のです。

そうする事で、指示された幹部や現場は、書きやすくなりイメージも沸いてきます。

もし、この会議で、白紙状態の決定事項を指示されても、困るのは現場です。

こういう「文字化技術」を使う事で、いろいろなアウトプットが出てきます。

マニュアルや規定、職務基準、職能要件書、キャリアパス、チェックリスト、手順書 仕様書等々 こういうものを作成する為に、別途コンサルティング提案(できれば有料)をして コンサルタントが主導的立場で進めていきます。

私の経験でも、中途半端に現場に任せた結果、出来上がったアウトプットは 、

「使えないマニュアル」

「抽象的な職務基準、職能要件書」

などになりがちです。

彼らはマニュアルづくりのプロではないし、職務基準づくりのプロでもないから当然です。

中途半端に現場に任せたアウトプットを経営者に見せても「うーん、こんなものか」と あまり感動されません。

それよりプロのコンサルタントが作成した方が、書式、表現力、見映えなどが上手になり ます。

しかも別途料金ですから、生産性にも寄与します。

それ以上に、実例のアウトプットがどんどんコンサルタントのPCに蓄積されます。

それを10年位続けると、いつでも取り出せる実例データである「ドラえもんのポケット」 の出来上がりです。

「強み」を引き出すSWOT分析コンサルタントの嶋田です。

第1期公募が4月30日までです。

今、一生懸命事業計画書を作成中の方も多いと思います。

今回の事業計画書は型がなく、審査項目、加点項目から類推して自身で作成する事になります。

しかも審査する専門家(中小企業診断士など)の個人的な見解で採択の是非が変わることも容易に予想されます。

すると、どういう点を注視して、事業計画書を作成すべきでしょうか?

今回は、徹底して審査する人の立場になって、どんな忖度が必要かを考えてみます。

後継者の時代に、先代からの古参幹部をどう処遇するか、常に悩ましい課題です。

経験も力量の上のベテランであり、先代とは深い信頼関係がある。

しかし、過去の概念が強く、新たなことへの取り組みに抵抗感をだしたり、若手の成長を阻害するケースもあります。そういう場合、「経営承継コンサルティグ」でどんなことを実践してきたか、今回はその一部をご紹介します。

強みを引き出すSWOT分析コンサルタントの嶋田です。

今回の事業再構築補助金事業計画書でも「新規事業」として多くの企業が「新商品の開発」を手掛けています。

補助金の事を無視すれば、中小企業の新商品開発に成功確率は10%前後とも言われています。

何をもって成功というのか、でこの確率は変わってくるでしょうが。

そして運よく今回の補助金で初期コストリスクが少ないなら、成功確率も上がるでしょう。

ただし、一過性の商品か、持続性ある商品か、やはりコンセプト次第でしょう。

これまで10年以上の期間で「経営承継顧問」をしたクライアントは30社近くになります。

理想的な事業承継ができた企業もあれば、

途中で社長の急逝で、急遽経営者にならざる得なかった企業

そして、同族承継がうまく行かず、じり貧になった企業

最後まで同族不仲が解決できず、組織がバラバラになった企業

経営者が後継者を信用せず、後継者も経営者を信用しない「不信感同族」で従業員が逃げ出した企業

「任せる」と言って、いつまでも口出しを止めなかった経営者、そして後継者が鬱になった企業

全て業務を経営者が握り、後継者に何も具体的に引継ぎせずに、経営者が突如急逝した企業

等々

事業承継の巧拙を分けるポイントとは何でしょうか?

それは、経営承継に家族感情が入り乱れ、まともな判断力を経営者も後継者も持てなくなるかどうか、です。

関係性がよく、同族問題も感情問題もなく無難に承継できる企業もありますが、多くの同族承継には何らかの感情問題が発生します。

それが、承継をややこしくしていきます。

「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。

「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。