![コンサルティングプロンプト完全習得のオンラインブートキャンプを実施.jpg]()

![241225_ブログ用前置き.jpg]()

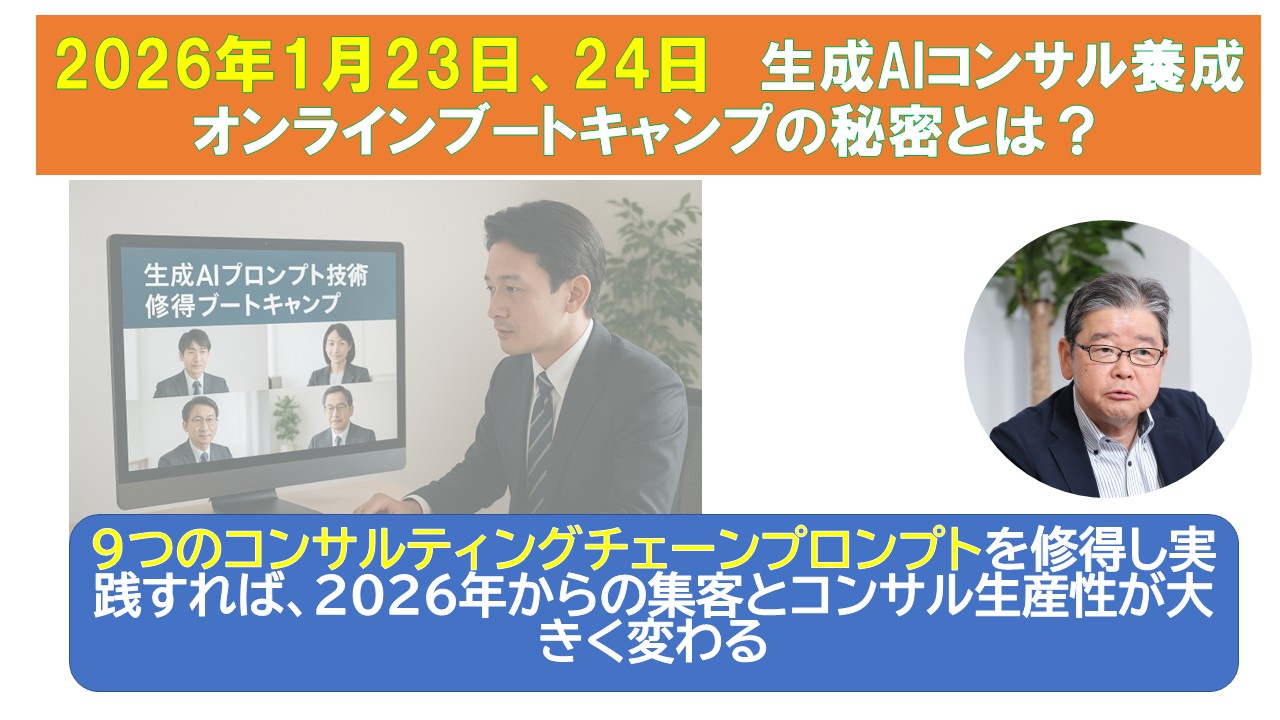

【注意】1月23,24日の「生成AIコンサル養成 オンラインbootCamp」の受講料早割申込期限が12月10日までです。

また申込や説明会参加は後日でも、12月10日までに無料説明会に申し込まれたも早割価格を適用します。

この機会に是非お早目のお申込み下さい(20名限定です)

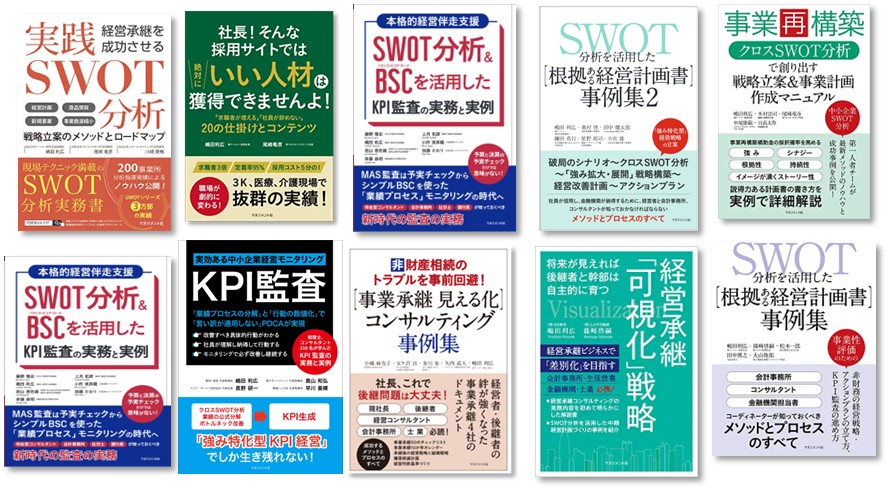

「嶋田先生がコンサル現場で活用している生成AIコンサルティングを集中的に学べるプログラムはありませんか?」

RE嶋田塾の塾生である税理士の方と中小企業診断士の方から表現は違いますが、こんな声が複数出てきました。

2025年に入って

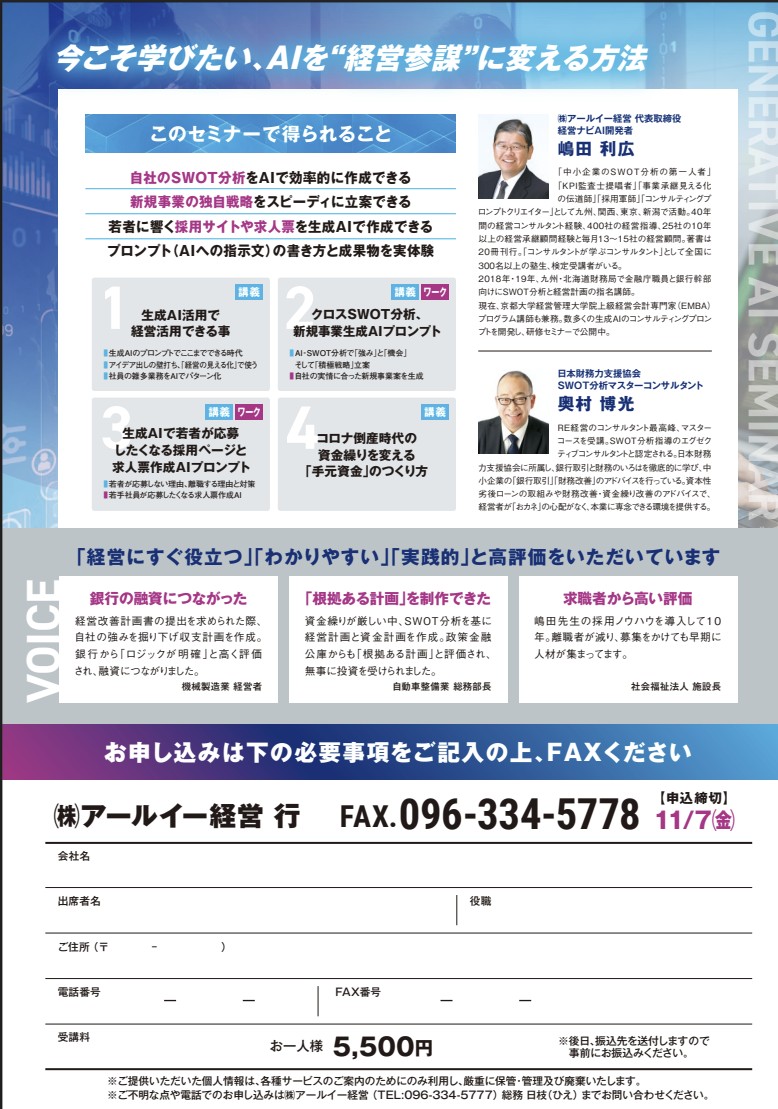

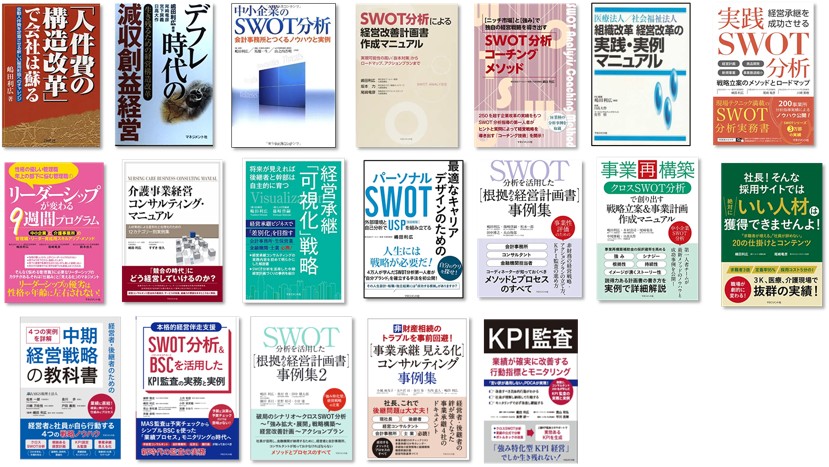

1月18日「生成AIを使った経営理念浸透型人事評価コンサルティング研修」

4月4日「生成AIコンサルティングプロンプト研修」

6月14日「追加開催 生成AIコンサルティングプロンプト研修」

9月5日「生成AI人事評価・採用強化・離職防止・人材育成系コンサルティングチェーンプロンプト研修会」

zoomとリアルのハイブリッドで開催してきました。

いずれもほぼ満席の盛況で、受講者の方からも高い評価をいただいています。

生成AIでコンサルティング業界も税理士などの経営支援業務が大きく変わり、そのプロンプト知識の優劣が結果を大きく左右する時代になりました。

この2025年は、生成AIを「実務に取り入れるよう行動した方」と、生成AIの重要性は知りつつも「まだ具体的な行動をしていない方」に分かれています。

そして、その差は2026年により大きくなりそうです。

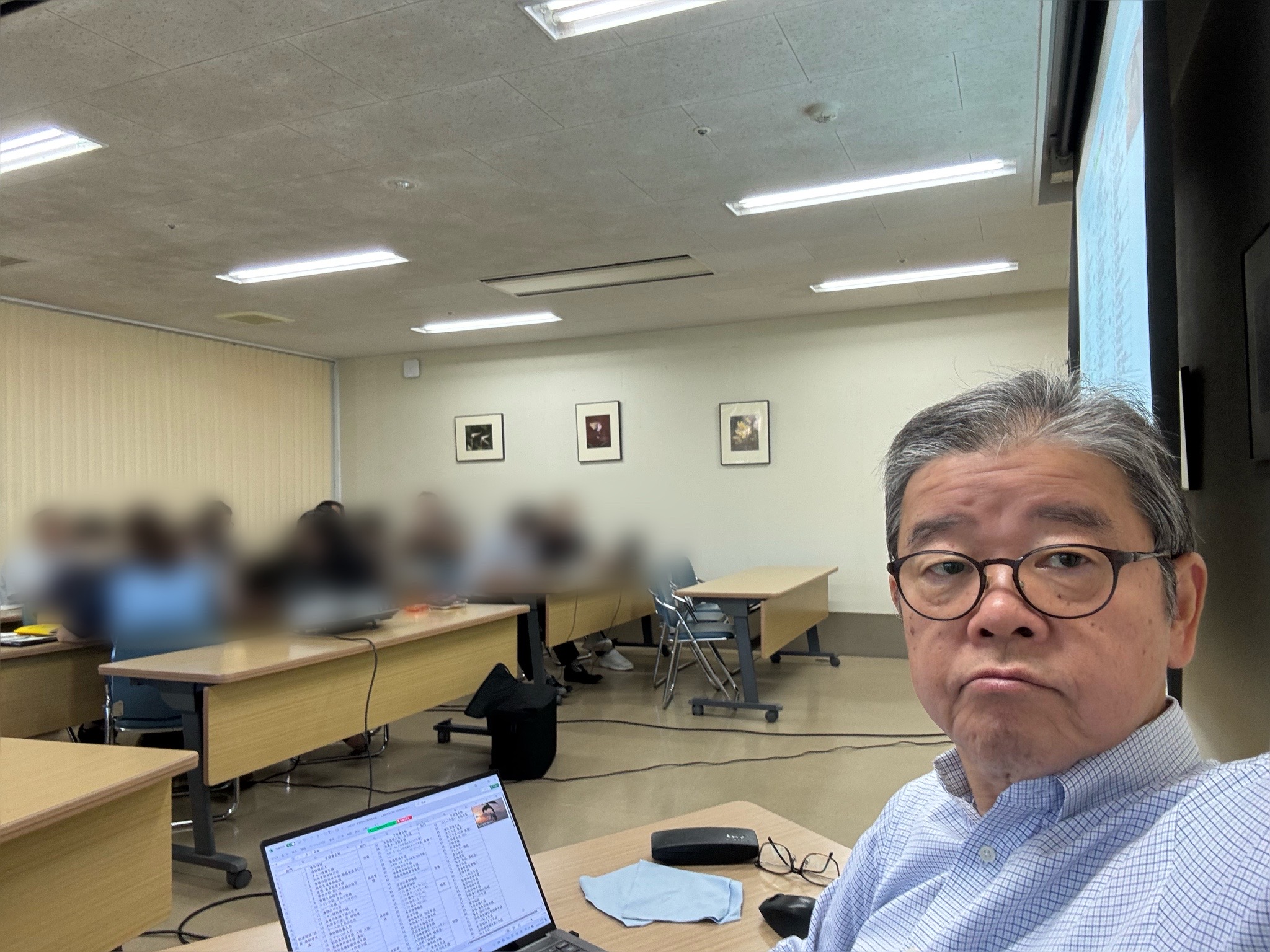

そこで、2日間のオンラインブートキャンプで、過去4回実施した「生成AIコンサルティングノウハウ」を全部集中的に特別研修しようと企画しました。