SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

「君の仕事での強みって何?」

そう質問した時、顧問企業の営業マンの表情が固まりました。

「小さなことでも良いし、顧客から過去褒められた事でもいいから・・」

と質問を続けていきますが、即答できません。

その後、彼から

「そんな、他人に強みって言えるほどのものが自分にはありません。」

と。

これって、多くのビジネスパーソンが思っていることではないでしょうか?

口では「強みを活かそう」というけれど、「自分の強み」が見えないのです。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

「君の仕事での強みって何?」

そう質問した時、顧問企業の営業マンの表情が固まりました。

「小さなことでも良いし、顧客から過去褒められた事でもいいから・・」

と質問を続けていきますが、即答できません。

その後、彼から

「そんな、他人に強みって言えるほどのものが自分にはありません。」

と。

これって、多くのビジネスパーソンが思っていることではないでしょうか?

口では「強みを活かそう」というけれど、「自分の強み」が見えないのです。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

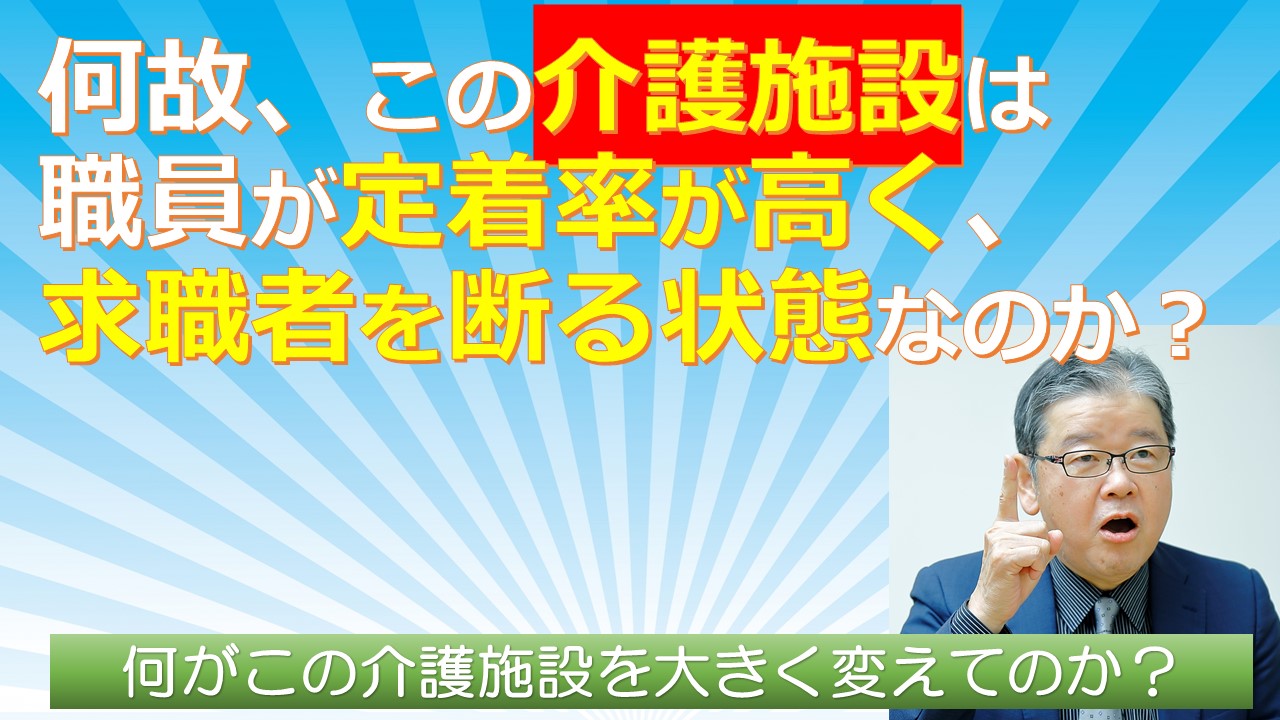

熊本で10年コンサルティングをさせていただいている社会福祉法人があります。

10年前は幹部の派閥や組織のゴタゴタ、人の退職が後を絶たず、この社会福祉法人の施設長は途方に暮れていました。

そんな時、その社会福祉法人の顧問税理士を私が研修をしていた関係で、そこの紹介から関係が生まれました。

今でも、多くの社会福祉法人、医療法人や介護施設では「人が辞める」「人が来ない」「現場が疲弊している」という3重苦になっています。

しかし、この社会福祉法人ではその問題がほとんどありません。

それはこの10年間にいろいろな事を実践してきたからです。

もう3年前くらいから「職員の離職と採用問題」が経営の重点課題ではなくなったのです。

では、その施設の経営者何を実践し、参謀としての私はどんな事を提案してきたのか?

実は、このドキュメントは、2022年2月に出版で公開する予定ですが、少しだけ紹介します。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

企業内で問題を起こした社員に対して、就業規則に沿って「始末書」から「懲戒解雇」まで行う事があります。

普通こういう場面に多くの人は出くわしませんが、経営顧問をしているとそういう場面や相談を受けることが多々あります。

実際に役員会や経営会議の中で「懲罰委員会」を開催し、私が司会をして経営者、役員の意見からまとめ上げていきます。

懲罰委員会なんて、そんな仰々しいと思っている方も多いでしょうが、問題を起こした人材にはしっかりけじめをつけさせないと、組織が緩んできます。

では、中小企業における「懲罰委員会」はどういうことが大事か?

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルティングの嶋田です。

事業再構築計画書で指摘されている事に

「本当にそんなに売上が上がるのか?」

「どういう対策や仕掛けで売上を上げるつもりか?」

ここはしっかり検討しておかないと、はじかれる可能性大です。

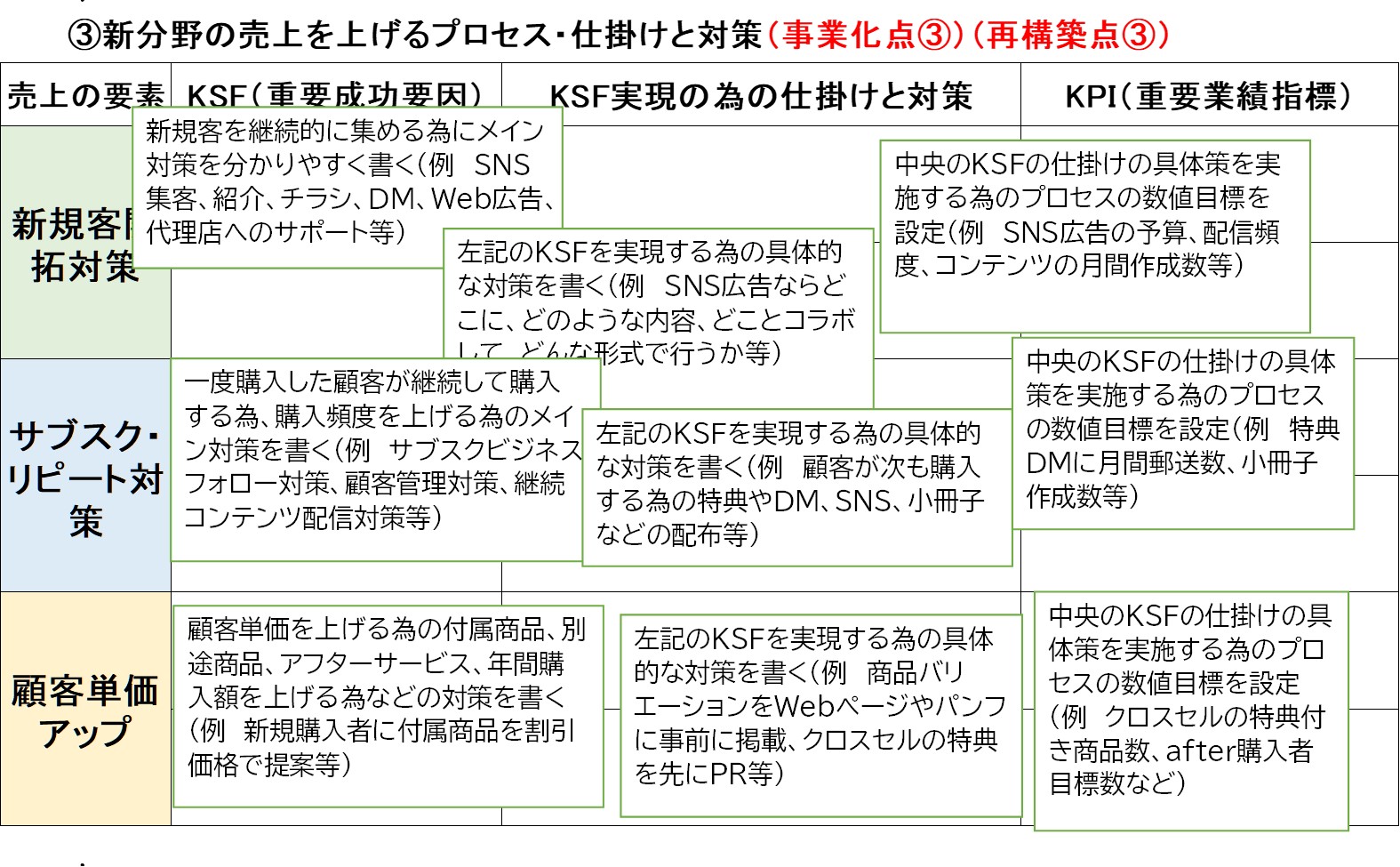

我々がコンサルティングをする中で、「売上の公式」というものを導入します。

これは、

「売上はどういうプロセスを辿って出来上がるのか」

「売上には顧客開拓数、リピート数、顧客単価アップによって決まるが、それぞれのプロセスはどうやって増やすのか」

「顧客開拓はどんな手段で、どんな販路から、どんな広告やどんなアプローチで行うのか」

「リピート対策はどんなフォローや、どんな付加価値をつけて、どんな特典を付けて、どんなアプローチ手段をとるのか」

「顧客単価を上げる為、どんなクロスセル、アップセルの商品を用意するのか、セット販売だとどんな特典を用意するのか、after商品、周辺商品はどんなものを品揃えするのか」

こういう事を事業計画書に具体的に記載する必要があります。

では具体的に事業計画書にどうはめ込むべきか?

当社が無料で提供している「事業計画書ver5」では下記のような内容にしています。

この中身をしっかり書き込めれば「マーケティングプロセス」があると理解される事でしょう。

この件については、YouTubeでも解説しています。

次回は「見込み客開拓・販路別開拓」について解説します。

事業再構築 事業計画書フォーマットは下記サイトから無料でダウンロードできます。

https://re-keiei.com/free/report-018.html

チャンネル登録と高評価をお願いします。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

これまで「事業再構築補助金の事業計画」の定性部分を解説してきました。

次は「収支計画」などの計数計画の立て方です。

「5か年売上計画・粗利計画・販管費」計画のフォームについて解説します。

5か年収支計画「売上計画」

これは、⑪の「年度別売上計画」でその内容については記載しているので、ここではフレームだけとなります。

次に「粗利益」の5か年計画フレームです。

次に「販管費」と「経常利益」の5か年フレームです。販管費で使う経費のポイントをしっかり記入しましょう。

販管費の科目は事業に内容に沿って変えていきます。

さらに、「5か年収支一覧」と「付加価値額」はオンラインの申請時、下記のフレームが用意されているので、それに沿って入力するだけです。

これまで作成してきた「定性的な具体策」を数値に落とし込むので、原価や経費に漏れがないように注意しましょう。

次回は「新規事業アイデアを後からSWOT分析で理屈付け」するノウハウについて解説します。

事業再構築 事業計画書フォーマットは下記サイトから無料でダウンロードできます。

https://re-keiei.com/free/report-018.html

チャネル登録と高評価をお願いします。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

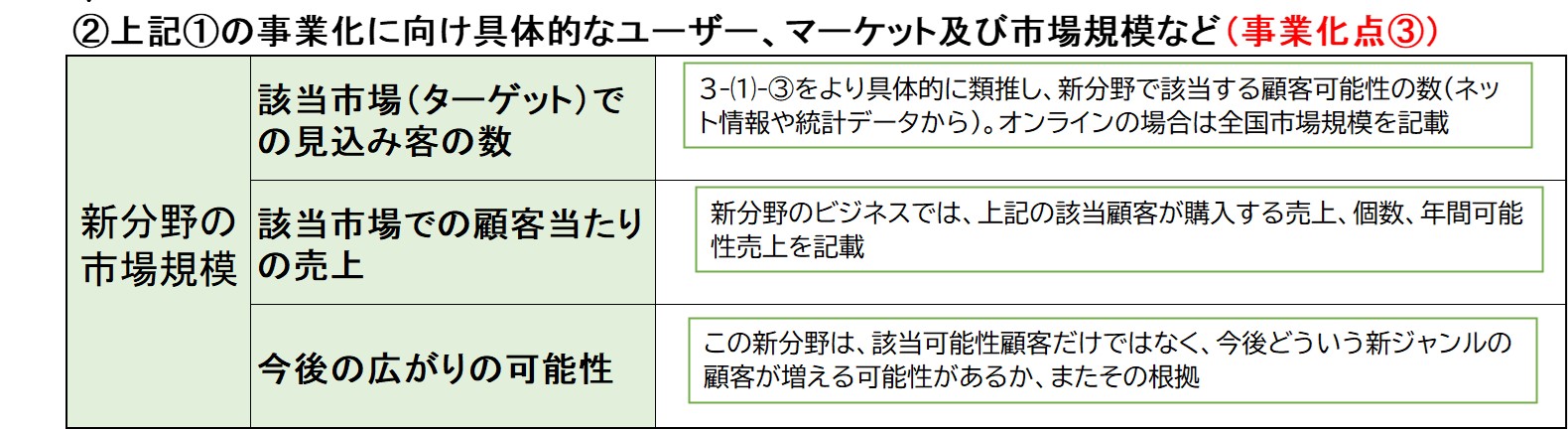

事業再構築補助金の採択に影響する事業計画書の中で、中小企業庁担当部長も指摘していたのが「売上市場積算の読みと根拠」でした。

実際にマーケット分析をする際にも、この「読み」が具体的で、可能性あるものかが重要になってきます。

では、実際の「売上市場積算の仕方」とは、どういうものでしょうか。

下記に示す「売上市場規模の積算根拠」が乏しいと、新規事業自体の計画も「検討不足のそしり」を免れません。

徐々に採択が厳しくなる事業再構築補助金でも、重要なファクターになっていくと考えられます。

市場規模を具体的に読む。ネットからの情報がない場合は、可能性件数、購入人口層、買い上げ率、売上予測など、フェルミ推定などを行うといいでしょう。

(フェルミ推定とは、実際に調査することが難しいような捉えどころのない量を、いくつかの手掛かりを元に論理的に推論し、短時間で概算することである(ウイキペディア))

この部分を小説しているブログは下記です。

https://re-keiei.com/blog/swot/1500-2021-07-31-01-07-45.html

ここを詳しく解説しているYouTube動画は下記です。

次はマーケティング戦略「売上が上がるプロセス」の書き方について解説します。

事業再構築 事業計画書フォーマットは下記サイトから無料でダウンロードできます。

https://re-keiei.com/free/report-018.html

チャンネル登録と高評価をお願いします。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルティングの嶋田です。

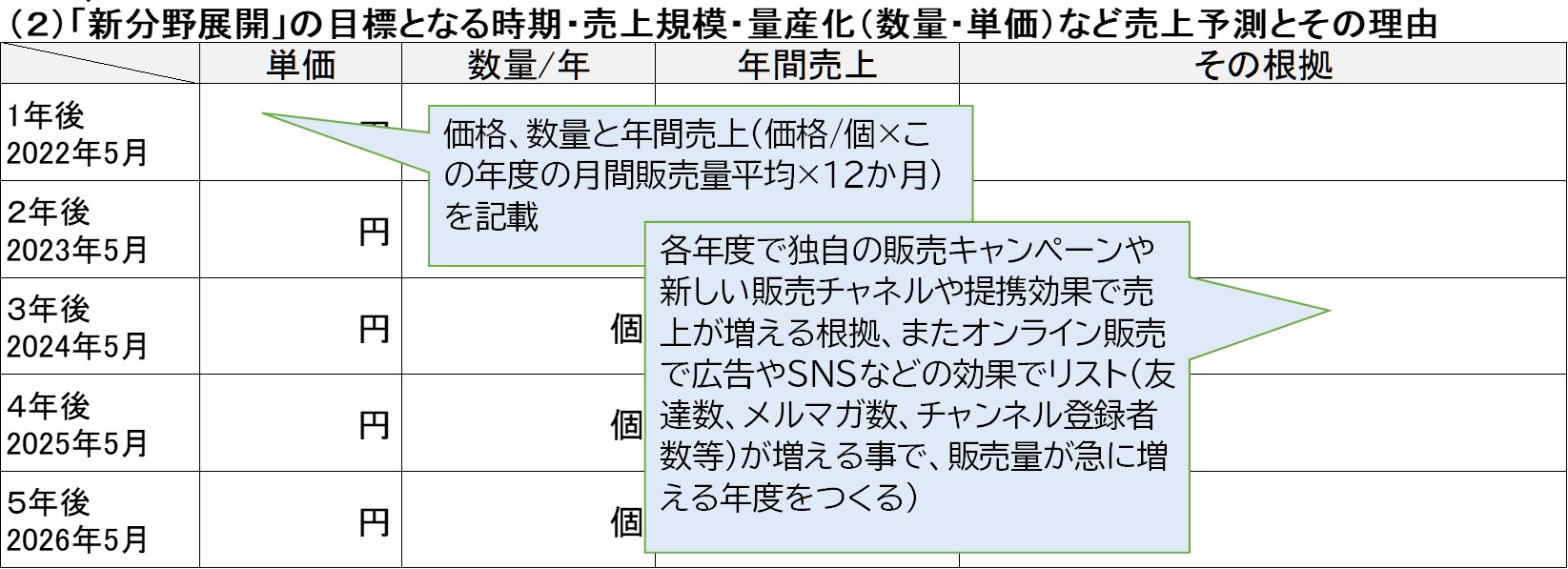

今回は年度別売上計画と価格設定の根拠についての書き方です。

元来新規事業において売上は直線的に上がる事は考えにくく、1年、2年は低成長、3年目位からこの2年間の仕掛けが奏功して売上が伸びだす、それが現実的です。

そういう根拠や年度別の仕掛けの成果が出る時などを鑑みて、年度別売上計画を立てます。

また価格設定にしても競合先との兼ね合いや自社の付加価値を考えて設定します。

その時も「その価格の根拠」は必要です。

先ず、年度別の売上計画のフレームです。

ポイントはその理由をマーケティングプロセスと連動して説明する事です。

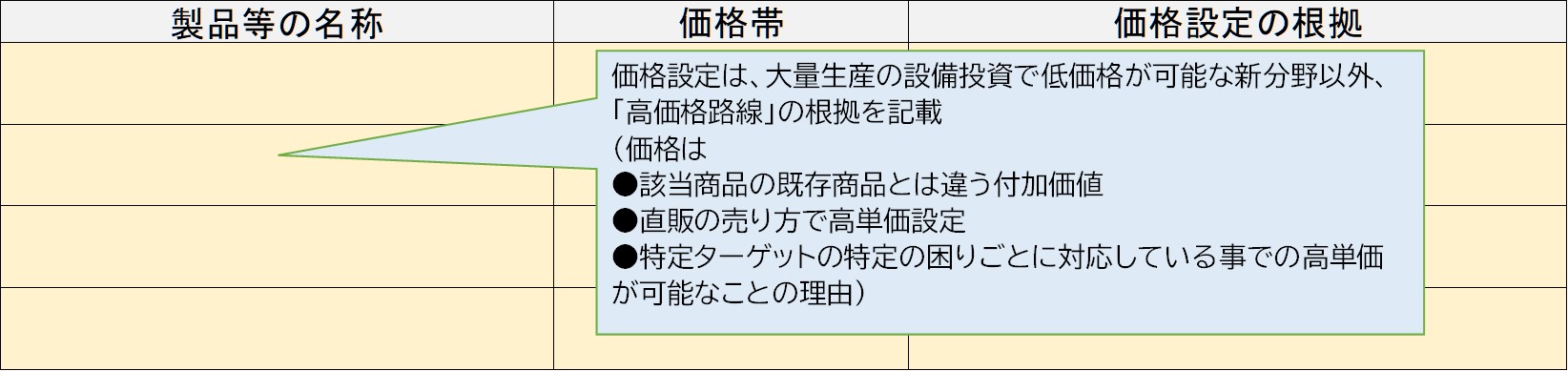

次に価格設定の根拠についてです。

価格は原則高単価路線で考えます。

それも「ターゲッティング」と「差別化商材」のマーケティングプロセスから判断されます。

次は「新規事業の5か年収支計画」について解説します。

事業再構築 事業計画書フォーマットは下記サイトから無料でダウンロードできます。

https://re-keiei.com/free/report-018.html

チャネル登録と高評価をお願いします。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

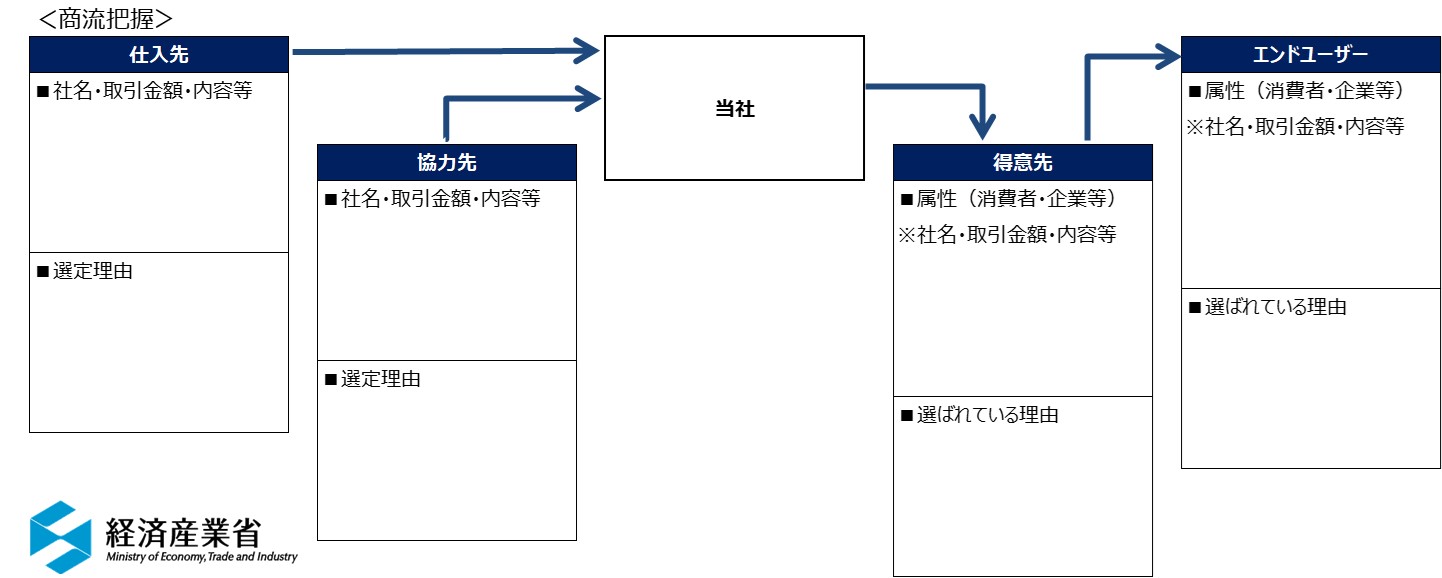

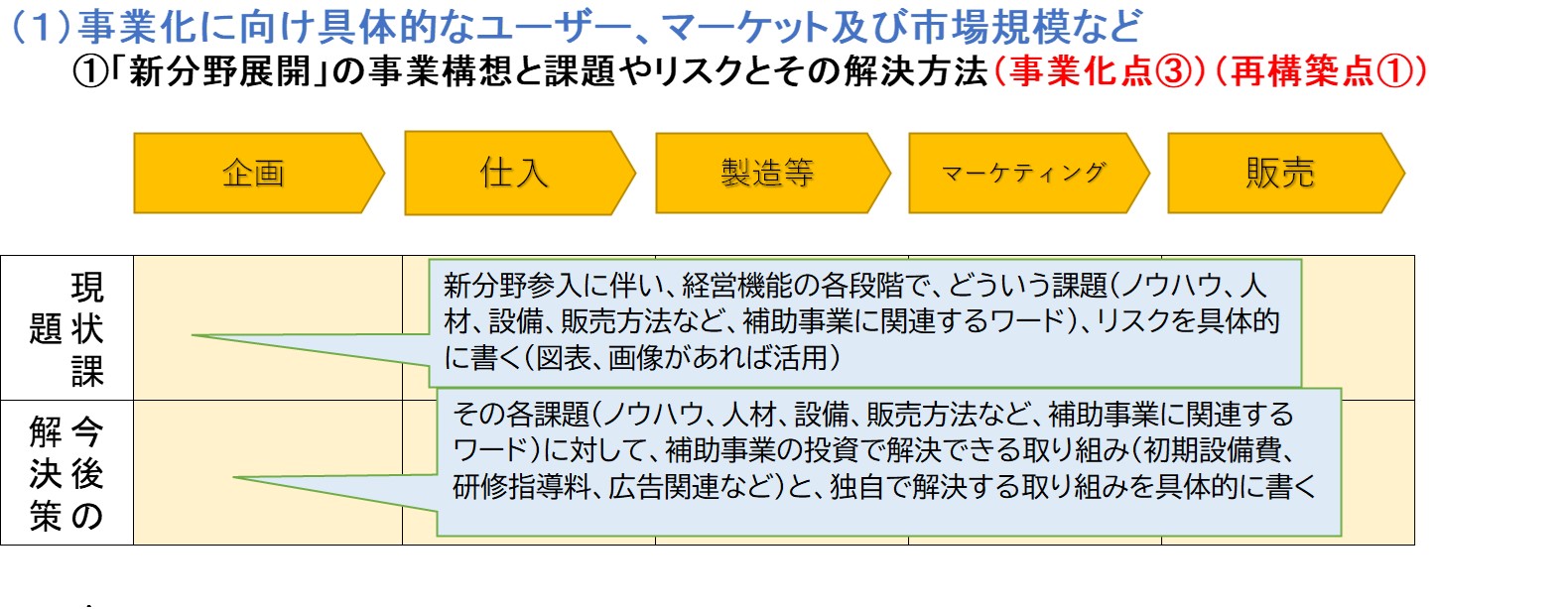

新規事業のビジネスモデル俯瞰図と、理想的ではない現実やリスクについてしっかり書くことも必要です。

公募要領でも「夢物語」だけでなく、しっかりとしてリスクを認識したうえで、それに対する具体策が求められています。

まずビジネスモデルでは、どんな商流で仕事が進むのか審査官にもわかるように表記します。

ビジネスモデル俯瞰図は「経産省のローカルベンチマーク」でもひな形があるのでそれを参考にしてもいいでしょう。

ネット上にも多数の事例もあるので、それも参考になります。

経産省のビジネスモデル参考例は下記です。

実際の事業計画書でも、こういうものを簡略化して書いておくといいでしょう。

次に「新規事業の課題とリスク」についてです。

下記のフレームに沿って書きこみます。

このように「新規事業の課題リスク」もわかってうえで、対策を組んでいることをしっかりアピールしましょう。

次はいよいよマーケティング戦略の「市場規模の積算」についてです。

事業再構築 事業計画書フォーマットは下記サイトから無料でダウンロードできます。

https://re-keiei.com/free/report-018.html

チャンネル登録と高評価をお願いします。

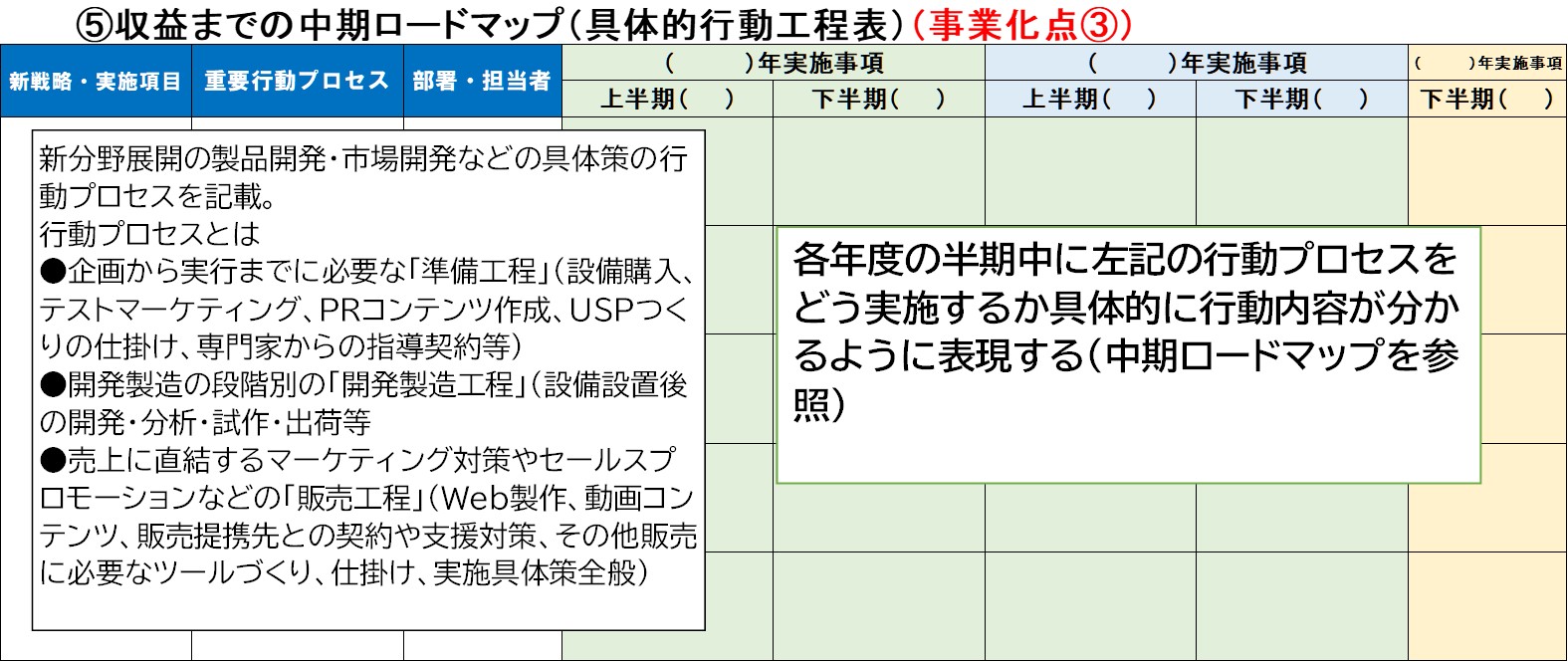

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルティングの嶋田です。

事業再構築計画書において、いろいろな戦略は具体策を検討し、事業計画書が出来上がります。

しかし、多くの審査官は「本当に実行できるのだろうか?」と思っている筈です。

その行動計画が抽象的で行動プロセスが分からないものだと「実行は難しいのでは?」と不信感を持つことでしょう。

その為に「ロードマップ(実行計画書)」は具体的な行動プロセスをしっかり書いて、「行動面も安心してください」というメッセージを送りたいものです。

ロードマップの書き方は下記です。

では実際に書かれたものは下記です。

このように行動プロセスを具体化する事で審査官にメッセージを送るだけでなく、実際に採択された後も行動がしやすくなります。

当然、実施段階でいろいろな変更はあっても良いですが、基本行動予定を決める事は大事な事です。

次は「年度別売上予定と価格決定」について解説します。

事業再構築 事業計画書フォーマットは下記サイトから無料でダウンロードできます。

https://re-keiei.com/free/report-018.html

チャンネル登録と高評価をお願いします。

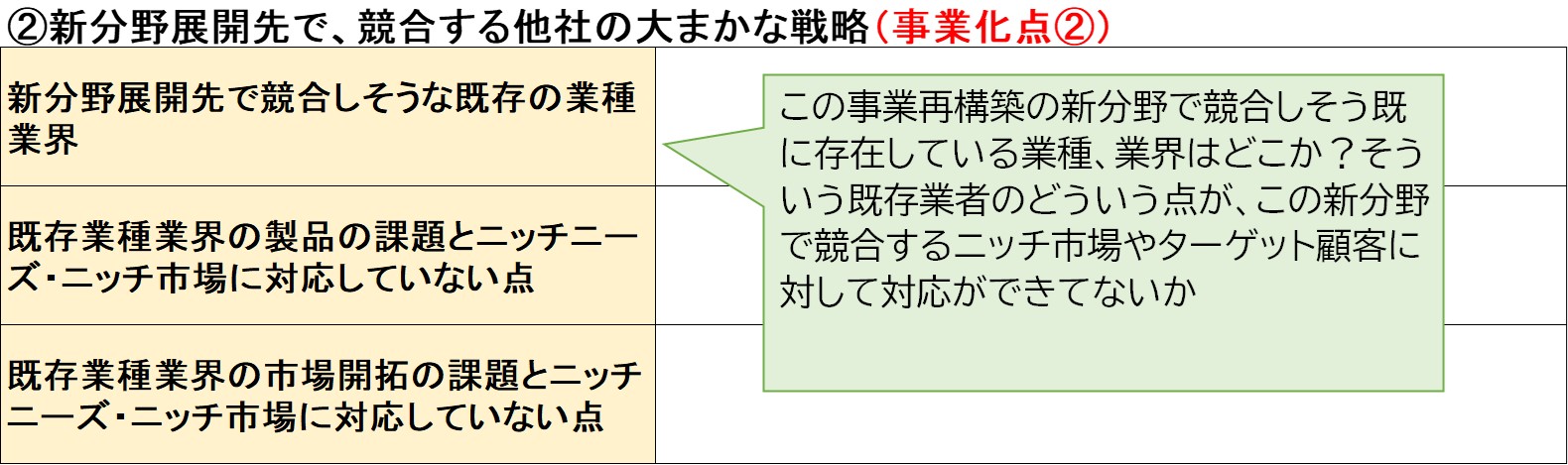

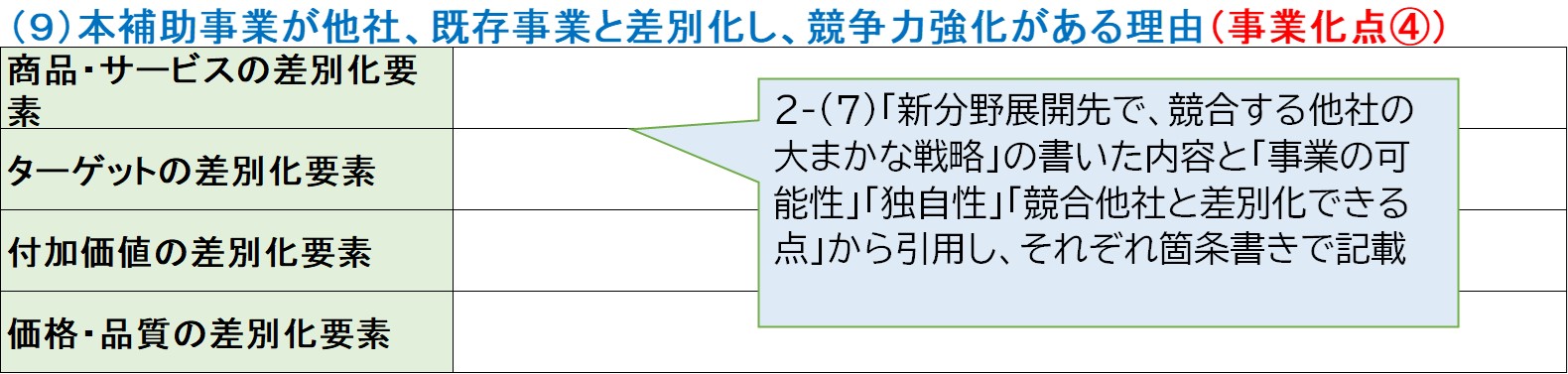

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

事業再構築計画書の不採択理由の中で、結構多かった指摘は「競合分析」です。

これから参入する新規事業はほとんど先発企業が存在します。

後発企業である自社が、どう差別化するか、どこのUSPをおくかを決める際にも「競合分析」は欠かせません。

この競合分析が甘いと審査官から「既にある同業者との差別化が分からない」などの指摘が出てきます。

では競合分析ではどういう点を記載すればいいでしょうか?

下記のフレームがその参考になります。

ここでは、競合分析をした結果、競合先の課題を見出し、そこに自社のUSPが差別化になるというストーリーです。

競合先分析は、ネット検索やリアルな顧客の意見、仕入れ業者の意見などから整理しておきます。

この時もなるべく固有名詞を心がけます。

次に、上記の競合先と自社がどう差別化しているかを整理したのが下記です。

競合先分析をした結果、自社の優位性があることを整理します。

ここでは本来ならクロスSWOT分析をして「積極戦略」を書き出すのが一番ですが、新規事業アイデアとUSPの箇所の表現を肉厚にすることで結構です。

次は「新規事業のビジネスモデルと課題・リスク」の書き方を解説します。

事業再構築 事業計画書フォーマットは下記サイトから無料でダウンロードできます。

https://re-keiei.com/free/report-018.html

チャンネル登録と高評価をお願いします。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルティングの嶋田です。

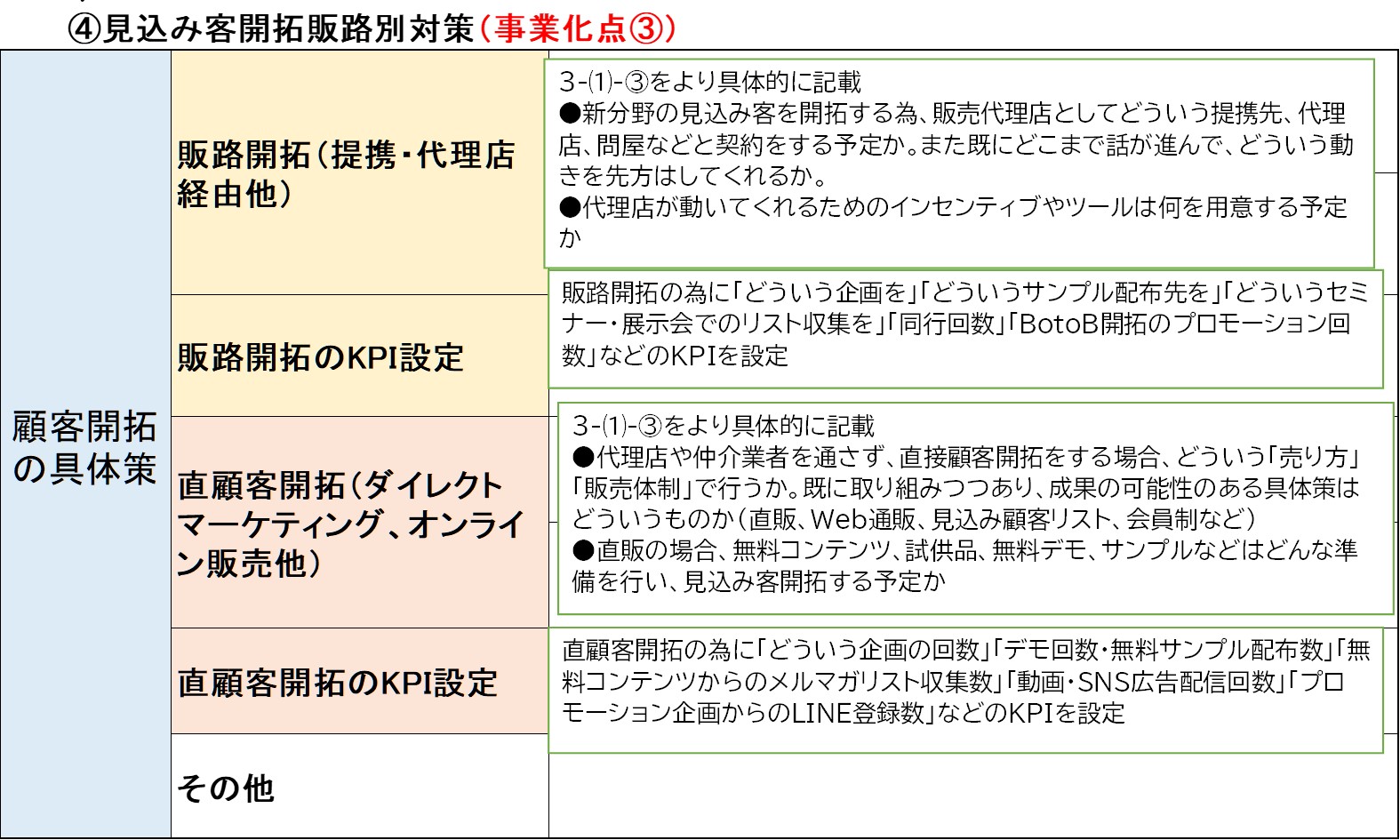

事業再構築計画書において、新規事業の商品戦略以上に大事な事は「顧客開拓」です。

顧客開拓は継続して行う事が事業継続の第一義です。

ここが浅いと、仮に採択されても実践段階で大きな壁になったり、頓挫する事も多々あります。

顧客開拓のポイントは

⑴代理店などの開拓

⑵直販顧客の開拓

に分かれます。

販路開拓に伴う各種の戦略が具体的で、実効性のあるものなら、その実現性は高いと言えるでしょう。

その為には深く議論する必要があります。

下記のフレームにポイントを見ながら書き込みましょう。

見込み客開拓・販路開拓は「超具体的」にする事を意識しましょう。

何故なら審査官も気にしている箇所ですから。

次は「ロードマップ(実行工程表)の書き方」について解説します。

事業再構築 事業計画書フォーマットは下記サイトから無料でダウンロードできます。

https://re-keiei.com/free/report-018.html

チャンネル登録と高評価をお願いします。

SWOT分析、事業再構築、経営承継可視化コンサルタントの嶋田です。

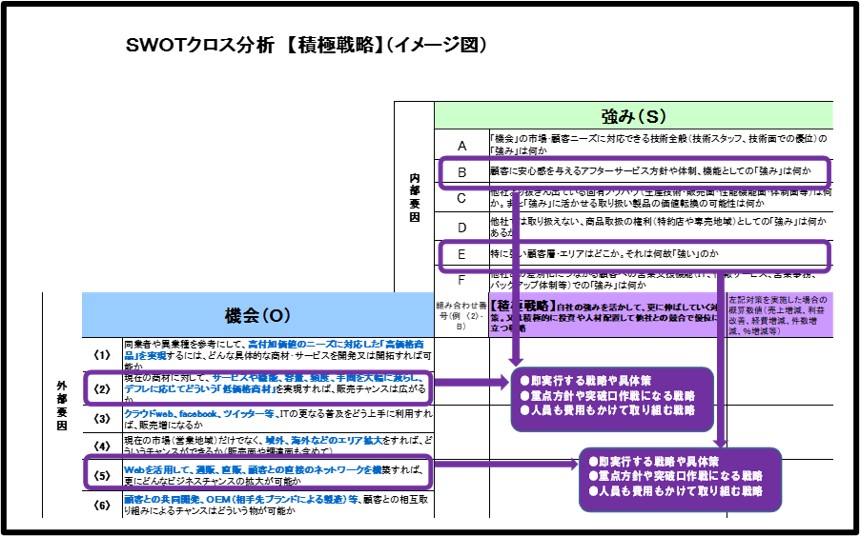

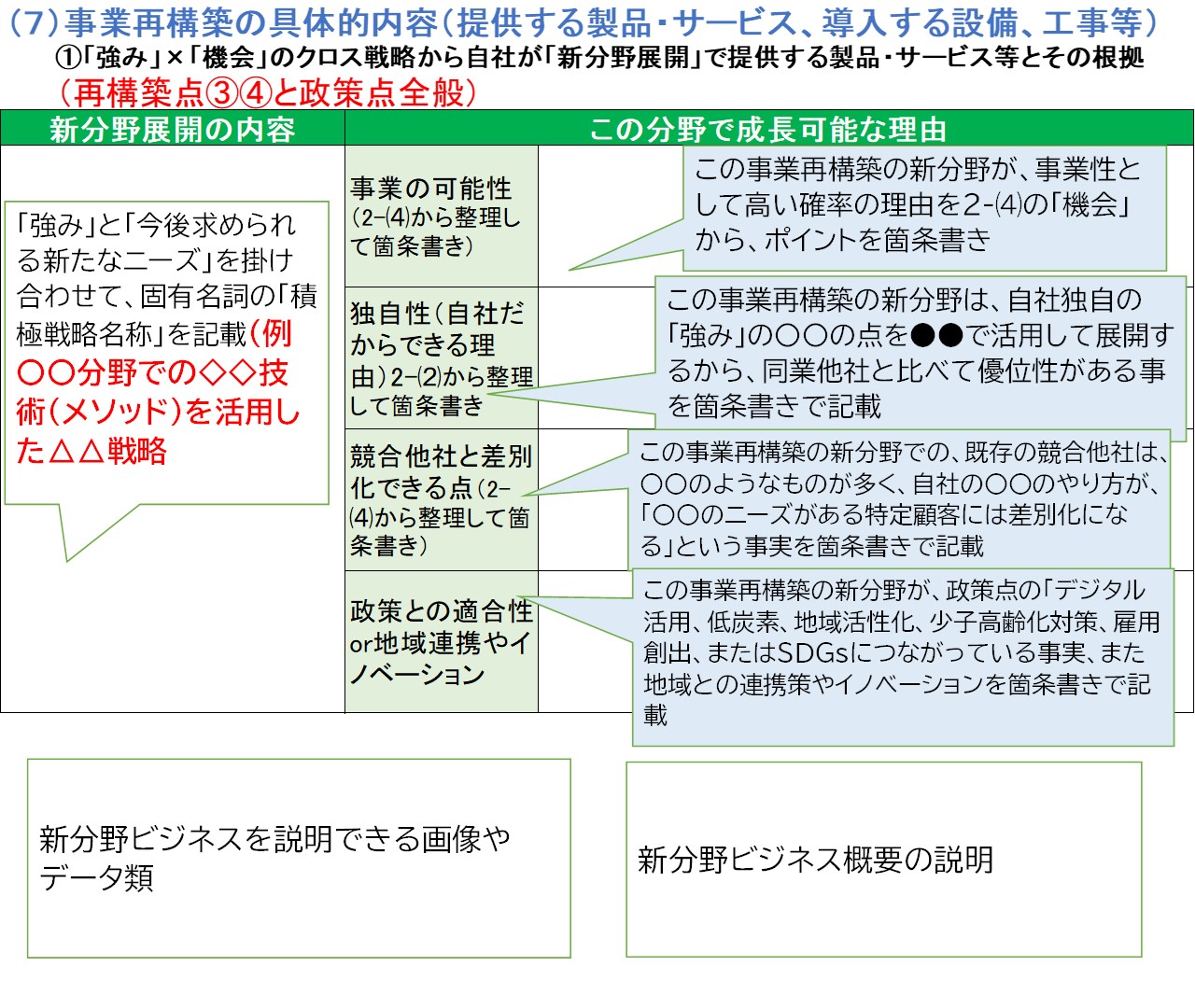

事業再構築計画書では、SWOT分析「機会」「強み」「弱み」「脅威」をしたうえで、今後の成長可能性のある新規事業アイデアとの整合性が見られます。

しかも、その整合性とは「USP(独自の売り)」になっていなければなりません。

独自の「強み」と、新規事業アイデア分野の可能性である「機会」を掛け合わせた「積極戦略」というものが、この部分になります。

下記のイメージをしたうえで検討しましょう。

新規事業アイデアとSWOT分析が無関係な表現だと「論理性」を疑われます。

そこをうまく表現するためのフレームです。

そのフレームは下記です。

この部分のフレーム解説は最初の少ししたほうがいいでしょう。

「下記の左側に新分野の事業内容を一言集約した。その右に「その根拠を【強み】【機会】【政策面】から、整理した」

と。

次は「競合分析」の書き方について解説します。

事業再構築 事業計画書フォーマットは下記サイトから無料でダウンロードできます。

https://re-keiei.com/free/report-018.html

チャンネル登録と高評価をお願いします。

「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。

「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。