SWOT分析、KPI監査、採用サイト、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。

![特別キャンペーン開始あなたのパーソナルSWOT分析を無料診断実施.jpg]()

突然ですが、あなたのパーソナルSWOT分析を無料診断します。

これまで「SWOT分析スキル検定」や個別のコンサルタントの起業支援で300名近くの方の「セルフSWOT分析」「パーソナルSWOT分析」をアドバイスや添削をしてきました。

これくらい見てくると、「パーソナルSWOT分析」の書いた内容を見ただけで「これは差別化が難しいだろうな」「これは絞り込んでいるからいけそうだな」とだいたい分かるものです。

コンサルや士業が自身で行った「パーソナルSWOT分析」が甘く、浅いのは「深堀質問」を何回も自問自答していないからです。

実は「深堀質問」を何回も自問自答するのは結構大変な作業です。

途中でいろいろな認識の分散や頭の整理、論点のロジックができず、集中力も欠如してモヤモヤ感が続くからです。

しかし、メンターやコーチからの「深堀質問」で気づきのあった方も多いのでは?

それは、メンターやコーチの論理的な固有の質問に対して、集中して答えるからです。

ただ、コンサルタント、士業の方がどれだけ費用を払ってメンターやコーチのカウンセリングを受けているでしょうか?

私の知っている限り、かなり少数派でしょう。

しかも、中小企業の経営コンサルタント業界をあまり知らない、一般的なコーチングを受けても、固有の具体策のヒントがなく、気づきも一般論にとどまる可能性大です。

そこで、私の出番です。

私の実践数を整理すると

●コンサルタント経験38年

●コンサル起業後:25年

●コンサルティング・研修実施総数450社

●SWOT分析の実施事業所数:400以上

●パーソナルSWOT分析個人実施数:250名以上

●長期経営顧問:常時13社

●継続コンサル売上:35年連続3000万円以上

●指導先:中小企業、会計事務所、医療法人、社会福祉法人

●会計事務所の指導先延べ数:60事務所

●メルマガ会員:13000名

●年間セミナー数(オンライン含む):30回以上

●講演総時間:3000時間以上

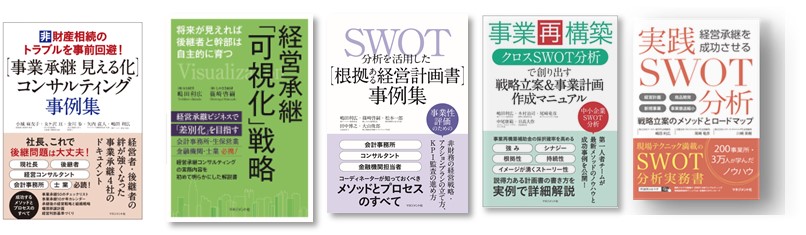

●電子書籍発行:20冊

●書籍出版:16冊(累計8万部)

●共著出版によるブランディング指導個人数:15名

●YouTube動画配信数:593(2023年10月現在)

●公式サイト月間アクセス数:15000~20000/月

●ブログ記事数:1800

●北海道・九州両財務局での金融庁職員向け「SWOT分析と経営計画書」講演

●京都大学経営管理大学院(EMBA)講師

●銀行員コンサルティング塾塾長

●RE嶋田塾 塾生60名

●SWOT分析スキル検定、ロープレ研修 受講者延べ数:250名

●経営承継戦略アドバイザー検定 受講者延べ数:150名

このように書くと「すげー」と思うかもしれませんが、38年間も一つの事を続けていれば、誰でもそこそこできるものです。

この経験からコンサルタント・士業の「パーソナルSWOT分析」では、徹底した深堀質問を繰り返し、「本人が自ら気づく強みやUSP」を見出します。

この「無料パーソナルSWOT分析診断」は、既存の「RE嶋田塾塾生」と今回RE嶋田塾に新規に入会される方、また再入会される方限定で実施します。

ご希望の方は、下記の無料電子書籍からパーソナルSWOT分析フレームをダウンロードしていただき、Excelに記入の上、当社メールアドレスに添付してお申込み下さい。

新規の方、再入会の方は申し込みの確認後数日で添削して返送します。

下記無料電子書籍のダウンロードで、「パーソナルSWOT分析」のExcelフレームが入手できます。

https://re-keiei.com/free/report-023.htm

(この無料電子書籍の公開は11月9日~)