2025.9.1 業績につながるリアルKPI設定コンサルティングの進め方とは?

いくつかの顧問先で中小企業の実態に合ったKPI経営をコンサルティングをしています。

KPI経営をPDCAするのが「KPI監査®」というものです。

このKPI設定は部門別に行うのですが、この趣旨を理解しないまま「KPI設定」してもあまり効果は確認できません。

巷で言われているKPI、本やネットから持ってきたKPIと、私たちが勧めている「KPI経営」は何が違うのか?

何故、「KPI監査」をすると業績が上がりやすくなるのか、今回はそのケーススタディや理論を紹介しようと思います。

1,巷のKPIはほとんどKGI。だから成果が出ない

「KPI経営」「KPI設定」を検索してみると、いろいろな事例が出ていますが、私流に言えば、多くの場合KPIではなく、KGI(重要到達目標指標)がほとんどです。

さすがに最近はKGIを売上や利益という「業績結果」という的外れな記事はなくなりましたが、それでも「KPIのKGI化」は否めない事実です。

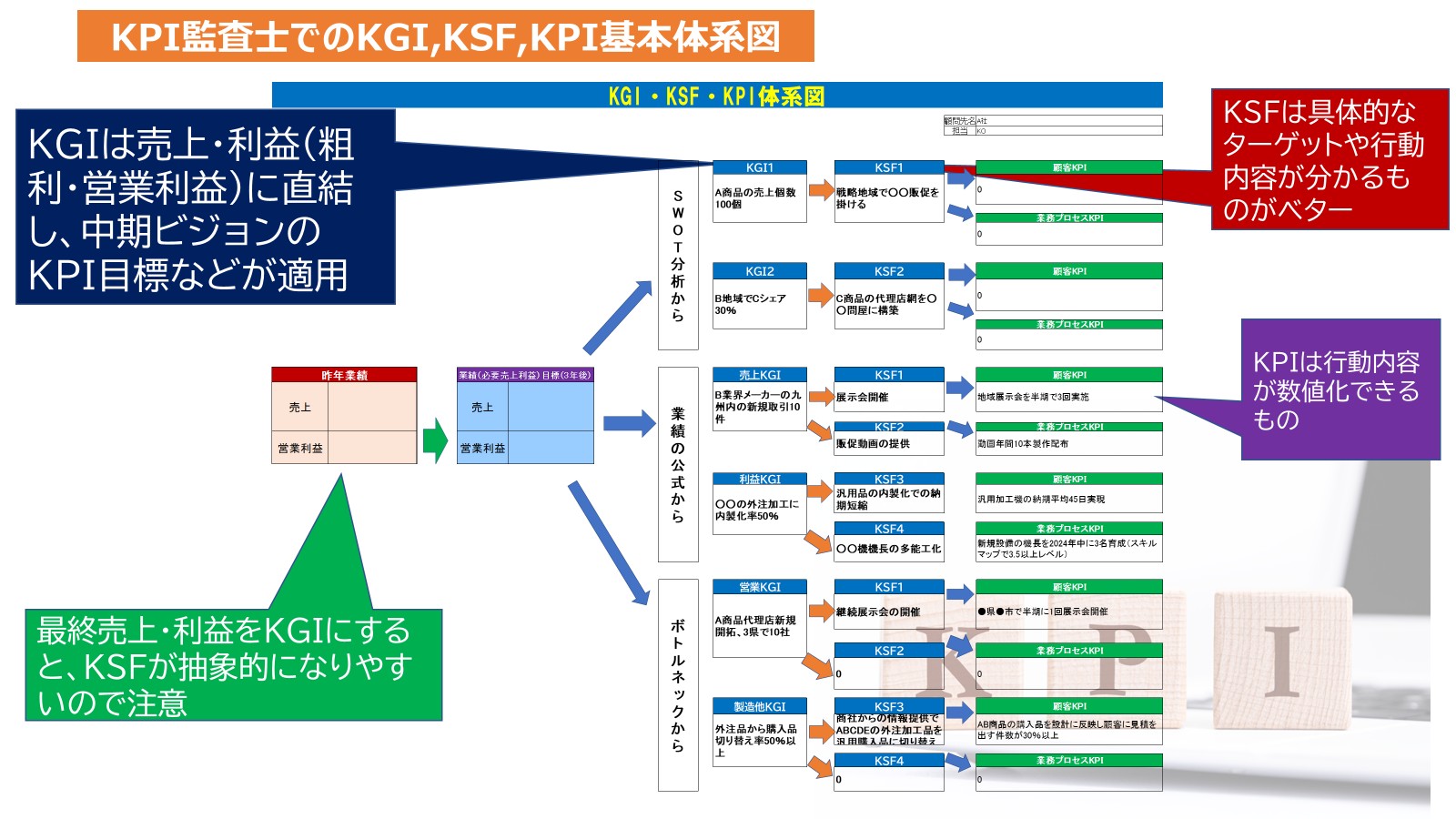

KGIとは「売上・利益」に直結する「重要到達指標」だから、影響度の高い具体策の指標です。

例えば、新規開拓目標や特定商品のクロスセル、アップセル目標などはKGIです。

このKGIを実行するための行動プロセスや行動項目がKSF(重要成功要因)と言われる行動具体策です。

その行動具体策であるKSFを実行する為に、細かく行動数量化したものがKPI(重要業績評価指標)です。

だから、KPIはかなりミクロな細かい数値になります。

ミクロな行動レベルの行動数量数値だから、それを達成すればKSFが達成され、KSFが達成されれば、KGIが達成可能性が高くなり、KGIの目標達成確率が高まれば、売上利益目標に近づくという理屈です。

下記がKGI、KSF、KPI体系図です。

2,行動プロセスの明確化と行動数量化がKPI

一般的なKPI設定が実はKGI設定だったわけだから、ここで再度「KPI」を「KGI」に指定しなおします。

そして、その新たなKGIを実現する為の行動プロセスをを因数分解します。

ここで私が日ごろ使っているのが「売上KGI」と「利益KGI」に分けて、因数分解をする作業です。

「売上KGI」は商品対策、顧客対策、販促対策、新規開拓等の行動プロセスをKSFにします。大体5つに因数分解します。

「利益KGI」は主に粗利率改善に重点を置き、行動プロセスを5つくらいに因数分解します。

この「売上KGI」「利益KGI」からの5つのKSFの捻出が問題で、ここで総論や抽象論になると、KPIがまた抽象的になります。

KPIの是非の判断は「行動内容が具体的かつ明確で、外部環境に左右されず自助努力の行動数量であること」です。

そして、KPI設定の難度基準は「今まで普通に頑張っていた行動量より10~30%増量する」イメージで出します。

このあたりの感覚基準が分からないと、今まで通りのできる範囲のKPIや行動の中身がよく分からない曖昧KPIになってしまうのです。

3,KPIを落とし込む時のコーチング質問

私が各企業の部門長によるKPI設定の会議や研修で使う質問は基本的に「コーチング質問」になります。

例えば、営業部門の責任者がKGIを「粗利率3%アップ」という概念的なKGIを言ってきたら

「粗利率3%アップするには、どの商材の利益改善が一番効果が大きいか」

「その商材の粗利率改善のボトルネックは何か」

「その商材の粗利率改善のボトルネックの中で、一番取り組みやすく年度内に成果が出る確率の高い具体策は何か」

「その取り組みやすい具体策ではどんな対策(値上げ、ムダどり、ミスロス対策等)がどのレベルの数値が上がれば良いか」

「その対策とその数値基準をKGIにしよう。ではそのKGIを実施する為のKSFは・・・・・。」

と最初のKGIをコーチング質問しながら深堀していく、出た答えが新たなKGIとして設定し、そこからまたKSF設定の深堀質問に入ります。

そして、3~5つのKSFが設定されたら、

「このKSFの中で、一番効果的でかつ取り組みやすいものを選ぶとしたらどれか」と聞きます。

そこで選択されたら「それの行動数量を設定しよう。どれくらいの行動数量をすれば効果的か」と聞き、更に「現状はどれくらいの行動数量実績か」も聞き、記入します。

その時KPIは「初めて取り組む行動はまあまあ努力してできるレベルの数値設定」にします。

また既に実施しているKPI項目だったら、10~30%アップの数値設定にします。

そういうように誘導します。

本来なら部門KPIについては、経営者や役員がここまで落とし込めるなら、我々のようなコンサルタントは不要です。

しかし、現実的に実際の経営者や役員もKPI理論を分かっていない方も多く、更にこういうコーチング質問ができない事が多い。

だから我々のような「KPIコンサルティング」や「KPI監査」が必要になるのです。

このKPI設定からKPI監査までの詳細は下記の拙著の書籍に事例を入れて解説しています。

アマゾンでお求めください。

※「KPI経営」と「KPI監査」のリアル学習できるのが、弊社主催の「KPI監査士検定初級コース」です。

詳しくはこちらから

https://store.re-keiei.com/pages/kpi-auditor

無料説明会は下記サイトからどうぞ

https://store.re-keiei.com/pages/kpi-free-seminor