2025.7.22 「本当にプロンプトが不要?」内蔵コンサルティングプロンプトでAIから質問が来る衝撃

公式ページのTOPで「経営ナビAI」の使い方動画が見れます。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「プロンプト不要?」

「AIからの質問に答えるだけで、生成されるって本当?」

当社の「経営ナビAI」に、こんな疑問を持っている方もいます。

実際に無料オンライン説明会で、経営ナビAIのデモを経験すると、その意味が分かるのですが、多くの方は半信半疑です。

下記から「いまさら聞けない生成AI 経営ナビAI無料オンライン説明会」にお申込み頂けます。

既に経営ナビAIユーザーの方もご視聴ください。

https://keieinaviai.info/free-ai-seminar.html

簡単に言うと、各テーマのAIカテゴリーの中に「内蔵プロンプト」が設計されている、だからAIから質問がどんどん来るわけです。

しかも単に質問が内蔵されいるだけではありません。

生成AIにアウトプットの仕方や前提条件、思考の参考資料(データ)も設計段階で読み込ませているので、SWOT分析や経営計画書、KPI監査、求人票、作業手順書、事業承継などの生成物が出るのです。

1,内蔵プロンプトが生まれる理由

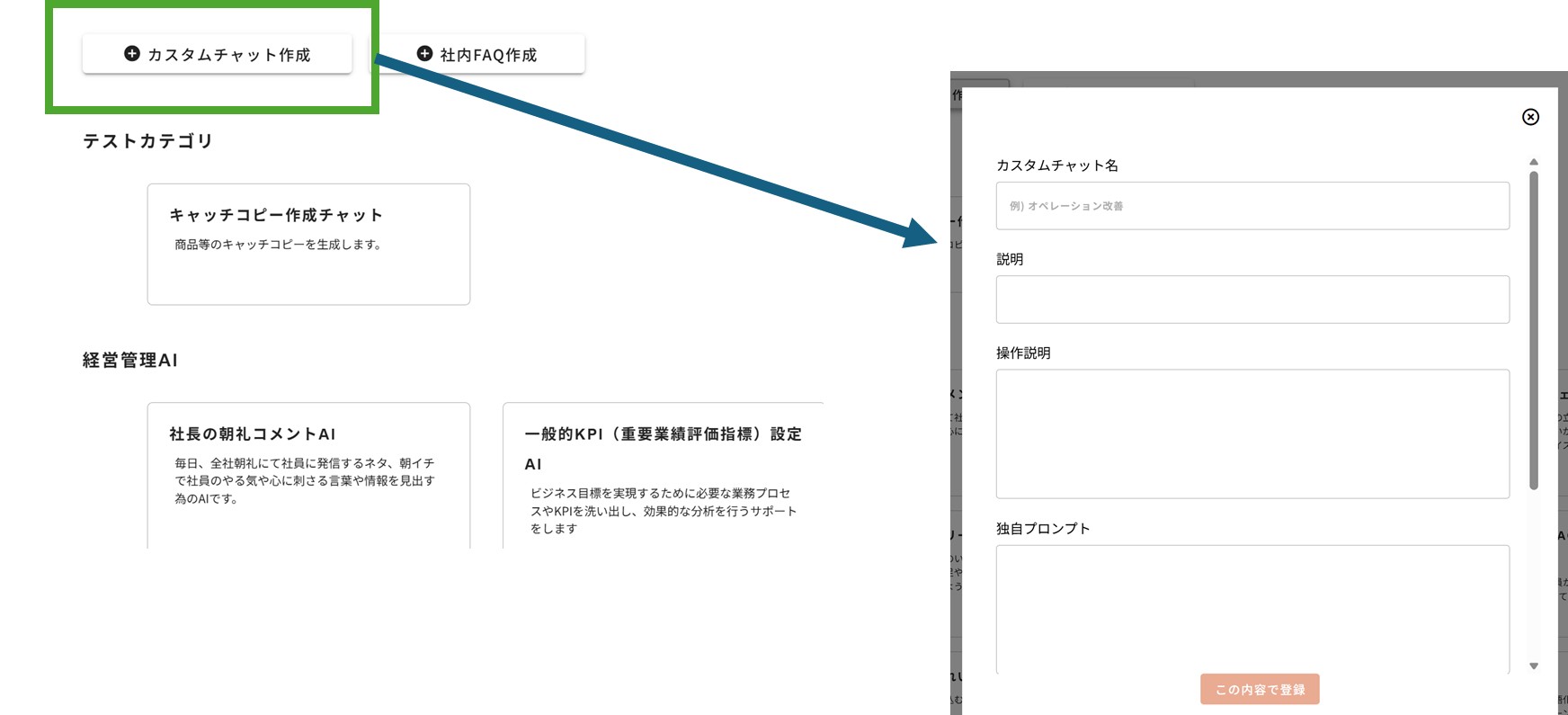

内蔵プロンプトとは、各生成AIの質問の順番と中身、生成に関する要件定義や参考資料、思考方法を「カスタムChat」に読み込ませています。

経営ナビAIで言えば、

経営ナビAIを開くと、一番上にある「カスタムChat」を開くと、右のカスタムChat設計図面に行きます。

この独自プロンプトというところの、内蔵プロンプトの設計Wordを入れるのです。

ノーコードだから日本語の設計Wordで行けます(基本機能はマイGPTsと同じ)

この独自プロンプトに、最終アウトプットのコンサルティング生成物につながるような、質問や前提条件をAIが認識しやすいような工夫で、文字化しているのです。

内蔵プロンプトは一言でいえば「最終生成したものとアウトプットイメージ」があれば、精度の巧拙はあるにしても、誰でもできるようになります。

「経営ナビAI」の会員には、今後定期的に勉強会をしていこうと思っています(無料オンライン説明会の中で、事例やカスタムChatの作り方等も)

2,これまでのコンサルティングを段階別にプロセスを分割

これまでSWOT分析、根拠ある経営計画書、KPI監査、経営理念浸透型人事評価コンサルティング、非財産相続承継の「見える化」、採用サイトコンテンツコンサルティング等多くのコンサルティングを企業に提供してきました。

すべてのコンサルティングはそれが会議であれ、研修形式であれ、いくつかの段階的なヒアリング(情報収集)と中間のフレームや中身、そして最終的なアウトプットとして提供しています。

実は生成AIも全く同じなのです。

コンサルティングをプロセスで分割して、それをコンサルティングチェーンプロンプトとして作成しているだけ。

この感覚が分かると、プロンプトの設計もチェーンプロンプト作成も一気に加速していきます。

私がそうでした。

得意な複数のコンサルティングは日ごろからプロセスに分解して、クライアントと一緒に考えています。

それをカスタムChatの「独自プロンプト」に入力条件に沿って作成しただけなのです。

経営ナビAIのユーザーが、この意味合いが分かり、カスタムChatに作り方が分かれば、オリジナルにの蔵プロンプトがどんどんできます。

経営ナビAIではユーザーが作成するカスタムChatの数に上限がありません。

3、求めるアウトプットが決まれば、バックキャストでプロンプトは設計可能

結局、アウトプットしたフォーマットのイメージが分かれば、バックキャストでそのアウトプットにつながるプロセスを分解していけば良いだけです。

例えば、「経営計画書AI」の場合

⑴最終アウトプット

●科目別昨年実績(前年の事業別売上、粗利益、販管費主要科目、営業利益、経常利益)

●今期科目別収支予定(今期の事業別売上、粗利益、販管費主要科目、営業利益、経常利益)

●その根拠戦略

⑵必要情報(プロセス情報収集)

●昨年度の科目別実績での「良かった事」の整理で、良かった事は今期の更に伸ばす

●昨年度の科目別実績での反省点、課題の整理で、今期に改善する対策につなげる

●この規模で、この業種での高収益企業のケースも行動対策に提案してもらう

こういう事が内蔵プロンプトに多くの質問や参考データが入っているのです。

最終アウトプットを想定して、いろいろな前提条件を追加していきます。

当然、あくまでも生成AIでの回答は第1次素案」です。

その後のクライアントと協議しながら、加筆削減の修正作業をしていかないと「使えるコンサルティング生成物」にはなりません。